概要

2022年の日本の農業従事者数に関するデータによると、水田での農作物従事者数は20.0~30.0人であり、事業従事者数は最大で9.76人に達しています。この傾向は、農業の家族経営が依然として中心であることを示しています。近年、日本の農業は高齢化や後継者不足という深刻な問題に直面しています。農業従事者の多くが高齢者であり、若い世代の農業離れが進行中です。そのため、家族経営が農業の主流であり、家族の中で代々受け継がれる農業の形態が強い影響を及ぼしています。家族単位での労働が多く、特に水田の農業では家族が一緒に作業することで生産性を維持しています。さらに、雇用者数も影響を受けており、雇用の安定性が低下しています。労働力不足を補うために、外国人労働者の受け入れが進む一方で、農業の魅力を高めるための取り組みも求められています。たとえば、スマート農業や新技術の導入が進められ、若者や新規参入者が農業に興味を持つように促されています。総じて、日本の農業は家族経営が中心であり、高齢化や雇用問題が顕著な中、新たな技術や人材の育成が重要な課題となっています。今後、持続可能な農業の実現に向けて、これらの課題に対応する施策が求められるでしょう。

生産量(野菜別)

2019年から2022年の間における日本の農業従事者数に関するデータから、水田面積50.0ha以上の農業従事者数は、2021年に最大の12.1人を記録しました。この数値は、農業経営の規模が拡大していることを示していますが、ピーク時と比べると79.9%に減少していることが明らかになっています。近年の農業では、高齢化が進行し、後継者不足が深刻な課題となっています。特に大規模な水田経営では、効率的な生産を求める一方で、労働力の確保が難しくなっています。これにより、農業従事者数の減少が見られ、特に若年層の農業離れが顕著です。また、農業技術の進化に伴い、機械化やデジタル技術の導入が進んでいます。これにより、生産性の向上が期待される一方で、技術を使いこなすための新たなスキルが求められています。このような変化は、農業従事者数に影響を与え、特に若い世代が農業に関心を持つような取り組みが求められています。さらに、農業の持続可能性が重視される中、環境保全や地域活性化といった新たな視点も重要視されています。これに伴い、小規模農家や地域の農業が見直され、地域に根ざした農業の重要性が再認識されています。総じて、2019年から2022年にかけての農業従事者数は減少傾向にあるものの、大規模水田経営の効率化や新技術の導入が進んでいることが特徴的です。今後の農業の発展には、持続可能性を考慮した新たなアプローチが求められるでしょう。

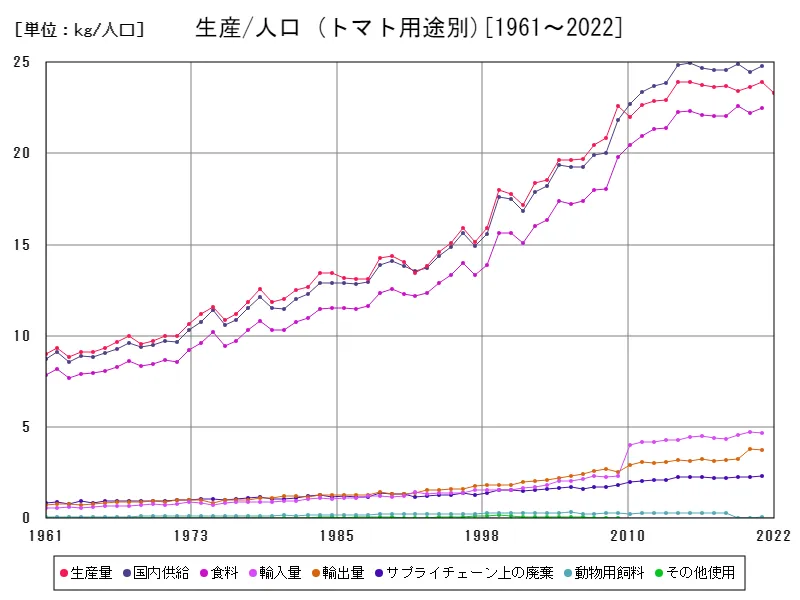

全体の最大は国内供給の24.9kg/人口[2015年]で、現在の値はピーク時と比べ99.4%

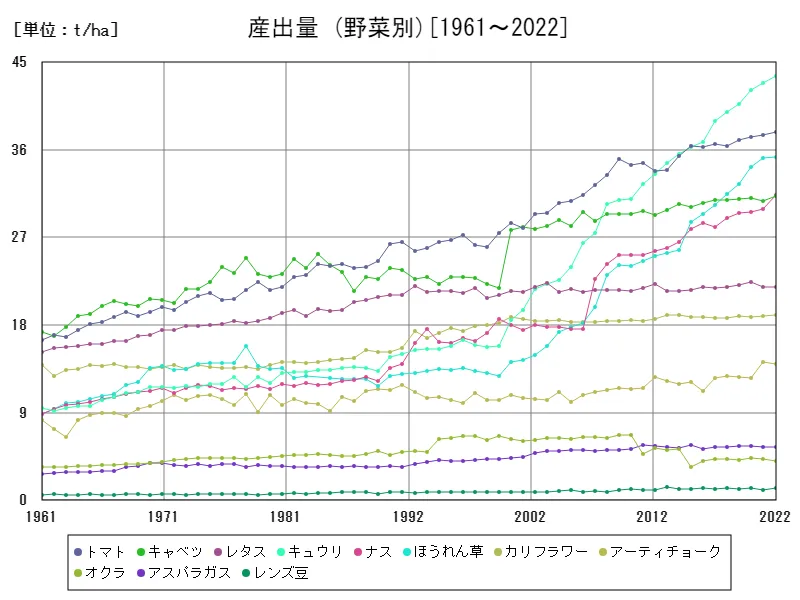

産出量(野菜別)

2022年の日本の農業における事業従事者数に関するデータでは、水田50.0ha以上の大規模農家で事業従事者数の最大が12.1人、全体の平均は5.58人、合計は61.3人となっています。このことから、大規模農業において事業従事者の割合が高く、経営規模の拡大が進んでいることがわかります。日本の農業は従来、家族経営が中心でしたが、近年は大規模化や企業的経営が進み、事業従事者の増加が見られます。特に、水田50.0ha以上の大規模経営では効率的な運営が求められ、専門の従事者が必要とされる傾向にあります。これにより、事業従事者数が増加していますが、一方で全体的な農業従事者数は減少傾向にあり、高齢化や後継者不足が深刻化しています。また、平均値が示すように、大規模経営に集中して事業従事者がいる一方、小規模農家では依然として家族中心の経営が続いています。こうした農業の二極化が進んでおり、農業従事者の構成に大きな変化が見られます。技術革新やスマート農業の普及により、効率化を図る一方で、農業の魅力を高めるための施策が必要です。総じて、大規模農業への移行が進みつつも、全体の従事者数は課題を抱えており、今後の農業の持続可能性を確保するためにはさらなる対策が求められています。

全体の最大はキュウリの43.6t/haで、平均は22.3t/ha、合計は245t/ha

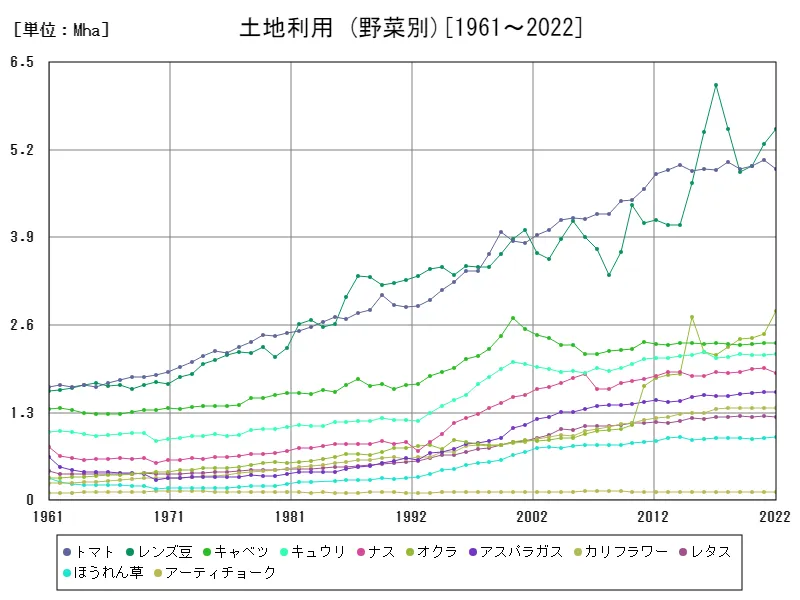

土地利用(野菜別)

2022年の日本の農業における家族経営に関するデータでは、水田面積20.0~30.0haの農業で家族従事者数が3.32人と最大となっており、これは現時点での最高値を示しています。日本の農業は依然として家族経営が中心であり、特に中規模の水田農業において家族の労働力が重要な役割を果たしていることが分かります。近年の農業は、高齢化や後継者不足が深刻化する一方で、家族経営は依然として農業の基盤を支えています。特に水田20.0~30.0haの規模では、家族単位での作業が生産性を維持するために不可欠となっており、機械化や効率化の進展によって家族内での労働分担が柔軟に行われています。また、家族経営はコストの抑制や地域コミュニティとの結びつきを強化する面でも重要な役割を果たしています。農業を家族で営むことで、経営の柔軟性を持たせながらも、農作業を通じて地域との連携が図られています。しかしながら、若年層の農業離れが進行しており、家族経営の持続性が課題となっています。総じて、家族経営は中規模農業において依然として大きな役割を果たしていますが、今後の農業を支えるためには、若い世代の参入促進や労働力確保が重要な課題となっています。

全体の最大はレンズ豆の6.16Mha[2017年]で、現在の値はピーク時と比べ89.4%

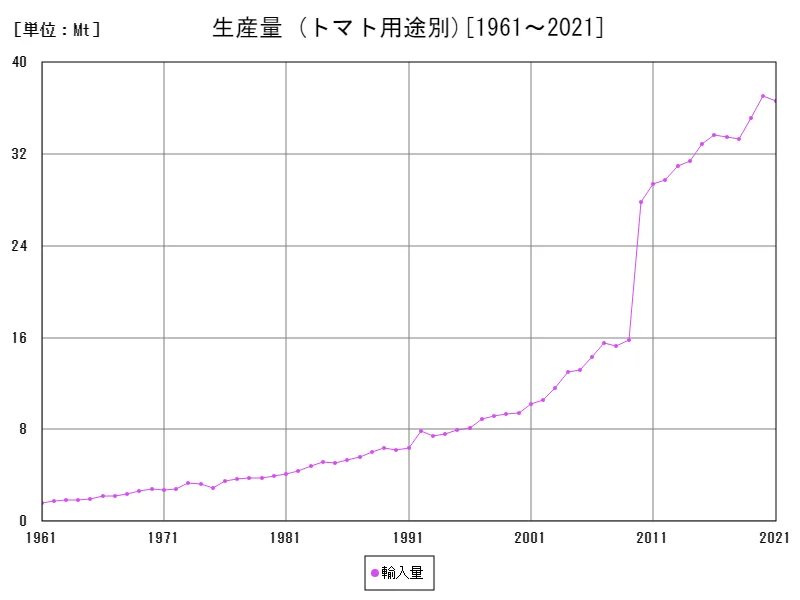

トマト用途別

2022年の日本の農業における雇用者に関するデータでは、水田面積50.0ha以上の大規模農業で雇用者数の最大が9.06人、平均が2.84人、合計が31.2人となっています。これらのデータから、特に大規模農業においては外部雇用者の重要性が増していることが分かります。日本の農業では、これまで家族経営が主流でしたが、農業規模が拡大する中で雇用者の役割が大きくなっています。特に水田50.0ha以上の大規模経営では、効率的に運営するために外部の労働力を雇用し、事業運営を支える必要があります。これにより、農業の生産性が向上し、大規模経営の持続性が確保されています。一方で、雇用者数の増加は労働力の確保に関する課題を浮き彫りにしています。農業従事者全体が減少傾向にある中で、特に若年層の農業離れや農業労働の魅力の低下が深刻化しており、労働力不足に対する対応が必要です。このため、外国人労働者の受け入れやスマート農業の導入が進められており、農業現場での労働力確保の手段として期待されています。総じて、大規模農業における雇用者数の増加は生産性向上の一助となっていますが、農業全体の労働力不足に対応するためには、さらなる労働力確保の施策が求められています。

全体の最大は輸入量の37.1Mt[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ98.9%

コメント