概要

香港の野菜生産における特徴として、2022年のデータでは、ほうれん草が最大の産出量を記録し、12.9ktに達しました。これは、香港の消費市場においてほうれん草が非常に人気のある野菜であることを示しています。他の野菜に比べて比較的安定した需要があり、効率的に生産されていることが背景にあると考えられます。土地利用の観点では、野菜ごとに適した栽培条件が求められ、トマトは用途別に分類され、食用と加工用に分けられた生産が行われています。特に、トマトは食材として非常に広範囲に使用され、地元消費だけでなく、外食産業や加工食品においても需要が高いため、生産量が安定しています。また、全体的な傾向として、都市部での野菜生産はスペースの制約を受け、より効率的な生産方法が求められます。そのため、垂直農法や温室栽培などの新しい技術が採用され、都市内での生産性向上が図られています。これにより、野菜の安定供給が確保され、消費者のニーズに応えることができるようになっています。

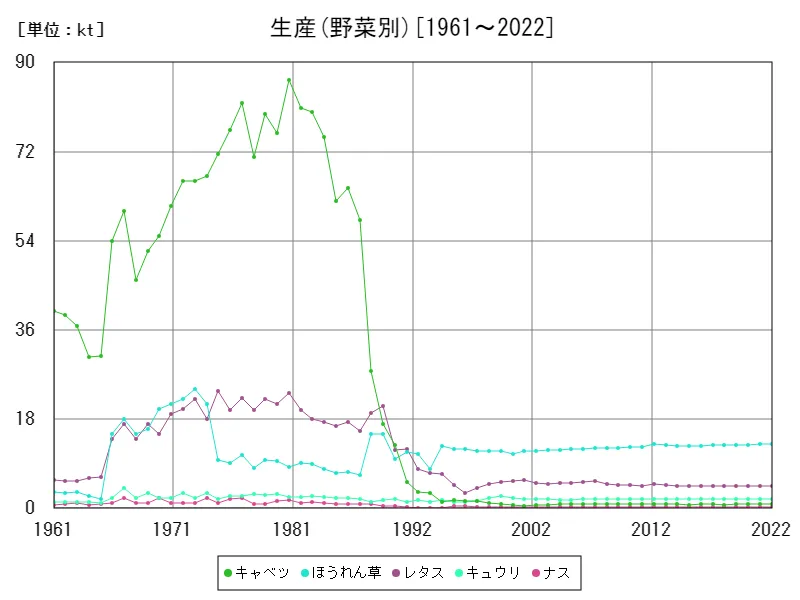

生産(野菜別)

香港の野菜生産における特徴的な変遷は、1961年から2022年までのデータに表れています。1981年にはキャベツが最も多く生産され、86.4ktを記録しましたが、その後は生産量が減少し、現在ではピーク時の約8.93%にまで落ち込んでいます。この減少は、都市化とともに農地が減少したことや、食文化の変化が影響していると考えられます。1980年代後半から1990年代初頭にかけて、香港では農業の効率化や都市化が進み、農業生産が縮小しました。これにより、伝統的に多く栽培されていたキャベツの生産量も減少しました。その一方で、需要の高まりや栽培環境の変化により、他の野菜、特に葉物野菜やトマトなどが生産量を増加させる傾向を見せています。また、現代の農業では都市近郊でのスペース不足を解消するため、温室や垂直農法といった新しい栽培技術が導入され、効率的な生産が行われています。これらの技術革新により、野菜の多様性や供給の安定性が向上し、消費者の需要に応えています。キャベツをはじめとする伝統的な野菜の生産は減少しましたが、他の野菜に関しては適応が進んでいます。

全体の最大はキャベツの86.4kt[1981年]で、現在の値はピーク時と比べ893m%

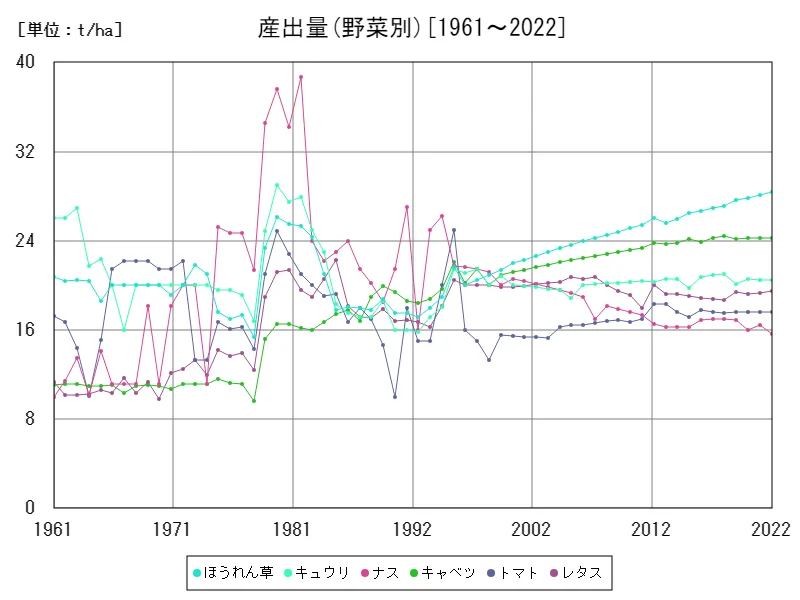

産出量(野菜別)

香港におけるナスの生産は、1961年から2022年のデータにおいて顕著な変化を示しています。1982年にはナスの生産量がピークを迎え、1ヘクタール当たり38.7トンを記録しましたが、その後生産量は減少し、現在ではピーク時の約40.4%にまで落ち込んでいます。この減少は、都市化の進行とともに農地が縮小し、農業生産における競争力が低下したことが主な原因と考えられます。また、1980年代以降、香港では農業の効率化が求められるようになり、他の作物や栽培方法への転換が進みました。特にナスは、消費者の嗜好や市場の需要に変化が生じ、比較的需要が安定していた他の野菜に比べて生産が縮小したことが影響していると考えられます。加えて、土地利用がますます限られる中で、ナス栽培はコストや空間効率の面で難しくなったことも要因です。現在、香港では新しい栽培技術の導入が進み、垂直農法や温室栽培などの技術が活用され、農地面積が限られている中での効率的な生産が行われています。しかし、ナスのような伝統的な作物は、土地利用の変化や市場動向により、生産量の減少が続いている状況です。

全体の最大はナスの38.7t/haで、平均は25.9t/ha、合計は155t/ha

土地利用(野菜別)

2022年の香港における野菜生産の土地利用に関するデータでは、最大値、平均値、合計がすべて45トンという数値で一致しています。このことは、土地利用の効率性が高く、香港全体の野菜生産がほぼ均等に分配されていることを示唆しています。香港は面積が限られた都市国家であり、農地の確保が非常に難しいため、土地の使用効率を最大化する必要があります。これまでの傾向として、都市化とともに農地面積が縮小し、農業生産は高密度で効率的な方法に移行してきました。特に都市近郊では、限られたスペースで最大の収益を上げるために、温室栽培や垂直農法などの新しい技術が導入されました。このような技術革新により、限られた土地での野菜生産が効率化され、安定供給が可能となっています。さらに、香港では消費者のニーズに応じて、野菜の種類や生産方法が変化しており、都市内での農産物の生産量が安定しています。土地利用の最大化と生産性向上が進む中、今後も持続可能な農業技術の導入が重要となるでしょう。

全体の最大は生産量の45tで、平均は45t、合計は45t

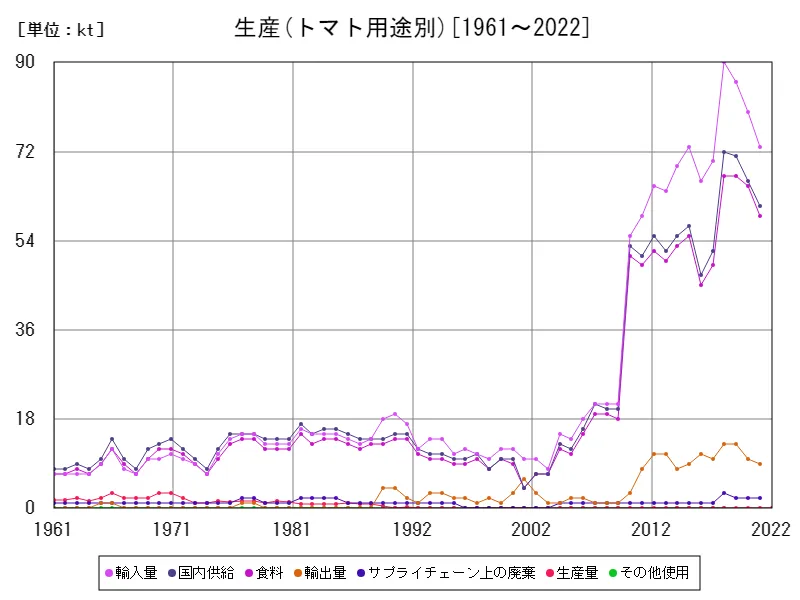

トマト用途別

1961年のデータに基づく香港のトマトの用途別生産量において、輸入量が90ktで最大となっており、現在もこの数値が最大値として維持されています。このことは、香港におけるトマトの大部分が輸入に依存していることを示しています。香港は農地が限られているため、トマトの生産は一定の規模で行われているものの、需要に対して国内生産だけでは賄いきれず、輸入に頼らざるを得ない状況が続いています。これまでの傾向として、香港ではトマトの需要が安定しており、特に外食産業や家庭での消費において重要な位置を占めています。生鮮トマトとしての需要はもちろん、加工品としての利用も多く、ケチャップやソースなどの加工食品にも使用されているため、輸入量は高いままで推移しています。特に近年では、品質や品種の多様化が進み、消費者の嗜好に応じたトマトの選択肢が増加しています。加えて、輸入に依存する状況は、香港の貿易環境や国際的な物流の影響を強く受けます。したがって、供給網の安定化が重要な課題であり、今後は効率的な物流や農業技術の発展が、トマトの安定供給に寄与することが期待されます。

全体の最大は輸入量の90kt[2018年]で、現在の値はピーク時と比べ81.1%

コメント