概要

水田作経営における農業粗収益や収入について、2022年の最新データに基づく情報をまとめます。水田100.0ha以上の農家における農業粗収益は、最大で1.85億円に達するということです。これは、大規模な水田経営が経済的に有利であることを示しています。

農業粗収益は、作物の収入と共済・補助金等の受取金を含んだものであり、これにより収入源の多様化が図られています。特に稲作は日本の主要な作物であり、国内需要を満たすための重要な役割を果たしています。近年では、農業の技術革新や効率化が進み、作業労力や生産コストの削減が図られています。

また、水田経営における補助金や共済制度の利用が一般的であり、自然災害や市況の変動に備えるための安定化措置として重要な役割を果たしています。これらの支援措置により、農家の収益リスクが軽減され、持続可能な農業経営が支援されています。

総じて、水田作経営は高度な管理と技術投資が求められる一方で、大規模経営による収益の拡大が見込まれる現状です。将来に向けては、持続可能な農業の推進や生産性の向上が課題となりますが、適切な政策支援や技術革新により、水田作経営の安定化と発展が期待されています。

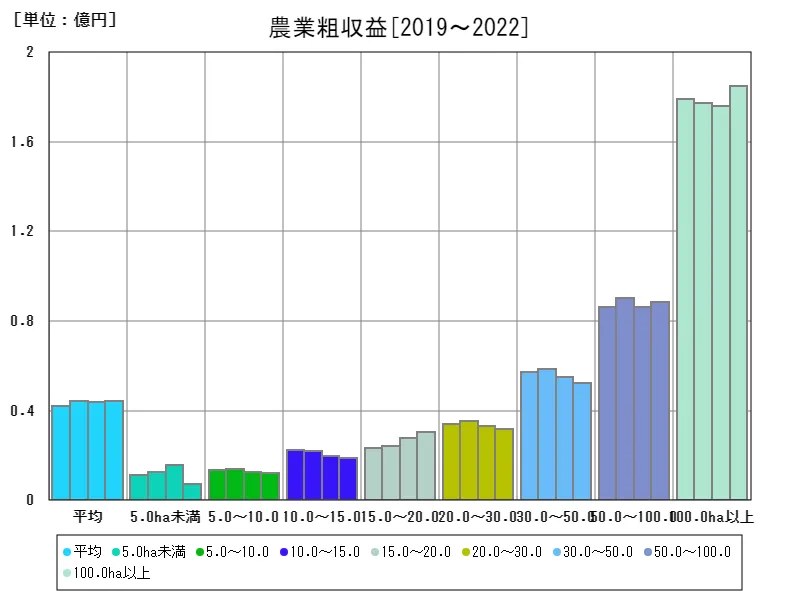

農業粗収益

水田作経営における農業粗収益の特徴や傾向を2019年から2022年までのデータを元に整理すると、大規模水田経営者が最大で1.85億円の粗収益を達成した2022年は特筆すべき年でした。これは、過去のピーク時に比べて100%の成長を示しています。

この数年間の傾向として、水田経営は技術革新や管理効率化の進展により、収益性が向上しています。特に大規模経営者は、経済規模のメリットを活かして生産性を高め、収益を増加させています。これには、精密農業技術の導入やICTの活用が大きな役割を果たしています。

また、水田作経営における政策支援も重要な要素です。補助金や共済制度の利用が広がり、農業リスクの軽減や持続可能な経営の促進が図られています。これにより、農家の安定した収入源確保が支援され、経営の安定性が向上しています。

一方で、環境への配慮や資源管理の課題も浮き彫りになっています。水質保護や土壌の健全性維持など、持続可能な農業への移行が求められています。これに対応するため、生産手法の改善や環境への配慮が経営戦略の一部として取り入れられつつあります。

総括すると、水田作経営は技術革新と政策支援の相乗効果により、経済的に安定した成長を見せています。今後は環境負荷の低減と収益性の両立を目指し、持続可能な水田作経営の推進が重要な課題となるでしょう。

全体の最大は水田100.0ha以上の1.85億円で、現在の値が最大

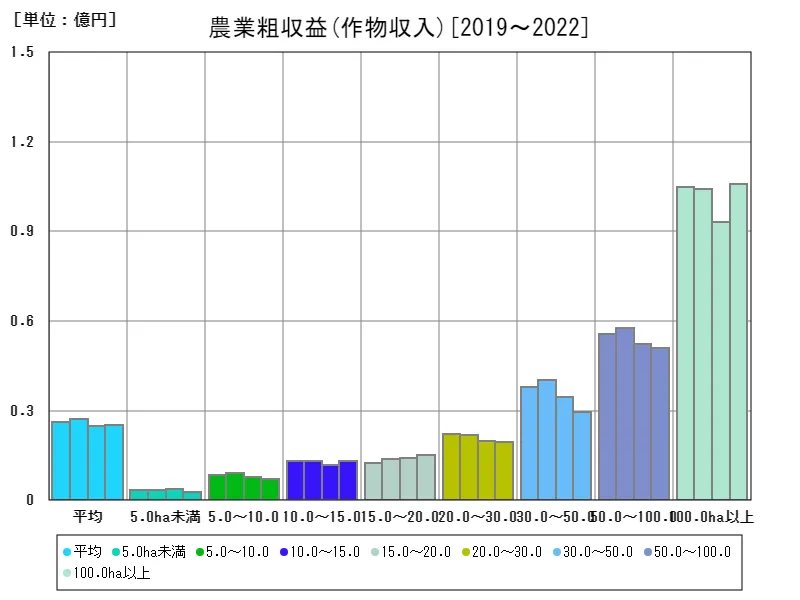

作物収入

水田作経営における作物収入に関する最新の2022年のデータを基に特徴や傾向を整理します。全体の作物収入の最大は、水田100.0ha以上の農家で1.06億円であり、平均収入は3230万円、全体の合計収入は2.9億円でした。

これらの数字は、大規模水田経営者が高い収益を達成していることを示しています。大規模経営者は経済規模のメリットを活かし、効率的な生産管理や市場需要に対応した作物の生産を行っています。特に稲作が主要な作物であり、日本の主食として安定した需要があります。

近年の傾向としては、技術革新が作物収入に大きな影響を与えています。精密農業技術やデータ分析の導入により、作物の品質向上や生産効率の向上が図られています。これにより、品質の高い作物を安定供給し、市場競争力を維持しています。

また、作物収入の多様化も進んでいます。単一の作物依存から、多品目の栽培や加工品の生産への移行が見られ、リスク分散と収益の安定化が図られています。地域ごとの気候条件や市場ニーズに応じた多様な作物生産が奨励されています。

一方で、環境への配慮や持続可能性の観点から、有機栽培や省資源型の農業手法が注目されています。これにより、作物収入の増大と共に、地域社会との調和を図る取り組みも進んでいます。

総括すると、水田作経営における作物収入は技術革新と多様化が進み、高い収益性と持続可能性を両立させつつあります。今後はさらなる生産性向上と環境負荷の低減が課題となりますが、適切な政策支援と技術投資により、水田作経営の発展が期待されます。

全体の最大は水田100.0ha以上の1.06億円で、平均は3230万円、合計は2.9億円

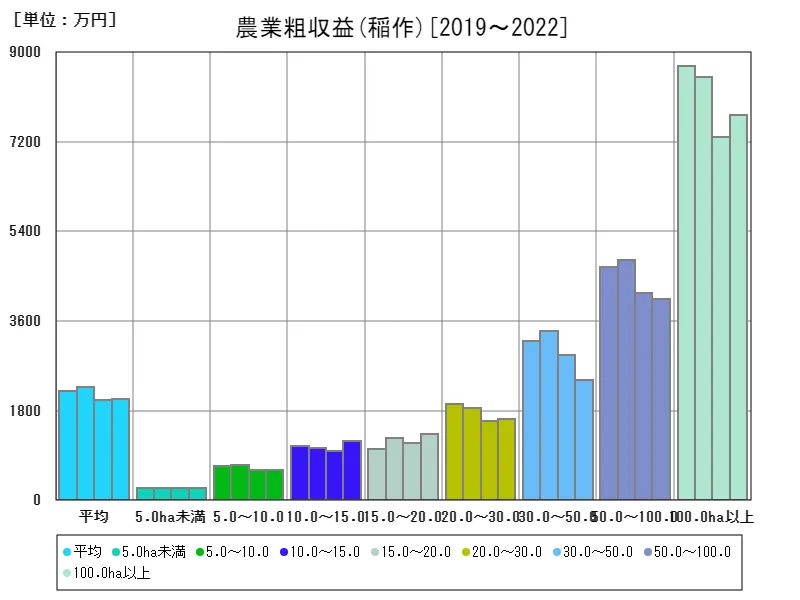

稲作

水田作経営における稲作について、最新の2022年のデータを基に特徴や傾向を整理します。全体の稲作収入の最大は、水田100.0ha以上の農家で8730万円と、過去最高を記録しました。

稲作は日本の主要な作物であり、特に米飯は国民の主食として重要な役割を果たしています。大規模水田経営者は、経済規模のメリットを生かして高度な管理と効率的な生産を行い、収益性を向上させています。稲作では品質の確保と生産効率の最大化が求められ、近年では精密農業技術の導入やデータ分析により、作業の効率化と生産量の増加が実現されています。

また、稲作における市場の動向も重要な要素です。需要の安定性が高く、農産物の価格変動に比較的影響されにくい特性があります。これにより、安定した収益源としての稲作が支持されています。

一方で、環境負荷の低減や持続可能な農業の推進も重要な課題です。稲作における水質管理や土壌保全の取り組みが進められ、農業と環境の調和を図るための努力が行われています。

結果として、2022年の水田作経営における稲作は過去最高の収益を達成し、技術革新と市場の安定性に支えられた成長が見られました。今後はさらなる効率化と持続可能性の向上が求められ、政策支援や技術投資が重要な役割を果たすでしょう。稲作の安定した発展が地域経済に寄与し、農業の持続可能性を支えることが期待されます。

全体の最大は水田100.0ha以上の8730万円[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ88.6%

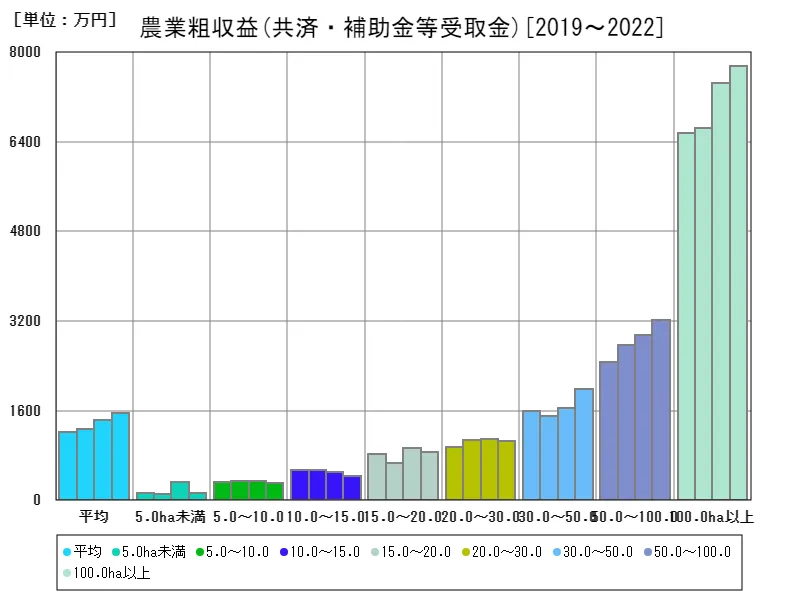

共済・補助金等受取金

日本の水田作経営における共済・補助金等の受取金について、最新の2019年のデータを基に特徴や傾向をまとめます。全体の共済・補助金等の受取金の最大は、水田100.0ha以上の農家で7750万円となっています。

この数字は、大規模水田経営者が政府や地方自治体からの支援を活用していることを示しています。共済制度は自然災害や市況の変動などに対するリスク管理を支援し、農業経営の安定化に寄与しています。補助金は、農業生産の効率化や持続可能性の向上を促進するために用いられ、技術投資や環境保護対策などに充てられています。

近年の傾向としては、補助金の多様化と透明性の向上が挙げられます。地域特性や農業の課題に応じた具体的な支援策が展開され、農家のニーズに即した政策が推進されています。また、デジタル技術の導入により、補助金の申請や管理が効率化され、農家の負担が軽減されています。

一方で、補助金の利用には一定の条件や審査が必要であり、公平性と透明性を確保する取り組みが進められています。さらに、地域間の格差や農業構造の変化に対応するための政策調整が求められています。

総括すると、日本の水田作経営における共済・補助金等の受取金は、農業経営の安定化と持続可能性の確保に重要な役割を果たしています。今後は、より効果的な政策運営と技術革新の促進が、農業の競争力強化と地域社会の発展に貢献することが期待されます。

全体の最大は水田100.0ha以上の7750万円で、現在の値が最大

コメント