概要

日本の水田作経営における傾向と特徴は多岐にわたります。2022年の最新データによれば、北海道が7.5千haの経営耕地面積で最大であり、この地域は冷涼な気候を生かして主に稲作が行われています。一方、他の地域では温暖な気候や地形の条件によって、水田の経営耕地面積は異なり、西日本を中心に野菜や穀物の栽培が盛んです。普通畑においても、農作物の多様性が見られ、稲作以外の作物や多品種の栽培が行われています。また、近年では技術の進歩により、効率的な耕作や管理が可能になりつつあり、持続可能性と生産性の両立が求められています。このように、地域ごとに異なる自然条件や技術革新が水田作経営の特徴となり、それぞれの地域が特有の農業文化を築いています。

経営耕地面積

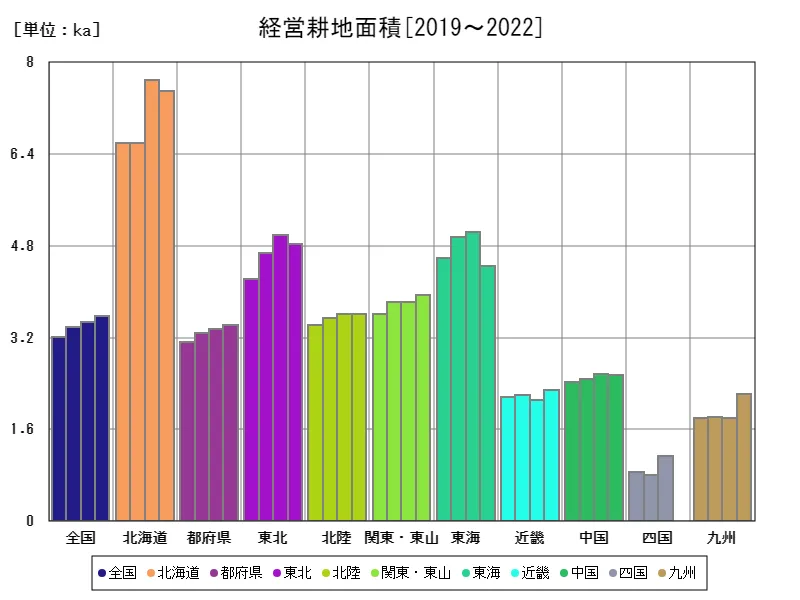

水田作経営の経営耕地面積は、2019年から2022年にかけて北海道が際立った存在となっています。2021年には7.7haという最大面積を記録し、これは地域の農業の重要性を示しています。しかし、近年のデータでは、北海道の経営耕地面積はピーク時の97.4%にまで減少しています。これは、高齢化や農業従事者の減少、さらには経済的な要因が影響していると考えられます。

また、農作物の多様化が進む中で、水田作の経営スタイルも変化してきました。普通畑との併用が増え、効率的な土地利用が求められています。さらに、持続可能な農業を目指す動きも広がっており、環境に配慮した農業技術の導入が期待されています。このような背景から、今後の水田作経営には、経営の効率性や持続可能性を意識した取り組みが求められるでしょう。

全体の最大は北海道の7.7ka[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.4%

田

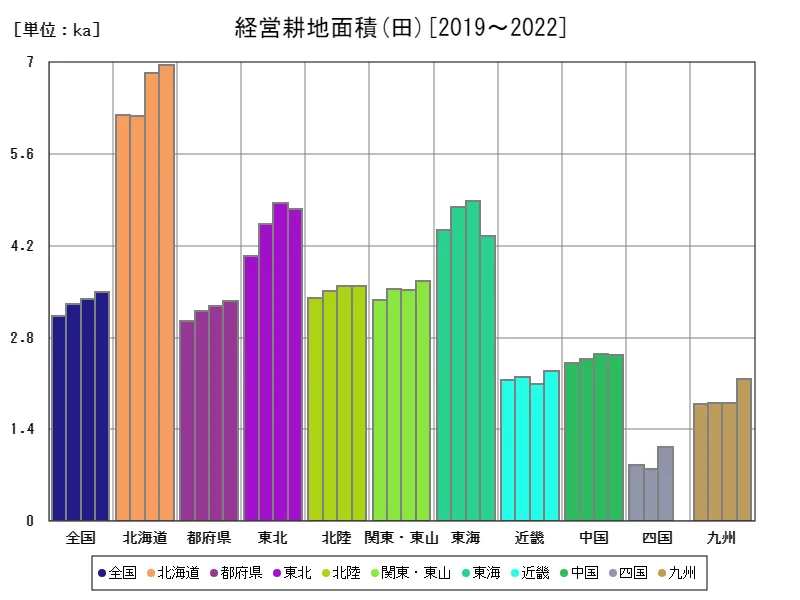

水田作経営において、2022年のデータは北海道の重要性を再確認させる結果となりました。北海道の田面積は6.95haで、全体の中で最も大きく、平均面積は3.72ha、合計面積は38万haに達しています。この状況は、北海道が水田作経営の中心地としての地位を保っていることを示しています。

近年、水田作経営はさまざまな変化を迎えています。特に、気候変動や市場の需要に応じた作物の選定が求められ、稲作だけでなく、多様な作物を取り入れる農家も増加しています。また、高齢化に伴う労働力不足の影響で、効率的な農業技術の導入が進んでいます。例えば、スマート農業や自動化技術の活用がその一例です。

さらに、持続可能な農業が重視される中で、環境に配慮した農法が導入されています。これにより、土壌の健康や水資源の管理が重要視されるようになり、長期的な経営戦略が求められています。今後、水田作経営は、経済的効率と環境保全を両立させることが課題となるでしょう。これらの取り組みが、地域の農業の持続可能性を確保する鍵となることが期待されます。

全体の最大は北海道の6.95kaで、平均は3.72ka、合計は38ka

普通畑

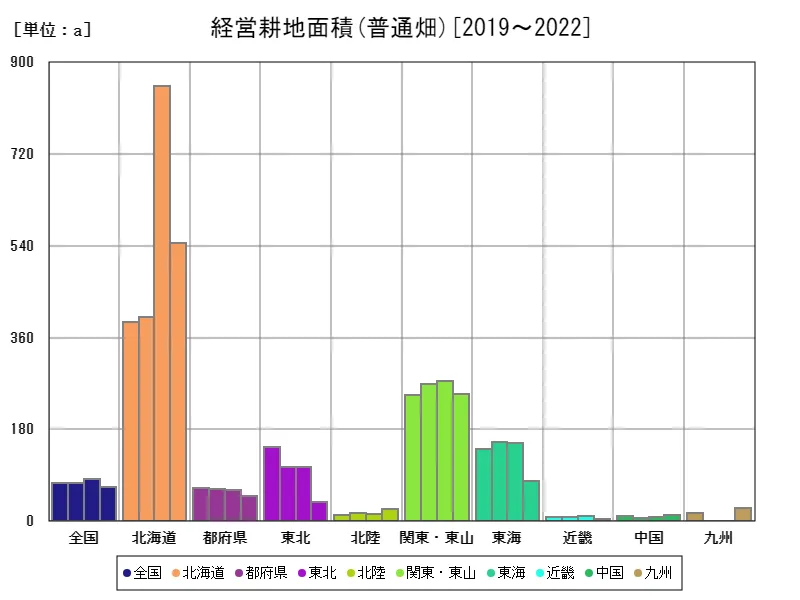

水田作経営における普通畑の役割は、近年ますます重要性を増しています。2022年のデータによれば、北海道が普通畑の面積で853aを記録し、全体の中で最大の値となっています。この傾向は、北海道の農業が多様化していることを示唆しています。

普通畑は、主に野菜や果物などの作物を栽培するための土地として利用され、経営の安定性を高める要素となっています。特に、消費者の健康志向や地産地消の需要の高まりに伴い、地元産の新鮮な農作物の供給が重要視されています。また、稲作との輪作を行うことで、土壌の質を向上させ、持続可能な農業を実現する手法が採用されています。

さらに、普通畑の経営では、環境に配慮した農法や有機農業への転換も進んでいます。これにより、農薬や化学肥料の使用を減少させ、持続可能な生産方法が模索されています。このような背景から、普通畑は今後も水田作経営において重要な役割を果たし、地域の農業の多様性や持続可能性を支える基盤となるでしょう。

全体の最大は北海道の853a[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ63.9%

刈取・脱穀

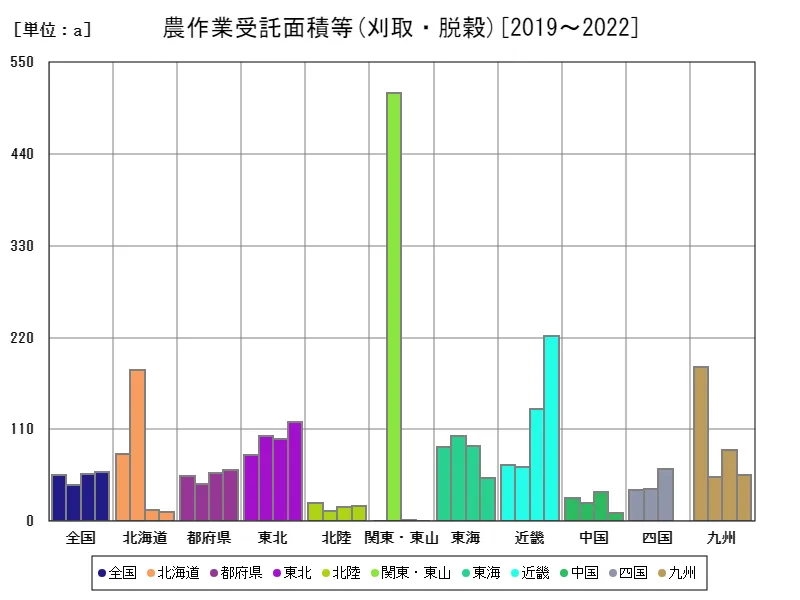

日本の水田作経営において、2019年のデータは北海道の重要性を示す結果となりました。北海道は作付面積で5.89haを記録し、全国で最大の値となっています。この数値は、北海道が水田作の中心地としての地位を強化していることを物語っています。

近年、水田作経営はさまざまな課題に直面しています。高齢化や農業従事者の減少により、労働力不足が深刻化し、経営の効率化が求められています。このような背景から、スマート農業や自動化技術の導入が進み、労働負担の軽減と生産性の向上が図られています。

また、環境への配慮が高まる中で、持続可能な農業の重要性も増しています。循環型農業や有機栽培の導入が進む一方で、農薬や化学肥料の使用削減も意識されています。特に、地産地消の流れが強まり、地域の特産物を生かした経営が注目されています。

これらの変化を受けて、今後の水田作経営は、経済的な効率と環境保全を両立させることが求められます。北海道の成功事例を参考にしながら、持続可能な農業の実現が期待されます。

全体の最大は関東・東山の514a[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ97.4m%

コメント