概要

日本のきのこ類市場において、特に生しいたけは国内生産が中心であることがデータから示されています。最新の2022年データによれば、生しいたけの国産は2450万円とされ、他のきのこ類と比べても大きな割合を占めています。一方、輸入量は28.2万円であり、全体の1.1%にとどまっています。このことから、日本では生しいたけの自給率が非常に高く、国内での需要をほぼ国産品で賄っている状況がわかります。過去の傾向を見ると、きのこ類の輸入割合は安定して低い水準にとどまっており、特に生しいたけについては国内での栽培技術や品質管理が進んでいるため、国産品の需要が強い傾向が続いています。さらに、消費者の間で国内産への信頼が高いことや、輸入品に比べて鮮度が保たれやすいことも影響しています。今後も国内生産が主体となる可能性が高く、国内農業の重要な一角を担い続けると考えられます。

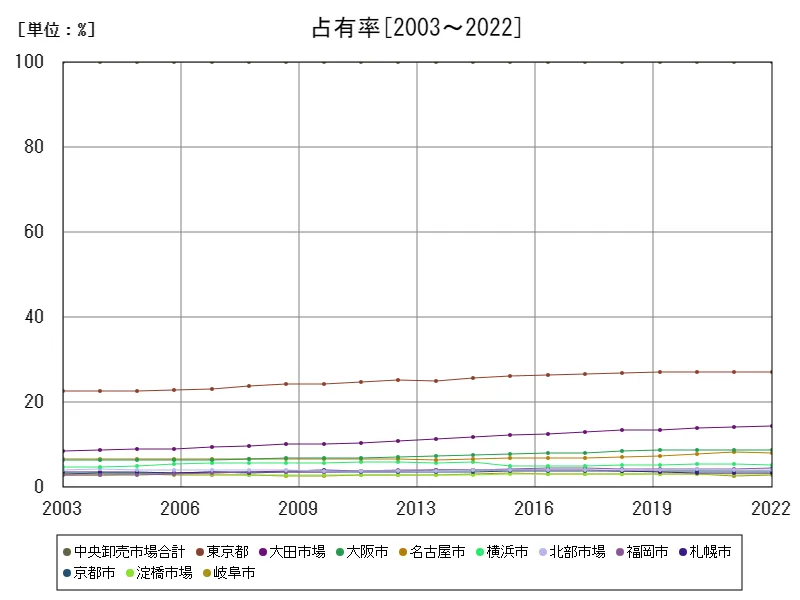

卸売数量の占有率_cate6_

日本における生しいたけの国産市場は、2008年に4240万円の最高値を記録して以降、減少傾向が続いています。2022年時点では、ピーク時と比べ57.7%にあたる生産額となっており、需要の一部が代替品や他の野菜に移行している可能性が考えられます。また、生産コストの増加や農家の高齢化による人手不足も要因とされており、栽培面積や生産量に影響を及ぼしているとみられます。過去のデータからもわかるように、生しいたけは需要が安定している一方、特に消費者の健康志向の高まりによって、他の国産きのこ類や新たな栽培品種の需要が拡大し、競争が激化している状況です。そのため、生産者は品質向上や栽培技術の改良に取り組んでいるものの、価格競争や他の野菜との市場競争の影響が見られます。今後は、生産量維持のための効率化や新技術の導入が求められると考えられます。

全体の最大は中央卸売市場合計の100%[2003年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

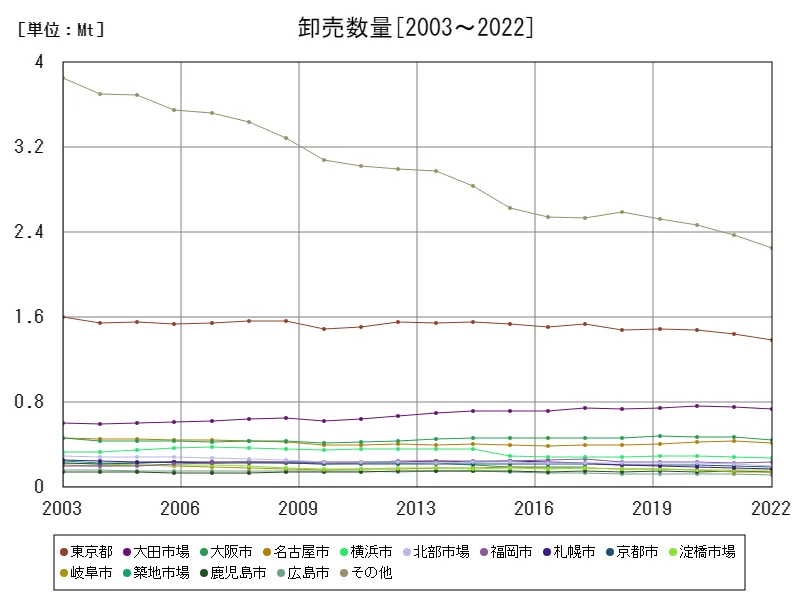

卸売数量の卸売数量_cate6_

日本における野菜の輸入市場は、国内の農業生産を補完する形で展開されています。最新の2022年データでは、野菜の輸入市場において生しいたけが突出しており、都道府県別の合計で478万円と、輸入の中で最大の値を示しています。この生しいたけの輸入額は、過去の推移においても徐々に増加傾向を見せており、特に近年の食生活の多様化や低価格志向が背景にあると考えられます。輸入が増加している要因には、安価な外国産の野菜が国内の需要を満たす一方で、国内生産の減少や価格上昇により輸入品への依存度が高まっていることが挙げられます。また、流通の効率化や冷凍・加工技術の進展により、海外産のきのこ類を含む野菜の品質が安定し、鮮度が保たれやすくなっている点も輸入拡大の一因となっています。このように、国内生産と輸入品が補完関係を持ちながらも、消費者のニーズに応じて輸入量が変動する傾向があり、今後も市場動向に応じた調整が続くと予想されます。

全体の最大は東京都の1.6Mt[2003年]で、現在の値はピーク時と比べ86.8%

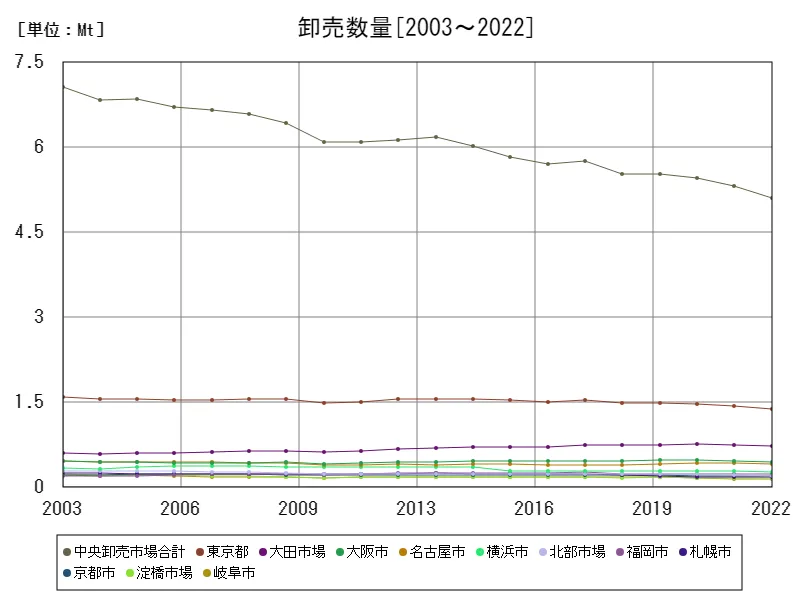

卸売数量の卸売数量_cate6_

日本における生しいたけの輸入割合は、2004年に11.5%の最高値を記録しましたが、その後は減少傾向が続き、2022年にはピーク時の9.57%まで落ち込んでいます。この変動は、国内生産が安定していたことや、消費者が国産品を好む傾向が影響していると考えられます。特に、鮮度や品質を重視する消費者が増加し、国内産の信頼性が高まったことが輸入割合の減少に寄与したとみられます。一方で、低価格な外国産しいたけの需要も一定数存在し、輸入品は価格競争の中で依然として市場に流通しています。こうした傾向から、輸入割合はピーク時ほどの水準には戻らず、国産が優位を保ちながらも、価格や需要に応じた適度な輸入が行われる構図が見られます。今後も国内生産の動向と輸入品のバランスが調整される可能性があり、特に輸送や価格競争の影響を受けながら、輸入割合の推移が続くと予想されます。

全体の最大は中央卸売市場合計の7.06Mt[2003年]で、現在の値はピーク時と比べ72.4%

コメント