概要

日本の農業における果菜類の一つであるさやいんげんについてのデータを考察すると、2022年の収穫量は全国で33.1ktであり、作付面積は4.46kha、そして出荷量は千葉県が最大で3.66ktであった。これらの数字から、さやいんげんの生産は全国的に盛んであり、特に千葉県が出荷量の面で重要な役割を果たしていることがわかる。また、作付面積と収穫量の比率から、比較的効率の良い生産体制が整っている可能性がうかがえる。さらに、これらの数字は日本の農業における地域間の格差を示しており、特定の地域が果菜類の生産において優位に立っていることが示唆される。将来的には、需要の変化や気候条件の変化などの要因が考慮されながら、さらなる効率化や持続可能な生産体制の構築が求められるだろう。

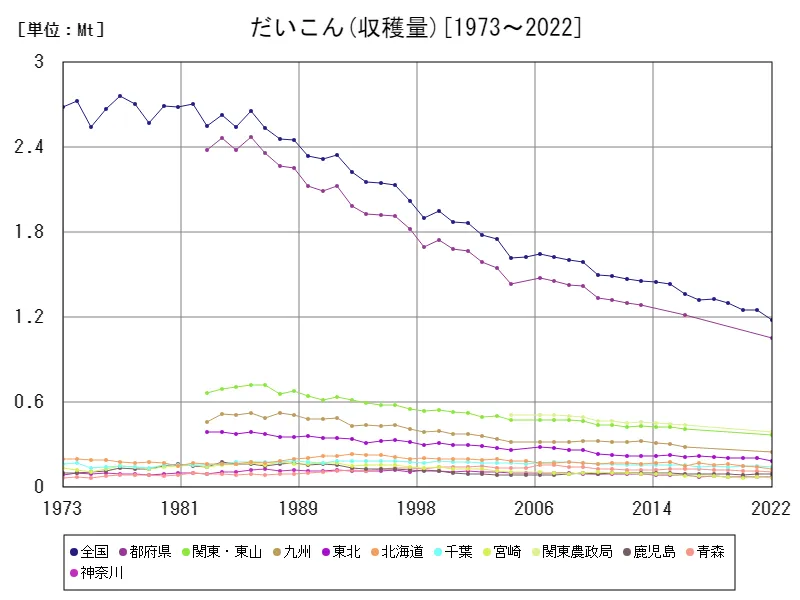

だいこんの収穫量(主要データ)

日本の農業におけるさやいんげんの収穫量は、1973年から2022年までの間で変動してきた。ピーク時の1986年には全国で99.3ktと記録され、その後の推移では現在、ピーク時の約33.3%にまで減少している。これは、農業の様々な要因によるものであると考えられる。例えば、農業技術の進歩や栽培方法の改善により、生産効率が向上した可能性がある。また、経済状況や消費者の好みの変化も収穫量に影響を与えた可能性がある。さらに、気候条件や自然災害などの外部要因も影響を及ぼしたことが考えられる。これらの要因を考慮すると、さやいんげんの収穫量は時代と共に変化してきたことが理解される。将来的には、持続可能な農業生産システムの構築や需要の変化に対応するための戦略が必要とされるだろう。

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

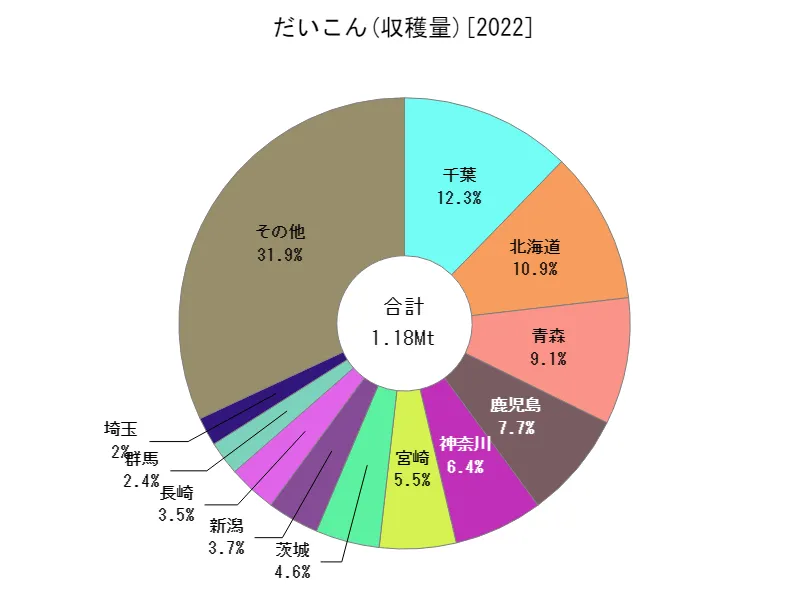

だいこんの収穫量(都道府県別)

日本の農業における果菜類の収穫量は、最新の2022年において千葉県が全体の最大を記録し、5.06ktとなった。この数字は過去のデータと比較しても最大であり、千葉県が果菜類の生産において重要な役割を果たしていることを示唆している。また、他の都道府県と比較しても、千葉県の収穫量が突出していることがわかる。これは、千葉県が適切な気候条件や土壌、農業技術を有している可能性がある。一方で、他の地域では果菜類の生産量が比較的少ない傾向が見られる。これは地域ごとの農業資源や特性の違いによるものと考えられる。将来的には、需要の変化や気候条件の変化などの要因を考慮しながら、各地域での果菜類の生産性向上や持続可能な生産体制の構築が求められるだろう。

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

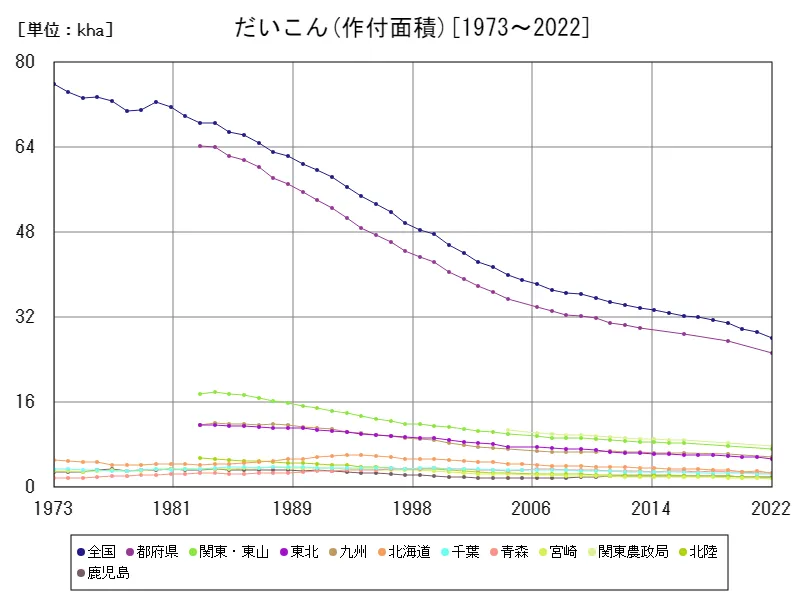

だいこんの作付面積(主要データ)

日本の農業におけるさやいんげんの作付面積は、1973年から2022年までの間で変動してきた。ピーク時の1987年には全国で12.2khaと記録され、その後の推移では現在、ピーク時の約36.6%にまで減少している。この傾向は、農業の諸要因によるものと考えられる。例えば、農業構造の変化や需要の変化、市場のグローバル化による競争の激化などが挙げられる。また、国内外の農業政策や経済状況の変動も影響を与えた可能性がある。さらに、気候条件や自然災害などの外部要因も作付面積に影響を及ぼしたことが考えられる。これらの要因を考慮すると、さやいんげんの作付面積は時代と共に変化してきたことが理解される。将来的には、需要の変化や持続可能な農業の促進などを考慮しながら、適切な作付面積の管理と農業生産の最適化が求められるだろう。

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

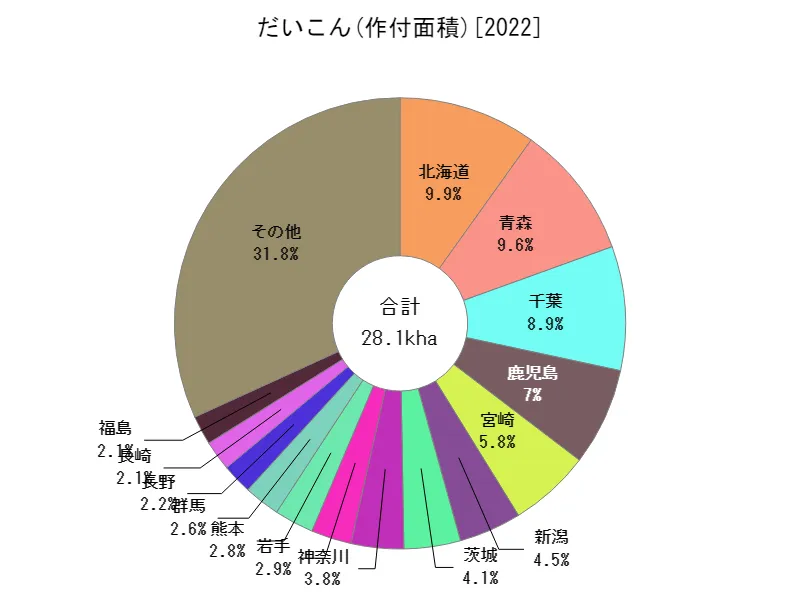

だいこんの作付面積(都道府県別)

日本の農業における果菜類の作付面積は、最新の2022年において福島県が全体の最大を記録し、446haとなった。これは、過去のデータと比較しても最大であり、福島県が果菜類の生産において重要な地位を占めていることが示唆される。また、他の都道府県と比較しても、福島県の作付面積が突出していることがわかる。これは、福島県が適切な気候条件や土壌、農業技術を有している可能性がある。一方で、他の地域では果菜類の作付面積が比較的少ない傾向が見られる。これは地域ごとの農業資源や特性の違いによるものと考えられる。将来的には、需要の変化や気候条件の変化などの要因を考慮しながら、各地域での果菜類の生産性向上や持続可能な生産体制の構築が求められるだろう。

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

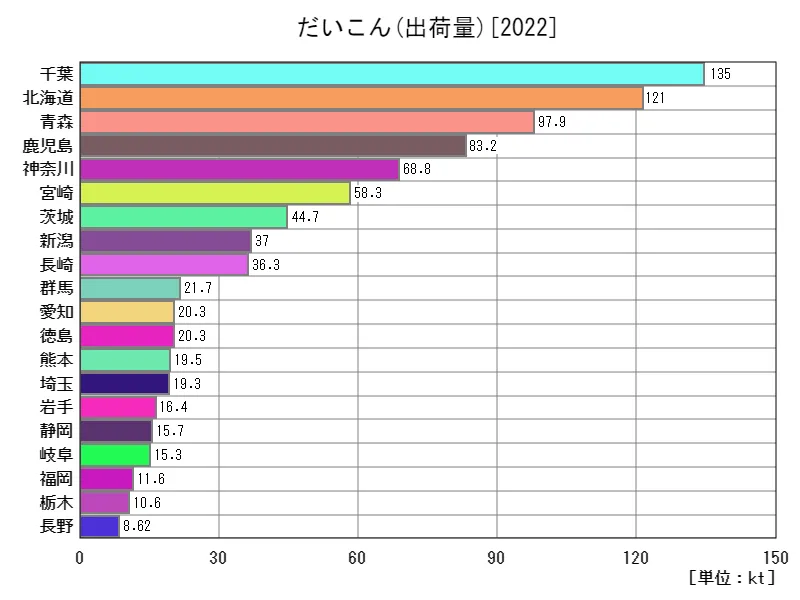

だいこんの出荷量

日本の農業におけるさやいんげんの出荷量は、最新の2022年において千葉県が全体の最大を記録し、3.66ktであった。平均出荷量は470tであり、全国の合計出荷量は22.1ktである。これらの数字は、さやいんげんの生産が広く分散している一方で、千葉県が突出して多いことを示している。千葉県の出荷量が他県よりも大きい理由としては、地域の気候条件や土壌の適正性、農業技術の発展などが考えられる。また、全体的な出荷量の平均が比較的低いことから、個々の地域での生産量にばらつきがあることがうかがえる。さらに、合計出荷量が国内需要を満たすには足りないかもしれないことが示唆される。将来的には、需要の変化や気候条件の変動に備え、各地域での生産性の向上や持続可能な農業の推進が必要とされるでしょう。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント