概要

日本の農業における果菜類の中で特に注目される夏秋トマトについて、2022年のデータから傾向や特徴を見てみると、収穫量は全国最大で24.7kt、作付面積は全国最大で435ha、出荷量は茨城が最大で10.9ktとなっています。これは、日本における夏秋トマトの生産が一定の規模に達していることを示しています。また、茨城が出荷量で特に目立つ地域であることから、その地域での生産が特に盛んである可能性があります。一方で、全国的に見ても夏秋トマトの生産は広く行われており、多様な地域で栽培されていることが窺えます。このように、日本の夏秋トマトの農業は安定した生産規模を維持しつつ、地域ごとの特色や生産量の差異が存在していることが特徴と言えます。

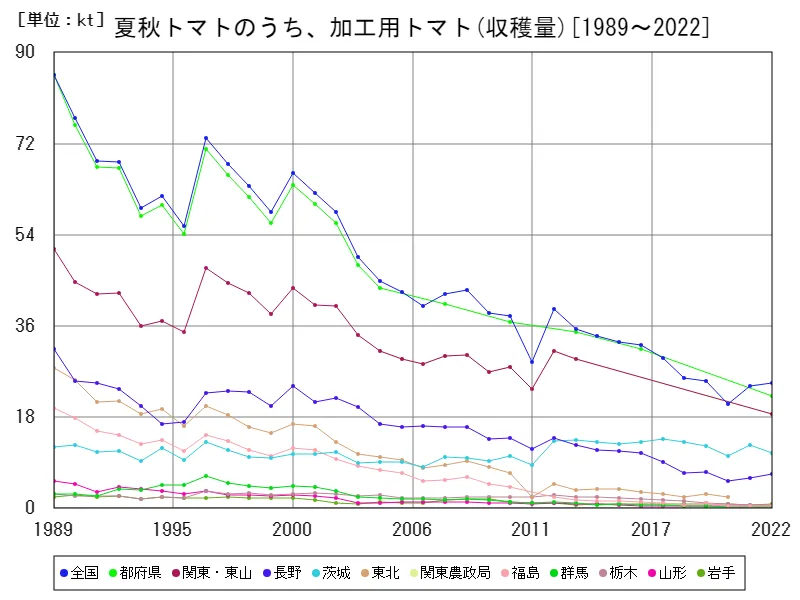

夏秋トマトのうち、加工用トマトの収穫量(主要データ)

日本の農業における夏秋トマトの加工用トマトの収穫量について、1989年から2022年のデータを考察すると、全国のピーク時である1989年には85.6ktという記録的な収穫量があったものの、その後は減少の傾向が見られます。2022年の収穫量はピーク時の28.9%にまで減少しています。これは、加工用トマトの需要や生産状況に変化があったことを示唆しています。例えば、需要の変化や他の代替品へのシフト、生産技術の進歩などが影響している可能性があります。加工用トマトの需要が減少した背景には、消費者の食習慣の変化や加工食品の多様化があるかもしれません。また、農業政策や国際市場の影響も考慮すべき要因です。このように、加工用トマトの収穫量の減少傾向は、様々な経済、社会、技術的要因の組み合わせによるものと見られます。

全体の最大は全国の85.6kt[1989年]で、現在の値はピーク時と比べ28.9%

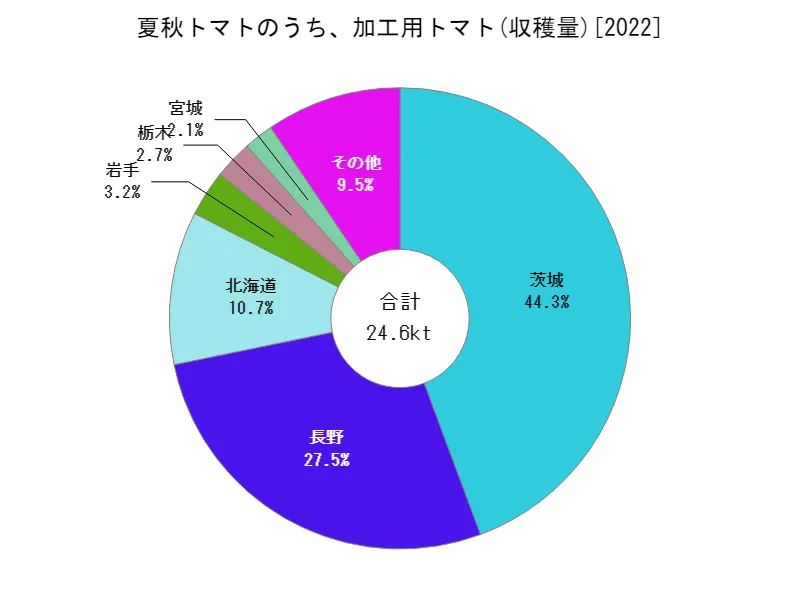

夏秋トマトのうち、加工用トマトの収穫量(都道府県別)

日本の農業における果菜類の収穫量に関して、2022年のデータを見ると、茨城が全体の最大となる10.9ktを記録し、これが現在の最大値となっています。これは茨城が果菜類の生産で主要な地域であることを示唆しています。茨城の農業は、その地域の気候や土壌条件に恵まれ、果菜類の栽培に適していることが理由として考えられます。一般的な特徴としては、日本の各地域で果菜類の生産が行われており、それぞれの地域が特色ある生産量を持っています。また、気候や季節によって生産量に変動が見られることもあります。例えば、南部地域では温暖な気候により冬季でも栽培が可能であるため、年間を通じて安定した収穫が期待されますが、北部地域では季節によっては温室栽培が必要となり、生産量が変動する傾向があります。また、農業技術の進歩や農業政策の変化も果菜類の収穫量に影響を与えています。新たな栽培技術や施設の導入により収穫量が向上する一方で、輸入品の競争や労働力不足などの課題も生じています。これらの要因が果菜類の生産に影響を与え、地域や年度ごとの収穫量の変動につながっています。

全体の最大は茨城の10.9ktで、平均は1.37kt、合計は24.6kt

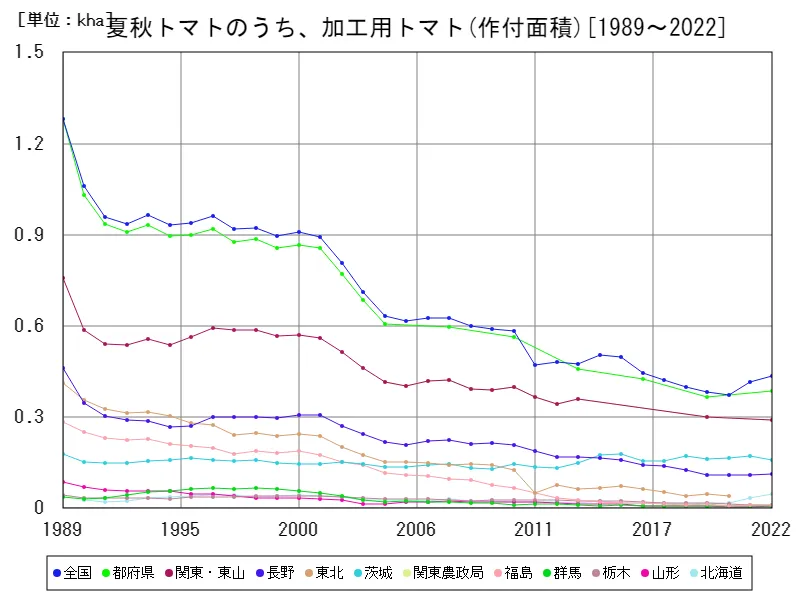

夏秋トマトのうち、加工用トマトの作付面積(主要データ)

日本の農業における夏秋トマトの加工用トマトの作付面積について、1989年から2022年のデータを考察すると、全国のピーク時である1989年には1.28khaという記録的な作付面積があったものの、その後は減少の傾向が見られます。現在の作付面積はピーク時の34%にまで減少しています。これは、加工用トマトの需要や生産状況に変化があったことを示唆しています。例えば、需要の変化や他の代替品へのシフト、農業技術の進歩などが影響している可能性があります。加工用トマトの作付面積の減少には、農業の構造変化や経済状況の影響も考えられます。農業の近代化や都市化の進展に伴い、農地の減少や農業従事者の減少が加工用トマトの作付面積にも影響を及ぼしている可能性があります。また、加工用トマトの生産においては、需要の安定性や価格の変動などの市場要因も重要です。このように、加工用トマトの作付面積の減少傾向は、様々な経済、社会、技術的要因の組み合わせによるものと考えられます。今後は、需要の変化や市場環境の変化に柔軟に対応しつつ、持続可能な農業生産の促進が求められるでしょう。

全体の最大は全国の1.28kha[1989年]で、現在の値はピーク時と比べ34%

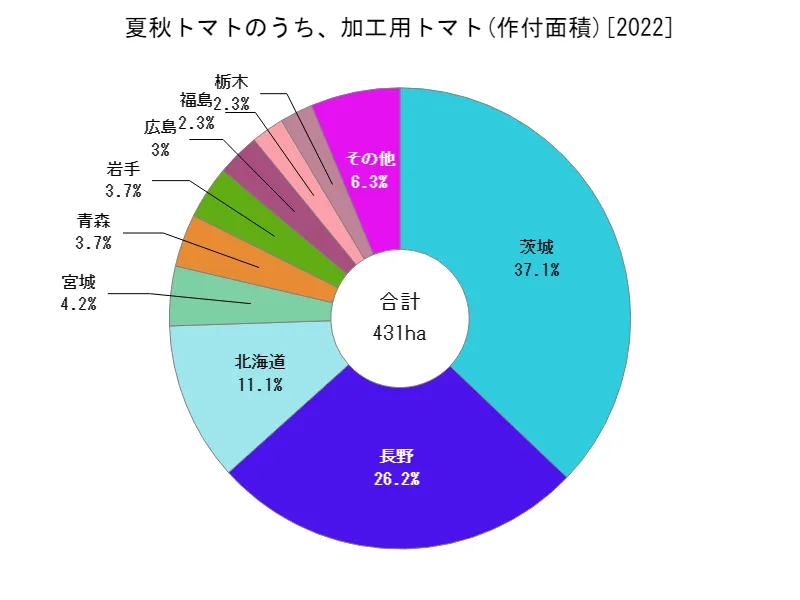

夏秋トマトのうち、加工用トマトの作付面積(都道府県別)

日本の農業における果菜類の作付面積に関して、2022年のデータを見ると、茨城が全体の最大となる160haを記録し、これが現在の最大値となっています。茨城が果菜類の作付面積で主要な地域であることが窺えます。茨城の農業は、その地域の気候や土壌条件に恵まれ、果菜類の栽培に適していることが理由として考えられます。一般的な特徴としては、日本の各地域で果菜類の栽培が行われており、それぞれの地域が特色ある作付面積を持っています。特に温暖な地域では年間を通じて栽培が可能であり、より広い面積での栽培が行われる傾向があります。一方で、寒冷な地域では季節や気候に応じて温室栽培が主流となり、面積は比較的小さくなることがあります。農業技術の進歩や農業政策の変化も果菜類の作付面積に影響を与えています。新たな栽培技術や施設の導入により、作付面積の拡大が可能となっている一方で、輸入品の競争や労働力不足などの課題も生じています。このように、果菜類の作付面積は地域や時期によって異なり、地域の特性や技術の進化、市場状況などが作付面積に影響を与えています。今後は、需要の変化や環境への配慮などを考慮しながら、持続可能な農業生産の推進が求められるでしょう。

全体の最大は茨城の160haで、平均は23.9ha、合計は431ha

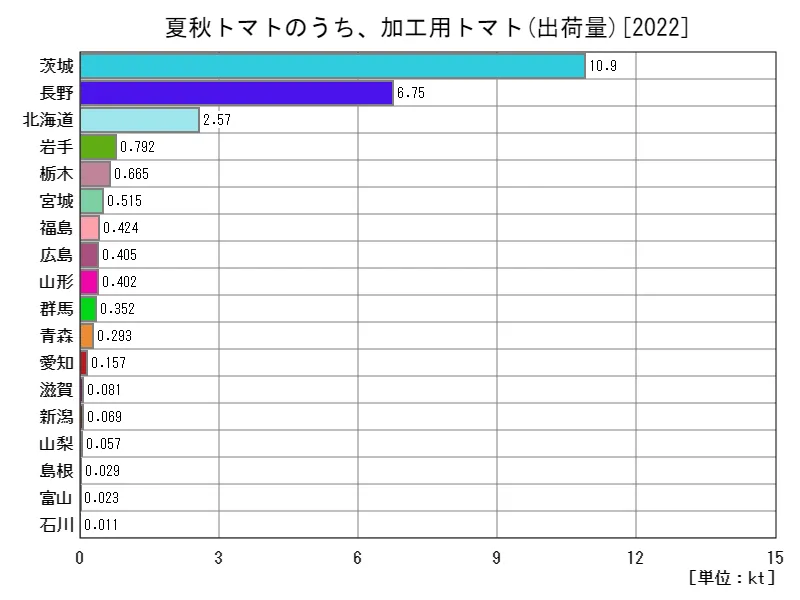

夏秋トマトのうち、加工用トマトの出荷量

日本の農業における夏秋トマトの加工用トマトの出荷量について、2022年のデータを考察すると、茨城が全体の最大となる10.9ktの出荷量を記録し、平均は1.36ktとなっています。全体の出荷量は24.5ktとなっており、これは茨城を含む複数の地域での生産によって成り立っています。特筆すべきは、茨城が加工用トマトの主要な生産地であることです。茨城は気候条件や土壌の適性などが整っており、加工用トマトの生産に適している地域として知られています。そのため、茨城からの出荷量が全体の最大となっているのは自然な流れと言えます。一般的な傾向としては、日本全体の加工用トマトの出荷量が一定の水準を保っていることが挙げられます。需要が安定していることや、各地域での生産技術の向上などが影響していると考えられます。また、加工用トマトの出荷量は季節によって変動する傾向があります。夏から秋にかけての収穫ピーク時には出荷量が増加することが一般的であり、冬季には減少する傾向が見られます。これはトマトの生育に適した季節が限られていることや、需要の変動によるものと考えられます。総じて、茨城を含む複数の地域での加工用トマトの生産が盛んであり、日本全体で一定水準の出荷量が維持されていることが特徴と言えます。

全体の最大は茨城の10.9ktで、平均は1.36kt、合計は24.5kt

コメント