概要

日本におけるだいこんの生産は、近年安定した傾向を見せており、収穫量は2022年において最大の1.18百万トン(Mt)に達しています。作付面積も28.1千ヘクタール(kha)で最大となり、全国的に広く栽培されています。特に、千葉県は出荷量が最大で135千トン(kt)に上り、主要な生産地として注目されています。これまでの傾向としては、だいこんは冬季に需要が高く、特に寒冷地での栽培が多いため、全国各地で生産されていることがわかります。また、出荷量の大部分を占める千葉県は、気候や土壌の適性から生産が盛んで、流通面でも重要な役割を果たしています。農業の技術進歩や需要の多様化に伴い、生産性が向上し、安定的な供給が支えられていますが、農地面積の減少や気候変動の影響にも注意が必要です。

だいこんの収穫量(主要データ)

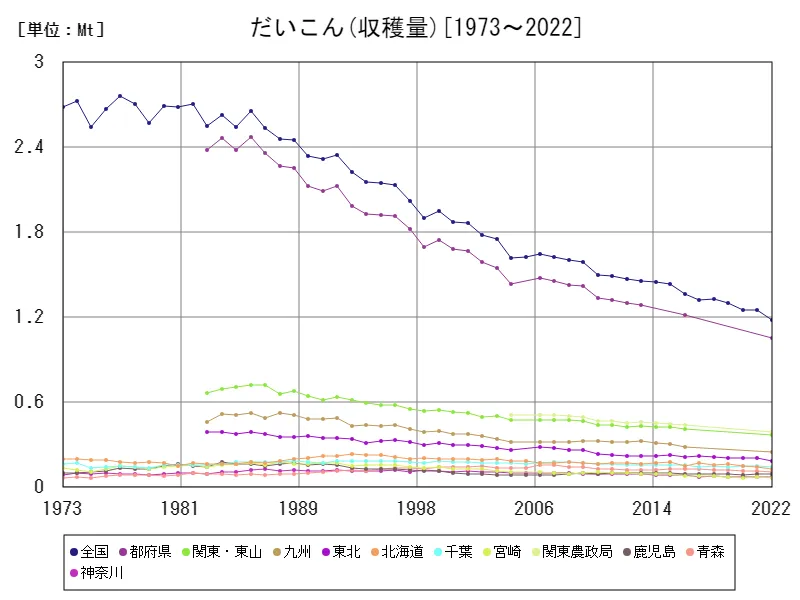

日本のだいこんの収穫量は、1973年から2022年までの間で大きな変動を見せました。特に、1977年には全国で最大の2.76百万トン(Mt)を記録し、ピーク時の生産が非常に高かったことがわかります。しかし、その後の数十年間で収穫量は減少し、2022年には最大時の42.8%に当たる1.18百万トンとなりました。この減少は、主に農業の効率化や農地面積の縮小、農業従事者の高齢化、さらには消費者の食習慣の変化が影響していると考えられます。また、だいこんの栽培面積も減少傾向にあり、これは他の作物との競争や気候条件の変化による影響を受けています。加えて、近年では消費者のニーズに応じて、小型だいこんや品種改良が進んでおり、生産者も多様化した市場に対応しています。それでも、だいこんは依然として日本の食文化において重要な位置を占めており、冬季の需要の高まりとともに、安定的な供給が求められています。

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

だいこんの収穫量(都道府県別)

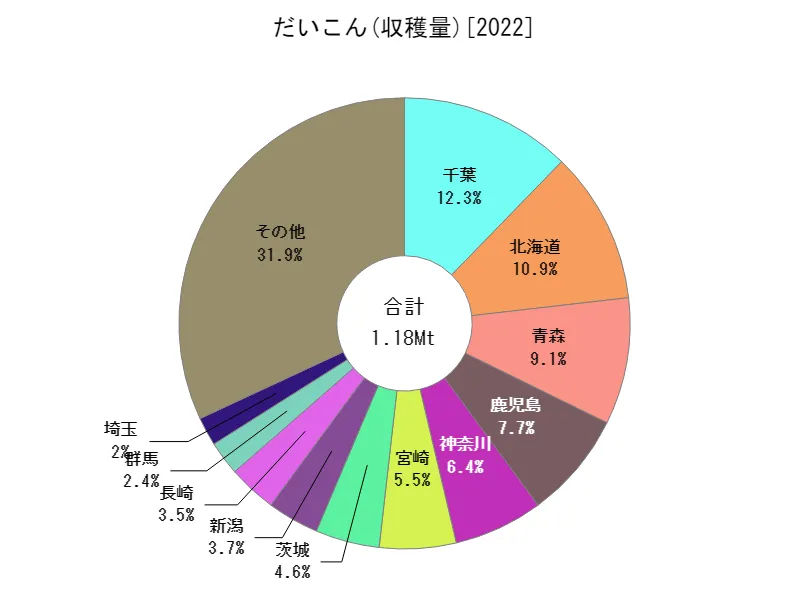

日本における根菜類の生産は、地域ごとに特長があり、2022年のデータでも顕著な地域差が見られます。特に千葉県は、145千トン(kt)で最大の収穫量を記録しており、根菜類の生産における中心的な役割を果たしています。千葉は、温暖な気候や豊かな土壌条件が整っており、根菜類の生育に適した環境を提供しています。そのため、県内では多様な根菜類が生産され、供給の中心となっています。これまでの傾向としては、根菜類の生産は主に冬季に需要が集中し、寒冷地や温暖な地域での栽培が進んでいます。地域ごとに栽培される品種や収穫時期が異なり、全国的に安定した供給が確保されています。近年では、農業技術の向上や品種改良が進み、より効率的な栽培が可能となったことも生産性向上の一因とされています。また、根菜類の生産は減少傾向にもありますが、それでも依然として国内消費の重要な部分を占めており、特に家庭料理や加工食品での使用が多いことから、安定した需要が続いています。地域ごとの特徴を生かしながら、持続可能な農業が求められています。

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

だいこんの作付面積(主要データ)

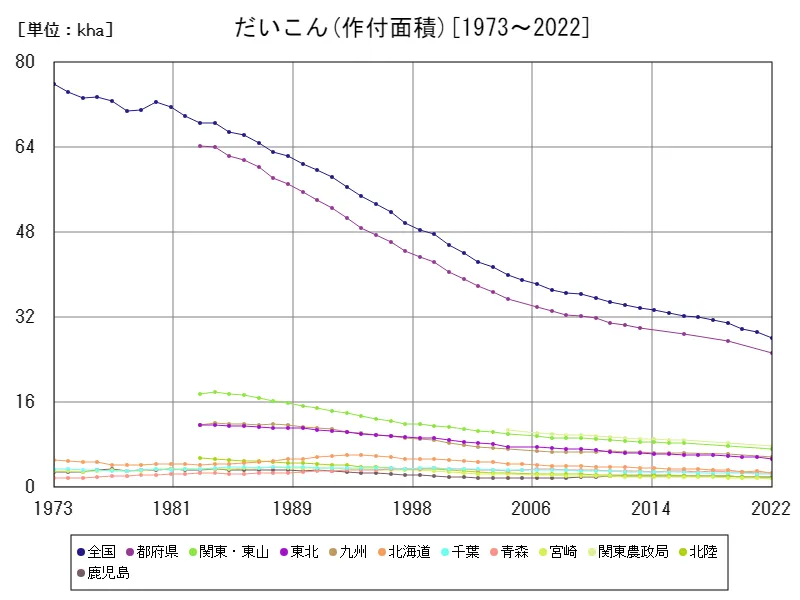

日本のだいこんの作付面積は、1973年に最も高い76千ヘクタール(kha)を記録しましたが、その後、長期間にわたり減少傾向が続き、現在はピーク時の37%に当たる約28千ヘクタールとなっています。この減少の背景には、農業従事者の高齢化や農地面積の縮小が影響しています。特に都市化や産業化が進む中で、農地の転用や耕作放棄地が増加し、だいこんの栽培面積が縮小しています。また、作付面積の減少に加えて、農業の効率化や他作物の生産優先なども影響しています。だいこんは伝統的に冬季に需要が高い作物であり、冷涼な地域で栽培されることが多かったため、気候変動や栽培環境の変化にも対応する必要が出てきました。さらに、消費者の食習慣の多様化や輸入品の影響も、国内生産に一定の影響を与えています。それでも、だいこんは日本の食文化に欠かせない存在であり、特に冬季の需要は依然として高く、栽培技術や品種改良の進展により、少ない面積でも高収量を目指す取り組みが行われています。

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

だいこんの作付面積(都道府県別)

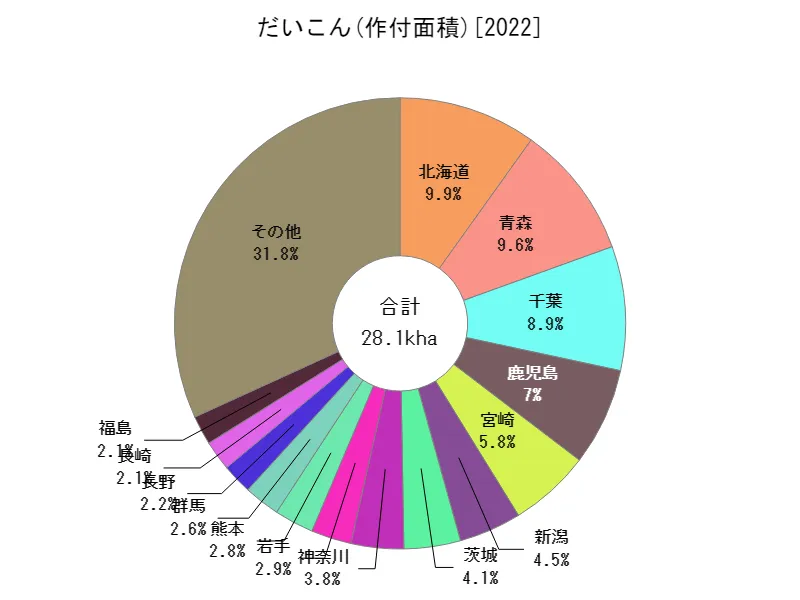

日本の根菜類の作付面積は、地域ごとに大きな差がありますが、2022年のデータにおいて最も大きな面積を記録したのは北海道で、2.78千ヘクタール(kha)となっています。北海道はその広大な土地と冷涼な気候を活かし、根菜類の生産が盛んな地域です。特に、北海道はだいこんをはじめとする根菜類の主要生産地として知られ、冬季の需要を支える重要な役割を担っています。寒冷地での栽培が得意なため、品質の高い根菜類を安定供給できる特徴があります。これまでの傾向として、根菜類は温暖な気候での栽培が多く、特に冬季の需要に応じた生産が行われてきました。しかし、近年では農業の効率化や作付面積の減少が進み、他作物と競合することも多くなっています。そのため、根菜類の作付け面積は地域によって異なり、特に北海道のような気候条件が整った地域での生産が続いています。ほかの地域でも、生産性の向上や品種改良が進み、限られた面積での生産効率を高める努力がされています。全体的には、根菜類の作付面積は減少傾向にあるものの、消費者のニーズに合わせた供給体制や地域特産品としての需要は依然として高いため、今後も安定供給が求められます。

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

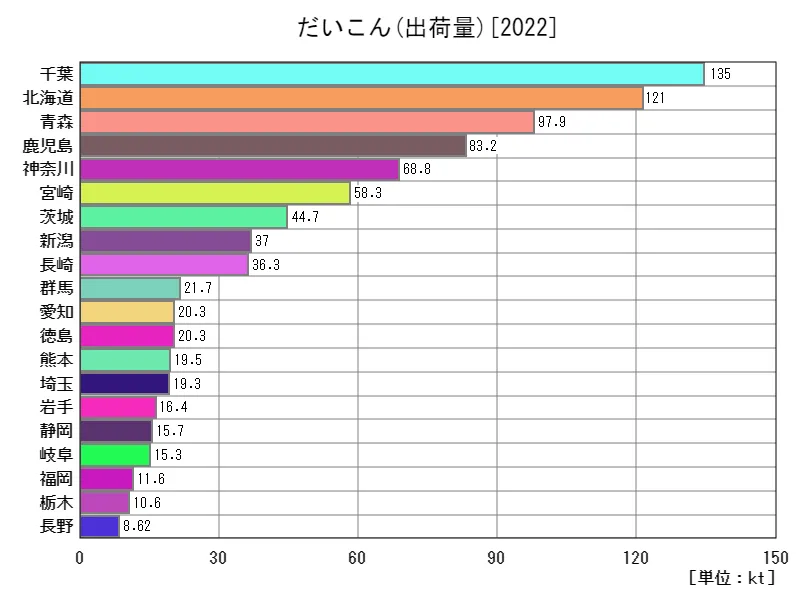

だいこんの出荷量

日本におけるだいこんの出荷量は、地域ごとの生産特性が色濃く反映されています。2022年のデータによると、千葉県が最大の出荷量を記録し、135千トン(kt)に達しています。千葉は温暖な気候と農業基盤が整っており、だいこんを中心とした根菜類の生産が盛んな地域です。千葉の出荷量は全国の中でも突出しており、その安定的な生産が供給の柱となっています。全国のだいこんの出荷量の合計は987千トンで、平均は21千トンとなっています。このデータからも分かるように、だいこんは全国的に幅広く生産されており、特定の地域に集中しながらも、さまざまな地域で安定した供給が行われていることが分かります。特に、冬季には需要が増加するため、各地で出荷量が高くなる傾向があります。これまでの傾向としては、出荷量は安定しており、特に千葉や北海道などの主要生産地が中心となっています。しかし、農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加などにより、全体の出荷量は若干の減少傾向を見せています。それでも、だいこんは日本の食文化に深く根ざした作物であり、家庭料理や加工食品として高い需要があり、今後も安定供給が求められる作物となるでしょう。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント