概要

日本の農業における根菜類の中でも、れんこんは重要な作物の一つです。2022年のデータによれば、都府県ごとのれんこんの収穫量は最大で56.2ktとなりました。また、作付面積は最大で4.02khaであり、これは広い範囲で栽培されていることを示唆しています。出荷量の面では、茨城が最大で24.5ktを記録しています。これまでの傾向を考えると、日本各地でれんこんの栽培が盛んであり、特に都府県レベルでは多くの農家が生産に取り組んでいることが伺えます。茨城が出荷量で優位に立つ一方で、他の地域でも一定の生産量が確保されていることが窺えます。これは、気候条件や土壌に適した地域がれんこんの生産に適していることを示しています。また、日本のれんこん市場は安定しており、需要と供給が比較的調和していると言えます。消費者の間で栄養価や料理のバリエーションが広がるにつれて、れんこんの需要も一定水準で維持されていると考えられます。将来的には、技術革新や農業政策の変化により、さらなる生産量の増加や地域間の差異の縮小が見込まれます。

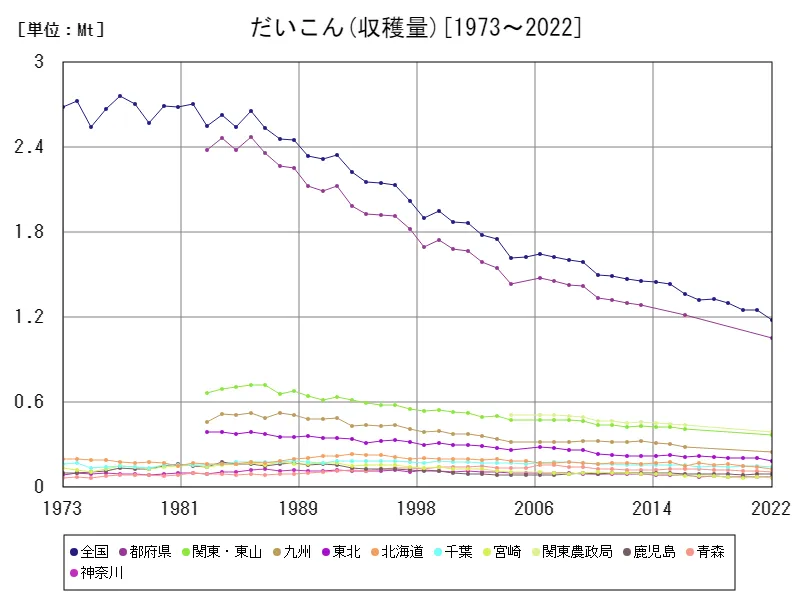

だいこんの収穫量(主要データ)

日本の農業におけるれんこんの収穫量は、1973年に104ktというピークを記録しましたが、その後は減少傾向が続いています。2022年時点での全国の収穫量はピーク時の約半分である53.8%にとどまっています。この減少の背景には、農地の減少や農業の機械化、都市化の進展などが挙げられます。一方で、地域ごとには異なる特徴も見られます。一部の地域ではれんこんの生産が盛んであり、収穫量が比較的安定している一方で、他の地域では生産量が低下している傾向が見られます。これは、気候や土壌条件、農家の経営戦略などが影響している可能性があります。また、近年では健康志向の高まりや食文化の多様化に伴い、根菜類への関心が高まっています。この流れに乗り、一部の地域ではれんこんの生産が再び増加する可能性もあります。しかし、農業政策や市場需要の変化など、様々な要因が収穫量に影響を与えるため、今後の展望は不透明です。

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

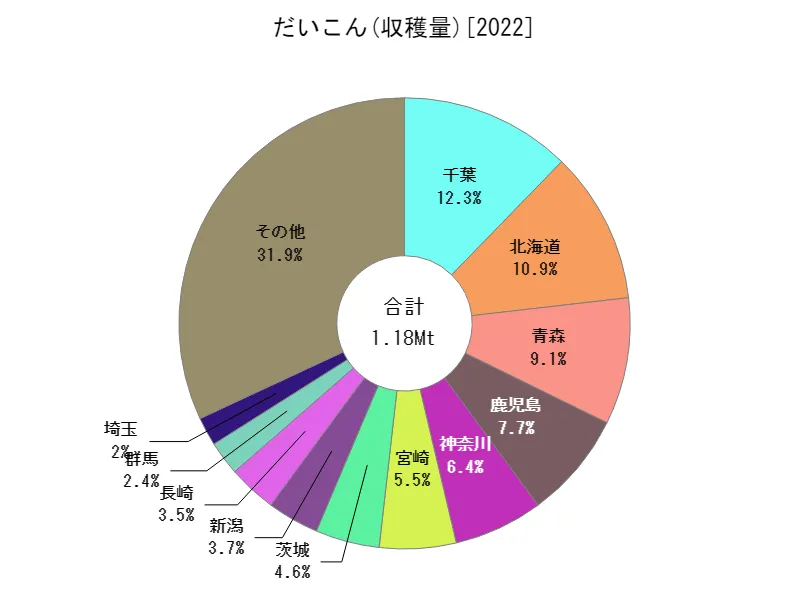

だいこんの収穫量(都道府県別)

日本の農業における根菜類の収穫量に関する2022年のデータでは、茨城が全体の最大となる28.2ktを記録し、現在の収穫量のトップとなっています。この傾向は、茨城が根菜類の生産において主要な地域であることを示しています。茨城の優位性は、地域特有の気候条件や土壌の利用、農業技術の進化などが組み合わさっています。また、他の都道府県でも根菜類の生産が盛んであり、全国的に需要を満たすために多くの地域で生産が行われています。特に北海道や青森などの冷涼な地域では、根菜類の生育に適した気候条件が整っています。一方で、各地域の根菜類の収穫量には差異があります。地域の気候や土壌条件、農業の発展度などが影響しており、生産量にばらつきが見られます。このような差異を考慮しながら、効果的な農業政策や技術革新が行われています。最後に、消費者の健康志向の高まりや地産地消の意識の向上に伴い、根菜類への需要が増加していることも注目されます。これにより、根菜類の生産は今後も重要な役割を果たし、地域経済や食料自給率の向上に貢献するでしょう。

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

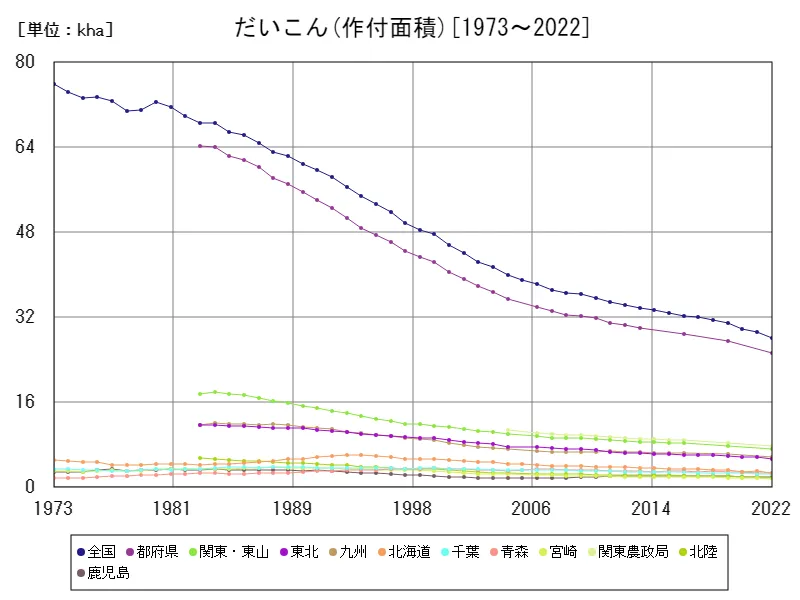

だいこんの作付面積(主要データ)

日本の農業におけるれんこんの作付面積は、1973年から2022年までの間で変動しています。1983年には都府県のれんこんの作付面積が6.42khaとピークを迎えましたが、現在の値はピーク時の62.6%にとどまっています。この傾向の背景には、農業構造の変化や市場需要の変化などが考えられます。都府県の作付面積がピーク時から減少した理由の一つには、農地の減少や都市化の進展が挙げられます。また、近年では他の作物への転換や農業の多面的な利用が増加していることも影響しているかもしれません。一方で、都府県の作付面積が現在でも一定水準を保っていることからも、れんこんの生産は依然として重要な地位を占めています。地域ごとに気候や土壌条件が異なるため、都府県以外の地域でもれんこんの栽培が行われていることも考えられます。将来的には、農業技術の進歩や需要の変化により、れんこんの作付面積が再び増加する可能性もあります。しかし、持続可能な農業の観点から、土地利用や生産方法の改善が求められるでしょう。

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

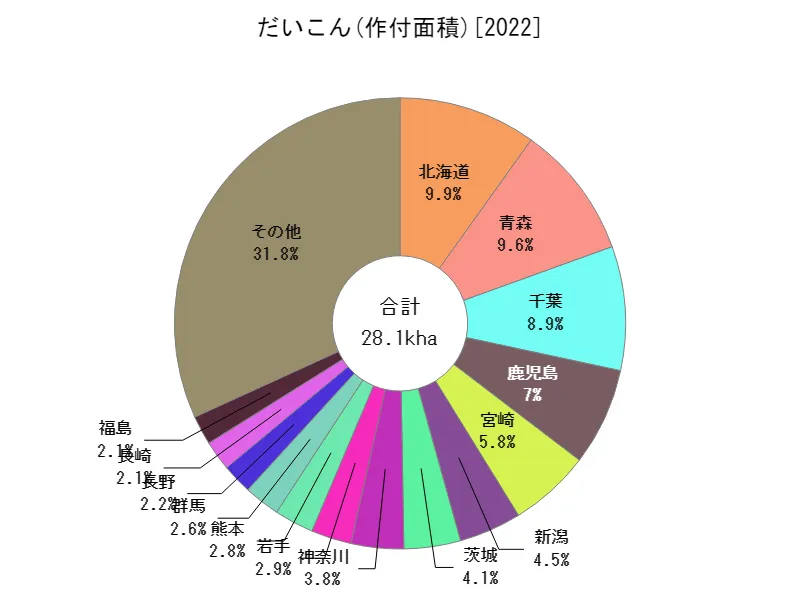

だいこんの作付面積(都道府県別)

2022年のデータによれば、日本の農業における根菜類の作付面積は茨城が最大で1.73khaとなっています。これは、茨城が根菜類の生産において主要な地域であることを示しています。茨城の優位性は、地域特有の気候条件や土壌の利用、農業技術の進化などが組み合わさっています。また、他の都道府県でも根菜類の栽培が行われており、需要を満たすために多くの地域で生産が行われています。地域ごとに気候や土壌条件が異なるため、根菜類の栽培が特に適した地域が異なります。これにより、全国各地で根菜類の栽培が分散しています。一部の地域では、農業の多面的な利用や地域振興の観点から、根菜類の栽培が促進されています。また、消費者の健康志向の高まりや地産地消の意識の向上に伴い、根菜類への需要が増加していることも考えられます。これらの要因が根菜類の作付面積を増加させる一因となっています。最後に、農業の持続可能性や地域経済の活性化を考慮した農業政策の実施が、今後の根菜類の栽培において重要な役割を果たすでしょう。

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

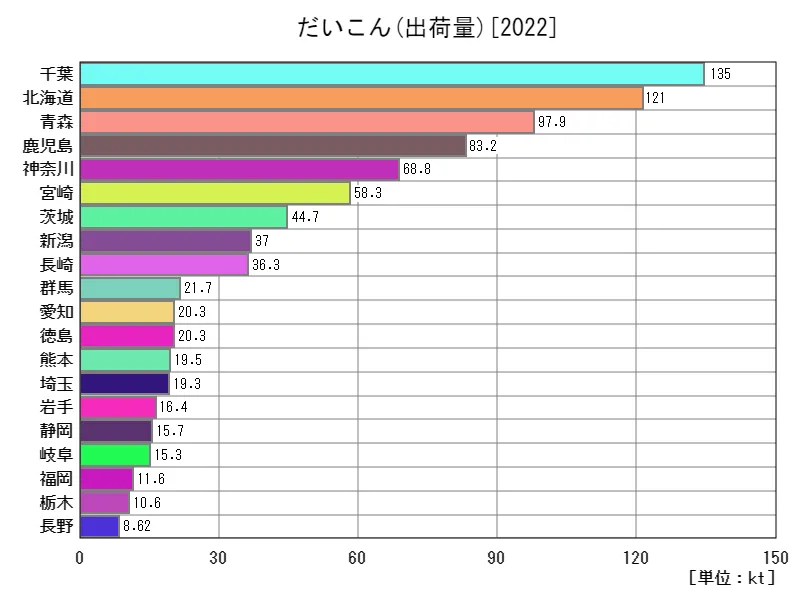

だいこんの出荷量

2022年のデータによれば、日本の農業におけるれんこんの出荷量は茨城が最大で24.5ktとなっています。全体の平均出荷量は1.52ktであり、合計出荷量は47.2ktです。茨城が最大の出荷量を記録していることから、この地域がれんこんの主要な生産地であることがわかります。茨城の優位性は、地域特有の気候条件や土壌の利用、農業技術の進歩などが組み合わさっています。また、他の地域でも一定の出荷量が確保されており、全国各地でれんこんの栽培が行われています。出荷量の平均が1.52ktとなっていることからも、れんこんの需要と供給が比較的安定していることがうかがえます。消費者の間でれんこんの人気が続いていることや、地域の需要を満たすために適切な生産が行われている可能性があります。また、出荷量の合計が47.2ktであることから、れんこんは日本の農業において重要な作物の一つであることが示されます。地域経済への貢献や食料自給率の向上に寄与していると考えられます。将来的には、消費者の健康志向や食文化の変化に伴い、れんこんへの需要が増加する可能性があります。このような需要の変化に対応するために、生産技術の向上や効果的な農業政策の実施が求められるでしょう。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント