概要

日本における長芋の作付面積と収穫量、出荷量の傾向を見てみると、近年、安定した需要と生産が続いています。2022年のデータによると、作付面積と収穫量はそれぞれ139kt、120ktに達しており、長芋の生産量は全体的に高い水準を維持しています。特に、作付面積は全国で最大規模を記録しており、これは長芋の需要が安定していることを示しています。収穫量が作付面積に近い値であることから、近年の気象条件や栽培技術の向上が反映されていると考えられます。出荷量に関しても、収穫量とほぼ同等の規模となっており、需要に応じた生産が行われていることが伺えます。また、長芋は市場での需要が高い食材であり、特に年末年始や健康志向の高まりにより、需要がピークを迎えるため、出荷量は季節に応じて変動することがあります。全体として、安定的な生産と適切な出荷が長芋の市場での供給安定に貢献していると言えるでしょう。

だいこんのながいも(作付面積収穫量)(主要データ)

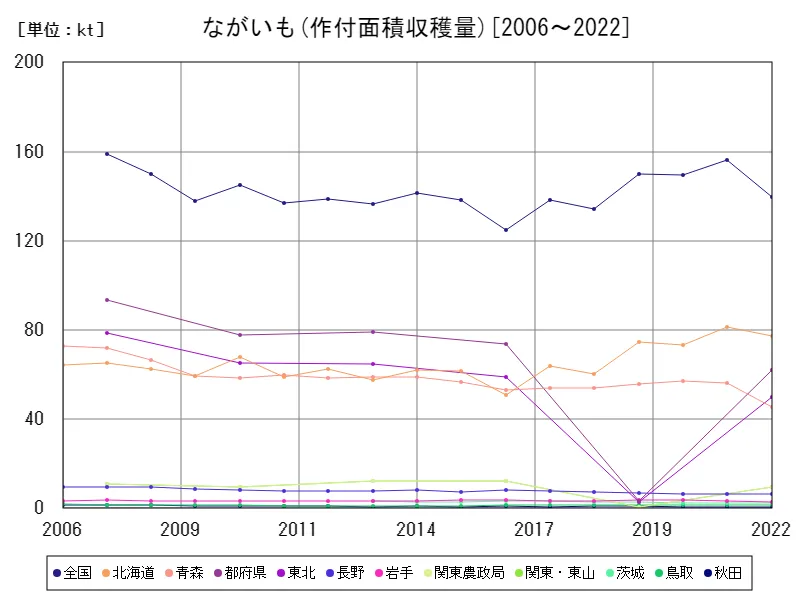

日本の長芋の作付面積と収穫量における特徴と傾向を振り返ると、2007年に記録された159ktが最大であり、それ以降は徐々に減少しています。特に2022年のデータでは、その数値は87.8%にあたる139ktとなり、ピーク時からの減少が見られます。この減少傾向は、農業従事者の高齢化や後継者不足、または土地利用の変化が影響していると考えられます。一方で、収穫量に関しては安定した生産が続いており、技術の向上や栽培方法の改善が効果を上げていることが分かります。作付面積の減少にもかかわらず、収穫量の落ち込みは比較的少なく、効率的な生産が行われていることがうかがえます。これにより、長芋の品質は安定しており、市場における需要にも応じた生産が行われている状況です。総じて、長芋の生産は減少しているものの、品質維持と効率的な栽培が確立されており、今後も需要に応じた供給が期待されます。また、気候変動や市場動向を踏まえた柔軟な対応が必要となるでしょう。

全体の最大は全国の159kt[2007年]で、現在の値はピーク時と比べ87.8%

だいこんのながいも(作付面積収穫量)(都道府県別)

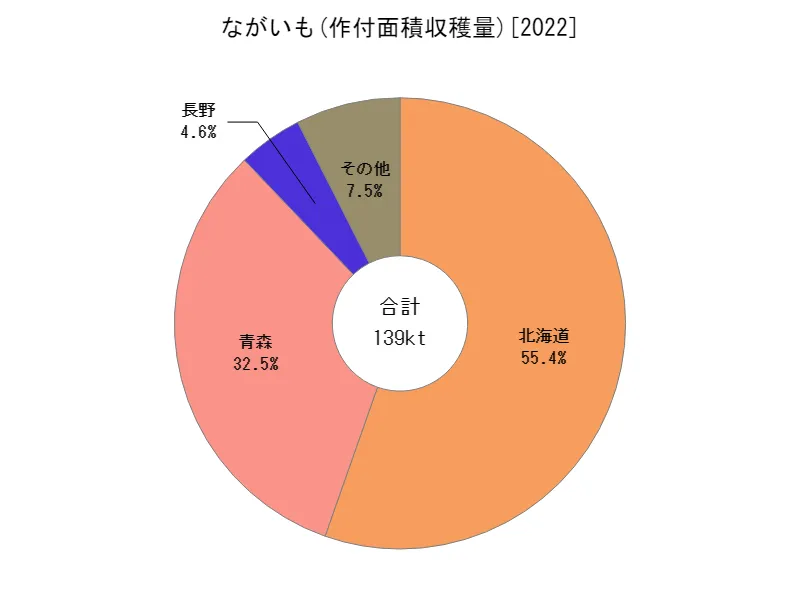

日本の根菜類の作付面積と収穫量について、2022年の都道府県別データを見ると、北海道が最大の77.2ktを記録しています。この数字は、北海道が根菜類生産の中心地であることを示しており、特に気候条件が根菜類の生育に適していることが要因として挙げられます。北海道は広大な土地と冷涼な気候を活かし、安定した生産が行われており、根菜類の重要な産地として位置付けられています。過去数十年の傾向としては、北海道を中心に根菜類の作付面積と収穫量が増加している一方、他の都道府県ではやや減少傾向が見られます。特に、農業従事者の高齢化や土地利用の変化により、一部地域では作付面積が減少しています。しかし、北海道はその規模と生産効率の向上により、安定した供給が続いています。根菜類の収穫量の増加に関しては、技術革新や品種改良、そして適切な栽培方法の普及が大きな役割を果たしており、収穫量の安定性に貢献しています。今後も需要に対応した生産が重要であり、北海道をはじめとする地域での生産体制の強化が期待されます。

全体の最大は北海道の77.2ktで、平均は4.65kt、合計は139kt

だいこんの出荷量(主要データ)

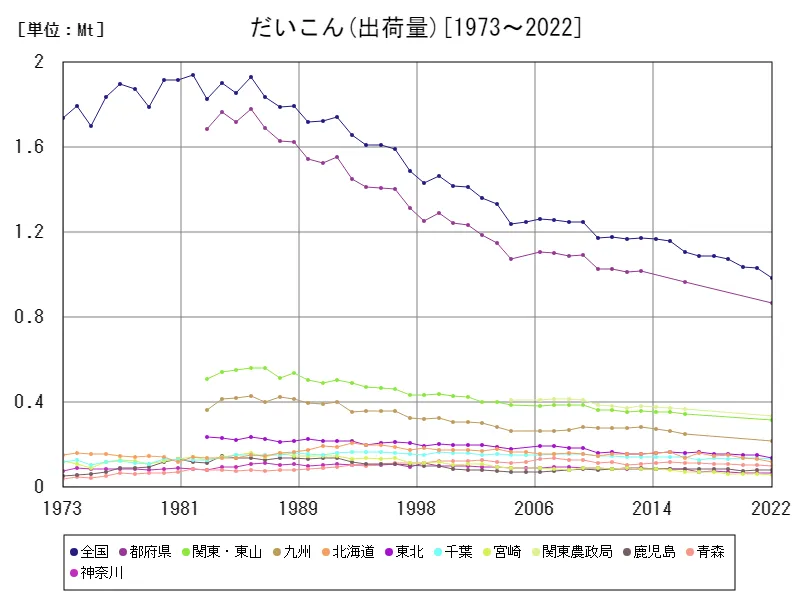

日本の長芋の出荷量について、2006年から2022年のデータを見てみると、出荷量のピークは2021年に記録された136ktであり、これが過去最大となっています。その後、2022年の出荷量はピーク時の88.6%にあたる約120ktとなり、やや減少しています。この減少の背景には、長芋の生産に影響を与える要因として、農業従事者の高齢化、後継者不足、または土地の利用状況の変化が挙げられます。特に、若年層の農業離れや他作物への転作が影響している可能性があります。一方で、出荷量の増加傾向が見られるのは、品質向上や栽培技術の改善が進んだためであり、特に2021年の出荷量増加は、こうした要素が効果を上げた結果とも言えます。長芋は健康志向の高まりや需要の安定に支えられ、年末年始など特定の時期に出荷量が増える傾向があります。また、出荷量の変動は気候や市場の需要にも影響されるため、農業技術や供給調整が今後の生産において重要な要素となります。全体として、長芋は安定した需要を持ちながらも、作付面積の減少に伴い出荷量は徐々に低下しているものの、品質向上が続いている状況です。

全体の最大は全国の1.94Mt[1982年]で、現在の値はピーク時と比べ50.9%

だいこんの出荷量(都道府県別)

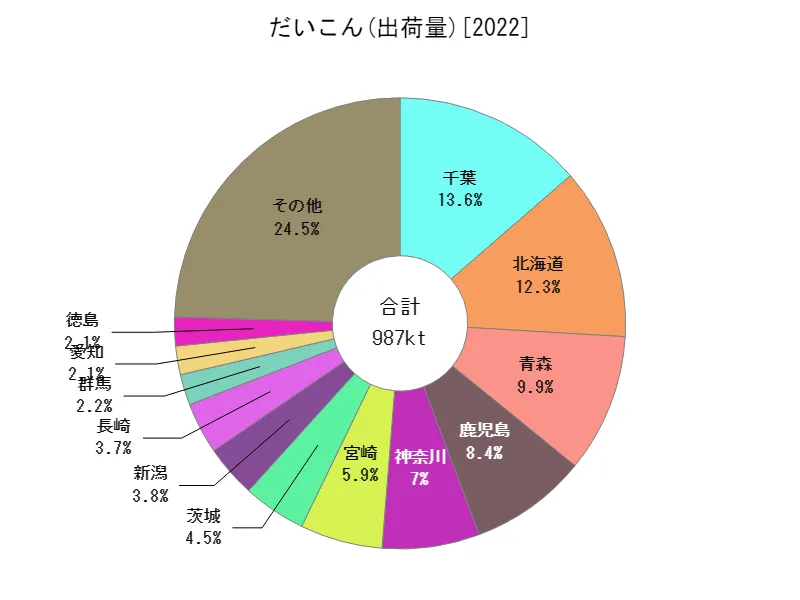

日本の根菜類の出荷量について、2022年の都道府県別データを見ると、北海道が最大の66.1ktを記録しています。この数字は、北海道が根菜類生産の中心地であることを示しており、特に冷涼な気候や広大な農地が根菜類の生産に適していることが要因です。北海道は根菜類を安定的に供給できる重要な地域となっており、出荷量は近年増加している傾向にあります。一方、その他の地域では、作付面積や出荷量が減少する傾向も見受けられます。これは、農業従事者の高齢化や後継者不足、そして農地の転用などの影響を受けているためです。しかし、北海道はその規模と生産効率を活かし、安定した生産が続いています。根菜類の出荷量は、特に季節ごとの需要の影響を強く受けるため、出荷量は年ごとに変動します。冬場の需要増や特定の市場への供給を意識した生産が行われており、効率的な出荷体制が求められます。全体として、根菜類は北海道を中心に安定的に供給されており、今後も生産性の向上や市場ニーズに応じた対応が重要となるでしょう。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 出荷量) [kt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 986.6 | 865.1 | 333.9 | 318.2 | 218.3 | 140.2 | 134.5 | 121.4 | 97.9 | 83.2 |

| 2021 | 1033 | 152.9 | 136.9 | 134.8 | 104.2 | 82.9 | ||||

| 2020 | 1035 | 153.5 | 137.7 | 138.3 | 105.3 | 78.1 | ||||

| 2019 | 1073 | 157.6 | 132.6 | 152.4 | 110.8 | 85.3 | ||||

| 2018 | 1089 | 158.9 | 140.2 | 146.8 | 110.7 | 86.6 | ||||

| 2017 | 1087 | 163.8 | 130.7 | 161.4 | 116 | 85.5 | ||||

| 2016 | 1105 | 968.3 | 366.2 | 345.6 | 251.2 | 161.9 | 141.2 | 137.1 | 114.6 | 87.5 |

| 2015 | 1161 | 371.1 | 352.4 | 266.1 | 167.2 | 142.3 | 164.9 | 120.4 | 85.8 | |

| 2014 | 1170 | 376.1 | 356.2 | 274.9 | 159.3 | 144.8 | 161.2 | 112.2 | 87.3 | |

| 2013 | 1172 | 1016 | 380.5 | 358.5 | 282.7 | 158.2 | 143.8 | 155.9 | 111.9 | 91.9 |

| 2012 | 1168 | 1011 | 375.1 | 352.9 | 278.4 | 155.5 | 140.5 | 158.2 | 106.8 | 92 |

| 2011 | 1180 | 1026 | 384.9 | 363.2 | 277.9 | 163.9 | 147.5 | 154.6 | 118.4 | 88.3 |

| 2010 | 1175 | 1026 | 387.3 | 365.1 | 277.3 | 162.8 | 147.5 | 148.4 | 112.5 | 83.2 |

| 2009 | 1250 | 1095 | 410 | 387.5 | 281.8 | 185.8 | 156 | 155.4 | 128.1 | 88.3 |

| 2008 | 1250 | 1088 | 414.5 | 388.9 | 270.9 | 184.3 | 158.9 | 161.9 | 126.9 | 82.8 |

| 2007 | 1258 | 1102 | 415 | 387.9 | 266.2 | 195.1 | 157.6 | 155.9 | 136.3 | 77.2 |

| 2006 | 1264 | 1106 | 409.5 | 383.4 | 265.8 | 194.7 | 153.9 | 158.1 | 134.2 | 74.2 |

| 2005 | 1248 | 150.5 | 164.6 | 120.5 | 74.1 | |||||

| 2004 | 1241 | 1073 | 410.4 | 386.9 | 265.6 | 179 | 153 | 168.3 | 115.9 | 72.8 |

| 2003 | 1334 | 1152 | 402.6 | 284.4 | 188.8 | 154.9 | 182.4 | 120.5 | 78.3 | |

| 2002 | 1361 | 1188 | 400 | 303.2 | 198 | 153.8 | 173 | 128.8 | 81.6 | |

| 2001 | 1413 | 1236 | 424.5 | 307.1 | 201.4 | 162.3 | 177.3 | 125.7 | 83.2 | |

| 2000 | 1419 | 1243 | 428.9 | 305.8 | 198.6 | 162.9 | 176.1 | 123.9 | 88.3 | |

| 1999 | 1466 | 1289 | 437.1 | 325.5 | 204.7 | 166.3 | 177.1 | 123.2 | 101.5 | |

| 1998 | 1434 | 1251 | 433.9 | 322.3 | 193.8 | 154.2 | 183.2 | 112.1 | 100.1 | |

| 1997 | 1487 | 1313 | 435.4 | 327.2 | 206.9 | 154.9 | 173.8 | 114.4 | 107 | |

| 1996 | 1592 | 1404 | 462.3 | 359.5 | 212.9 | 161.6 | 187.5 | 115.9 | 110.4 | |

| 1995 | 1609 | 1410 | 466.1 | 359.8 | 208.3 | 165 | 198.7 | 111.4 | 110.2 | |

| 1994 | 1610 | 1412 | 473.8 | 359.8 | 197.5 | 164.4 | 197.8 | 99.1 | 110.9 | |

| 1993 | 1660 | 1451 | 491.8 | 353.7 | 216.1 | 164.2 | 208.6 | 103.8 | 117.7 | |

| 1992 | 1744 | 1555 | 506.9 | 400.1 | 217.4 | 160 | 189.5 | 94.2 | 137.2 | |

| 1991 | 1722 | 1527 | 488.6 | 391.7 | 218.7 | 150.8 | 194.3 | 92.4 | 137.6 | |

| 1990 | 1721 | 1545 | 505.8 | 396.8 | 225 | 157.3 | 176.8 | 86.5 | 134.6 | |

| 1989 | 1794 | 1627 | 536.5 | 414.9 | 216.6 | 162.29 | 167.54 | 79.14 | 140.09 | |

| 1988 | 1789 | 1630 | 514.9 | 426.5 | 211.3 | 151.83 | 159.15 | 79.93 | 136.71 | |

| 1987 | 1839 | 1692 | 562.2 | 399.4 | 227.5 | 153.62 | 146.49 | 76.54 | 127.1 | |

| 1986 | 1929 | 1778 | 560.4 | 430.9 | 237.6 | 153.18 | 151.13 | 79.13 | 135.71 | |

| 1985 | 1856 | 1719 | 550.4 | 419.5 | 224.8 | 151.16 | 136.09 | 74.44 | 138.04 | |

| 1984 | 1902 | 1766 | 541.8 | 416.4 | 232.5 | 136.51 | 135.7 | 79.07 | 146.3 | |

| 1983 | 1826 | 1687 | 511 | 362.2 | 235.7 | 129.5 | 138.7 | 81.17 | 112.42 | |

| 1982 | 1938 | 130.41 | 142.02 | 86.39 | 118.18 | |||||

| 1981 | 1917 | 130.08 | 121.13 | 73.22 | 134.64 | |||||

| 1980 | 1917 | 132.31 | 142.24 | 66.27 | 118.34 | |||||

| 1979 | 1790 | 108.98 | 149.47 | 65.71 | 95.1 | |||||

| 1978 | 1873 | 112.82 | 142.17 | 61.53 | 90.86 | |||||

| 1977 | 1898 | 122.1 | 147.4 | 66.28 | 92.74 | |||||

| 1976 | 1836 | 117.83 | 158.29 | 55.5 | 73.52 | |||||

| 1975 | 1701 | 107.26 | 154.96 | 45.76 | 64.11 | |||||

| 1974 | 1795 | 126.47 | 161.56 | 47.07 | 60.03 | |||||

| 1973 | 1738 | 119.28 | 153.44 | 40.24 | 53.46 | |||||

コメント