概要

日本における畑作経営の現状は、経営主の高齢化と農業固定資産の高額化が顕著な特徴として挙げられます。2022年のデータによれば、特に1.0ha未満の経営主の平均年齢が最高で70.3歳に達しています。この高齢化は、後継者問題や農業の持続可能性に直結しており、経営継承の課題を浮き彫りにしています。一方で、農業固定資産額の増加は、設備の近代化や効率化の進展を反映していますが、その一方で資金調達や運営コストの増加も懸念されます。また、専従者給与のデータも注目される点であり、少子高齢化の影響が雇用環境にも及んでいることがうかがえます。経営主の高齢化と農業資産の高額化は、今後の畑作経営においての課題として、若手農業者の育成や技術革新の促進が求められる状況です。

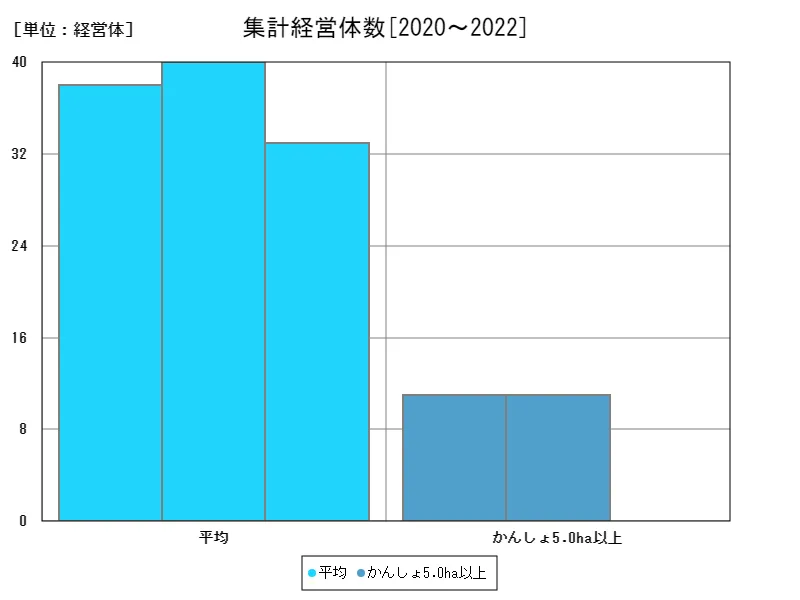

集計経営体数

日本における畑作経営は近年、経営主の高齢化が深刻な課題として浮き彫りになっています。特に畑作1.0ha未満の経営主の平均年齢が、2021年には70.4歳という記録的な高齢化を達成しました。この高齢化の背景には、後継者不足や若年層の農業への参入の困難さがあります。経営主の高齢化が進む一方で、経営規模の縮小も見られ、畑作1.0ha未満が全体の99.9%を占める状況が現在の特徴です。これは、家族経営や副業としての農業が主流であり、大規模な経営体ではないことを示しています。経営主の高齢化が及ぼす影響は多岐にわたります。例えば、技術革新や持続可能な農業の推進が後退する可能性があり、地域農業の衰退や食料自給率の低下にも繋がる恐れがあります。また、高齢化に伴い農業の労働力不足も深刻化し、生産性の向上や新たな農業政策の必要性が増しています。これに対応するためには、若手農業者の支援や農業の魅力向上が急務です。政策的な措置としては、若手の農業への参入支援策や農業経営の効率化を図るための技術導入支援などが考えられます。さらに、地域間での連携や協力体制の強化も重要です。経営主の平均年齢の高齢化という課題を克服することが、持続可能な農業社会の構築に向けた重要なステップとなります。

全体の最大は平均の40経営体[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ82.5%

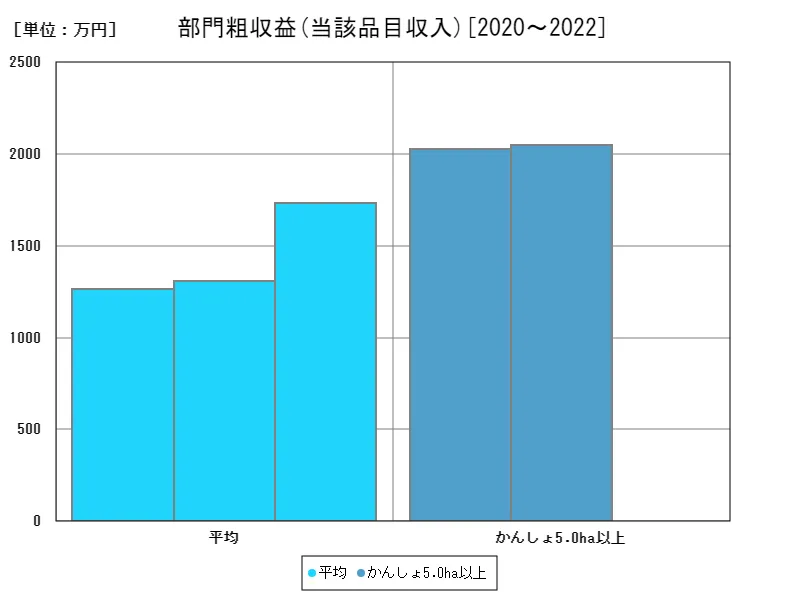

当該品目収入

日本の畑作経営における専従者給与は、経営規模によって大きなばらつきが見られます。2022年のデータによれば、畑作20.0ha以上の経営では632万円という高額な専従者給与が記録されています。一方で、全体平均は249万円であり、経営規模が小さいほど給与額も低い傾向があります。これは、大規模農業経営が技術や生産性の向上により高い収益を上げ、それに見合った給与を支払うことができるためです。専従者給与の合計額が1990万円であることからも、農業経営における人件費の重要性がうかがえます。給与支出は農業経営のコスト構造において大きな部分を占め、これが経営の収益性や持続可能性に影響を与えます。特に専従者の技術力や経験が生産性向上に直結するため、優秀な人材確保と適正な給与設定が求められます。専従者給与のデータは、地域や農業形態によっても異なりますが、全体的には農業労働力の高齢化や減少が背景にあり、賃金の上昇や労働条件の改善が求められる現状があります。また、政策的な観点からは、農業経営の効率化や生産性向上を図るための技術導入支援や教育訓練の充実が重要視されています。経営規模の拡大や技術革新が進む中で、専従者給与の適正な管理と労働環境の改善が、持続可能な農業経営の基盤を築くために不可欠な要素となっています。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2050万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

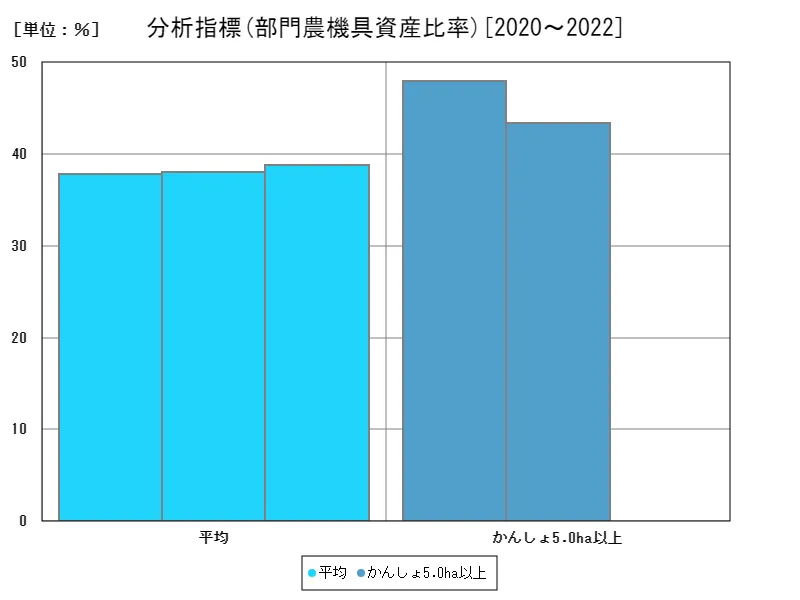

部門農機具資産比率

日本における畑作経営の農業固定資産額は、経営規模によって大きなばらつきが見られます。2021年のデータによれば、畑作20.0ha以上の経営では5560万円という高額な農業固定資産額が記録されています。これは、大規模農業経営が施設や機械の近代化・大型化を進め、それに伴う資本投資を行っているためです。一方で、全体平均はこの最大値に比べて低く、経営規模が小さい場合は固定資産額もそれに応じて低くなる傾向があります。農業固定資産額の増加は、農業の技術革新や効率化の推進によるものであり、例えば自動化機器や施設の改良がこれに該当します。これにより、生産性の向上や作業の効率化が図られる一方で、資本の投下に伴うリスク管理や経営資源の効果的な活用も必要とされます。また、農業固定資産の額が高いことは、経営継承の課題や資金調達の重要性も示唆しています。特に若手農業者の立ち入りが困難な資本集約型の農業形態では、経営の持続性や次世代への引き継ぎが課題となっています。政策的な観点からは、農業固定資産の更新や近代化を支援するための補助金制度や融資政策が検討されており、これが地域農業の発展と持続可能な経営を促進する一翼を担っています。畑作経営における農業固定資産額の増加は、農業の競争力向上や食料供給の安定に寄与する一方で、適切な資源管理と経営戦略の構築が不可欠であることを示しています。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の48%[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ90.4%

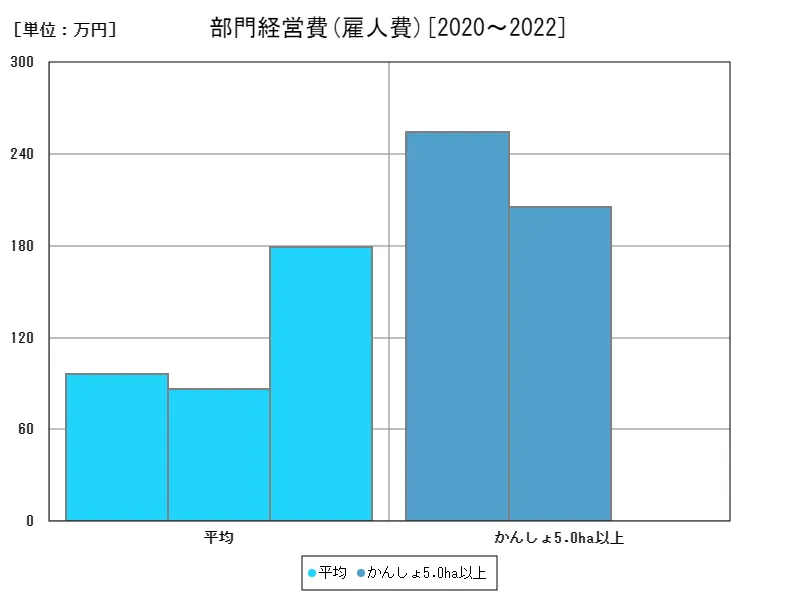

雇人費

日本の畑作経営における事業従事者数は、経営規模によって大きな差異が見られます。特に畑作20.0ha以上の経営では、2020年に17.1人という高い事業従事者数が記録されていますが、これはその後減少し、現在はピーク時の約78.1%にあたる水準です。この傾向は、農業経営の中で大規模化と技術革新が進展し、生産性を向上させるための努力がなされてきたことを示しています。事業従事者数の減少には、自動化や効率化の進展が一因として挙げられます。例えば、農業機械の導入やIT技術の活用により、労働力の需要が変化し、大規模経営でも少人数での運営が可能になったことが影響しています。これにより、人件費や管理コストの削減が可能となり、経営の効率化が進んでいます。一方で、事業従事者数の減少は地域農業の人材不足や労働力の高齢化という課題も浮き彫りにします。特に若手農業者の育成と定着の促進が重要視される中で、教育や支援策の充実が求められています。また、地域ごとに農業の特性や経済状況が異なることから、地域間の支援や協力体制の強化も重要な課題となっています。今後の畑作経営においては、技術革新と持続可能性の両立が求められます。人手不足の解消や経営効率の向上を図るために、政策や技術の進展が進むことが期待されます。これにより、地域農業の発展と安定的な食料供給が確保される一助となるでしょう。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の255万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ80.6%

コメント