概要

日本の農業における作付耕地利用率は、地域によって顕著な違いが見られます。2022年のデータによれば、全国の作付延べ面積は最大で3.95Mhaに達しました。この数値は、日本全体の農業生産力を示す重要な指標であり、農業政策や市場動向の影響を反映しています。特に注目すべきは、佐賀県の耕地利用率と本地利用率です。耕地利用率が134%、本地利用率が141%という数値は、農地が効率的に利用されていることを示しています。これらの数値は、佐賀県が高収益作物や特産品の栽培に注力していることを裏付けており、農業の多様化と専門化が進んでいることが伺えます。過去の傾向として、特定地域の作付面積の増加とともに、耕地の集約化が進み、農業経営の効率化が図られてきました。これにより、農業従事者が減少する中でも生産性を維持・向上させる努力が求められています。今後も、地域の特性を活かした農業の発展が期待されるとともに、持続可能な農業への取り組みが重要な課題となるでしょう。

計(主要データ)

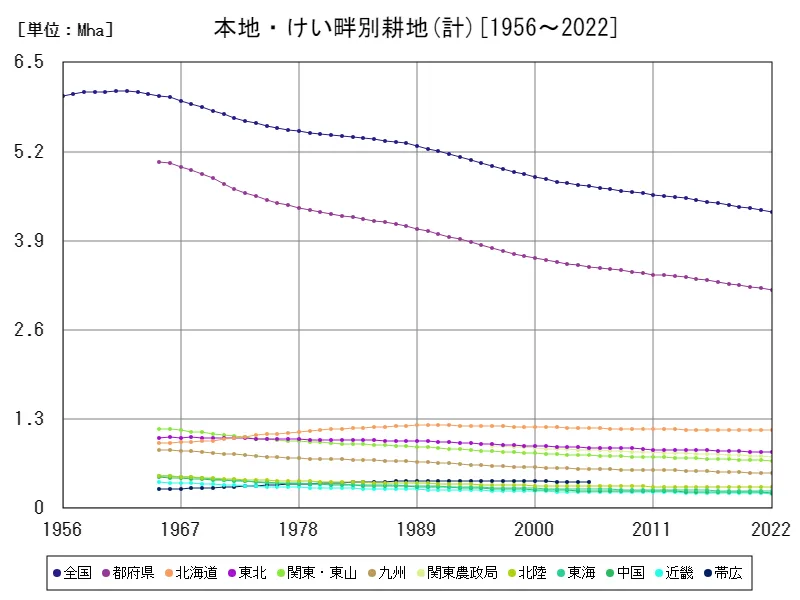

日本の農業における作付延べ面積は、1956年から2022年の期間において大きな変化を遂げてきました。この期間、全国の作付延べ面積は1956年に最大の8.27Mhaを記録しましたが、現在ではピーク時の47.7%にあたる水準にまで減少しています。この減少は、農業従事者の減少や都市化の進展、さらには農地の集約化や効率化といった様々な要因によって引き起こされています。特に、1960年代以降、農業の機械化が進み、農地の効率的な利用が求められるようになりました。これに伴い、規模拡大が進む一方で、小規模農家の経営が厳しくなり、農業からの離脱が進みました。また、都市化による農地転用が進行し、都市周辺の農地が減少する傾向も見られます。近年では、食の安全や地産地消への関心が高まる中で、農業の多様性を維持するための取り組みが重要視されています。特に、地域の特産品や高付加価値作物の栽培が注目され、農業の再生に向けた新たな試みが行われています。これらの動きは、農業の持続可能性を確保するために欠かせない要素となっており、今後の農業政策や地域振興においても重要な課題となるでしょう。

全体の最大は全国の6.09Mha[1961年]で、現在の値はピーク時と比べ71.1%

計(都道府県別)

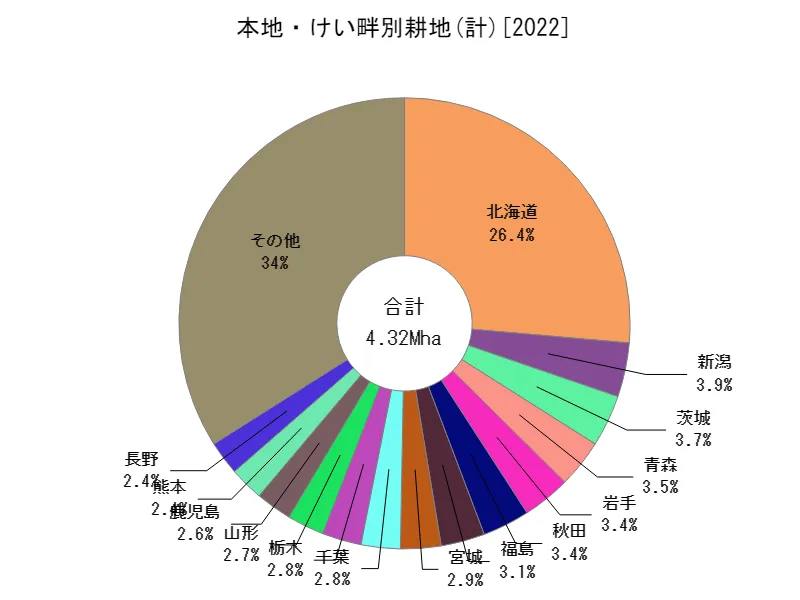

日本の農業における作付延べ面積は、都道府県によって大きな差異が見られ、2022年のデータによれば、最大の作付延べ面積を誇るのは北海道で1.13Mhaに達しています。北海道は広大な農地と多様な気候条件を有し、主に穀物や乳製品、野菜の生産が盛んな地域です。このことが、北海道が日本の農業における中心的な役割を果たす要因となっています。近年、日本全体の農業生産面積は減少傾向にありますが、北海道はその広大な土地を活用し続けており、作付延べ面積の増加を維持しています。これは、農業経営の効率化や、地域特産品のブランド化に向けた取り組みの成果とも言えます。また、北海道は、農業の生産力向上や農業技術の革新を進め、気候変動に適応した生産システムを構築しています。一方で、全国的には高齢化や後継者不足、都市化の影響により、農業を取り巻く環境は厳しさを増しています。これにより、小規模農家の経営が難しくなり、作付面積が減少する地域も存在します。今後は、地域の特性を生かした持続可能な農業の推進や、若手農業者の育成が重要な課題となるでしょう。北海道の成功事例を参考にしつつ、日本全体の農業の再生に向けた取り組みが期待されます。

全体の最大は北海道の1.14Mhaで、平均は92kha、合計は4.32Mha

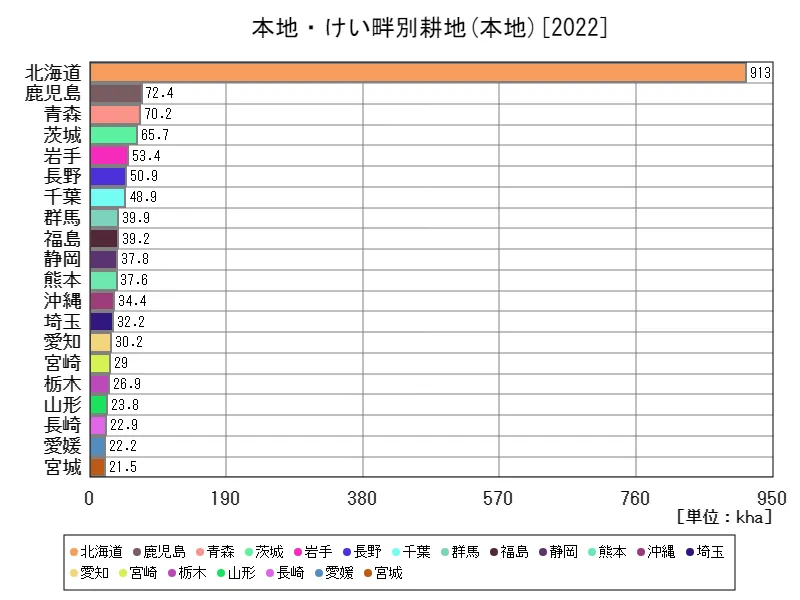

田畑計の畑(本地)

日本の農業における耕地利用率は、2022年のデータに基づいて、地域ごとの特性が顕著に表れています。全国的に見ると、最大の耕地利用率は佐賀県の134%であり、この数値は地域の農業が非常に効率的に行われていることを示しています。平均利用率は88.6%、合計で4160%という結果から、各地域での耕地利用の状況が異なることがわかります。佐賀県の高い耕地利用率は、主に米や野菜の生産において、農業技術の向上や作物の多様化が進んでいることに起因しています。また、農地の集約化が進んでおり、大規模経営が農業の生産性を高めています。一方で、全国平均が88.6%ということは、まだ多くの地域で農地の有効活用が十分にされていないことを示唆しています。近年、農業従事者の高齢化や後継者不足が問題視されていますが、地域特性を活かした農業の振興が重要な課題となります。持続可能な農業の推進や、地域資源を活用した新たなビジネスモデルの構築が求められており、特に地方の若手農業者への支援が重要です。これにより、農業の効率化と地域の活性化が期待され、今後の農業の発展に繋がるでしょう。

全体の最大は北海道の913kha[2022年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

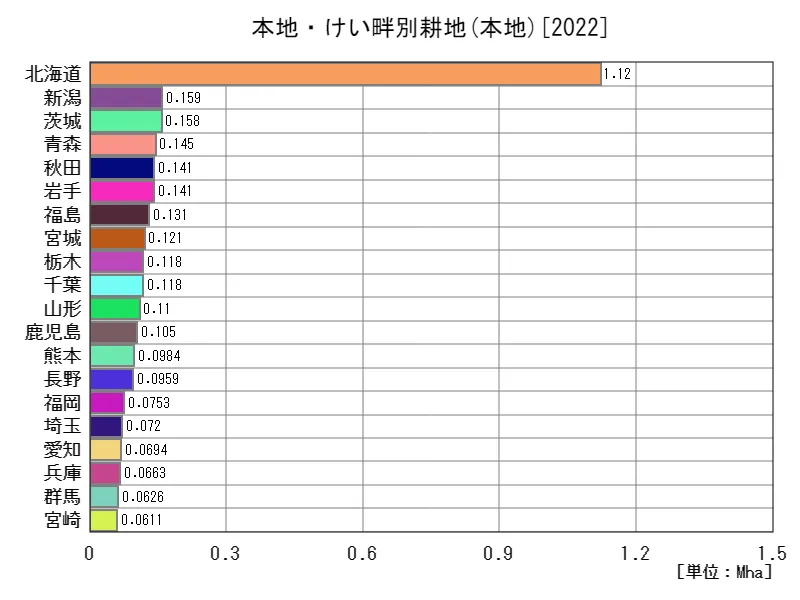

田畑計の本地

日本の農業における本地利用率は、地域ごとの農業の効率性を示す重要な指標です。2022年のデータによれば、最大の本地利用率を記録したのは佐賀県で141%に達しています。この高い数値は、佐賀県が地元特産品の生産に力を入れ、農業の効率化を進めていることを反映しています。特に、米や野菜、果物の生産において、地域の特性を活かした多様な作物が栽培されているため、土地が効果的に利用されています。本地利用率が高いことは、農業経営において、地元消費や外部市場への出荷を意識した生産体制が整っていることを示しています。これにより、佐賀県は農産物のブランド化を進め、地産地消を促進することで地域経済の活性化にも寄与しています。さらに、農業のデジタル化や新しい栽培技術の導入も進んでおり、農業生産性の向上に繋がっています。一方、全国的には、特定の地域で高い本地利用率が見られる一方で、他の地域では低い数値が見受けられます。これは、農業従事者の減少や高齢化、都市化による農地の減少など、さまざまな要因が絡んでいるためです。今後は、持続可能な農業の推進や地域資源の最大限の活用が求められ、農業の再生と地域振興に向けた取り組みが一層重要となるでしょう。

全体の最大は北海道の1.12Mhaで、平均は88.4kha、合計は4.15Mha

コメント