概要

日本の農業における切り花類、特に宿根かすみそうに注目が集まっています。2022年のデータによれば、全国の出荷量は4580万本に達し、作付面積は195ヘクタールでした。これは近年の傾向を示すものであり、切り花の需要が高まっていることを示唆しています。特に宿根かすみそうは、その美しい花姿と長期間の花持ちから人気を集めています。また、この作物の生産は効率的であり、比較的少ない面積で大量の花を生産することが可能です。これは農家にとって魅力的な特徴となっています。さらに、日本の切り花市場は国内需要だけでなく、輸出市場でも競争力を持っており、その成長が期待されています。このように、宿根かすみそうの生産は日本の農業における重要な分野の一つとして位置付けられており、今後も需要の拡大や技術革新による生産性の向上が期待されます。

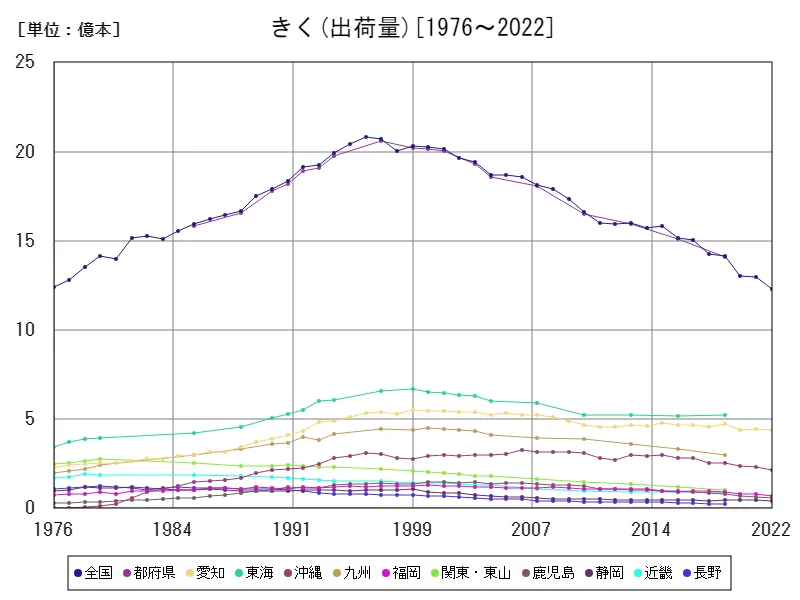

きくの出荷量(主要データ)

日本の農業における切り花類、特に宿根かすみそうの出荷量は、1990年から2022年までのデータを見ると、変化がみられます。1992年には全国の出荷量が1.19億本とピークに達しましたが、その後は減少傾向が続き、2022年にはピーク時の約38.6%まで減少しました。この減少には複数の要因が関与しています。一つには、都市化やライフスタイルの変化による需要の減少が挙げられます。都市部では住宅や商業施設の拡大が進み、庭園や庭のスペースが減少しているため、切り花の需要が減少している可能性があります。また、国際競争の激化や輸入切り花の増加も影響しているかもしれません。さらに、農業の労働力不足や高齢化も生産量に影響を与えているかもしれません。一方で、近年では環境への配慮や農業の持続可能性への関心が高まっており、そのようなトレンドに合致した農法や生産方法の採用により、将来的には需要の回復や増加が期待されるかもしれません。このように、宿根かすみそうの出荷量の減少には複数の要因が絡み合っており、今後の展望には慎重な分析と対策が求められるでしょう。

全体の最大は全国の20.8億本[1996年]で、現在の値はピーク時と比べ59%

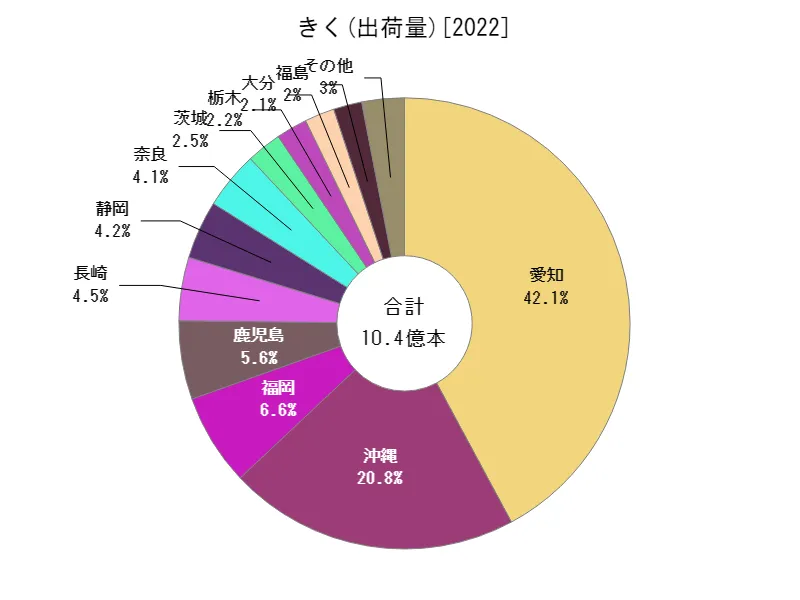

きくの出荷量(都道府県別)

日本の農業における切り花類の出荷量は、最新の2022年のデータによれば、都道府県別に見ると熊本が全体の最大となる1780万本を記録しました。これは注目すべきトレンドであり、熊本が切り花の生産地として際立っていることを示しています。熊本は気候条件や土壌に恵まれており、切り花の栽培に適した環境が整っていることが一因として考えられます。また、農家の技術や経験の蓄積も生産量向上に寄与しています。一方で、他の都道府県でも切り花の生産は盛んであり、各地域がそれぞれ特色ある花を栽培しています。例えば、北海道や富山などの涼しい地域では、ユリやアジサイなどの花が生産されています。一方、暖かい地域ではバラや菊などが栽培されています。このように、日本各地域での気候や土壌条件に応じた多様な切り花の生産が行われており、地域ごとの特色が強調されています。最新のデータを踏まえると、熊本を含む各地域での切り花生産が活発に行われており、需要に対応する多様な品種が供給されていることが分かります。

全体の最大は愛知の4.38億本で、平均は7990万本、合計は10.4億本

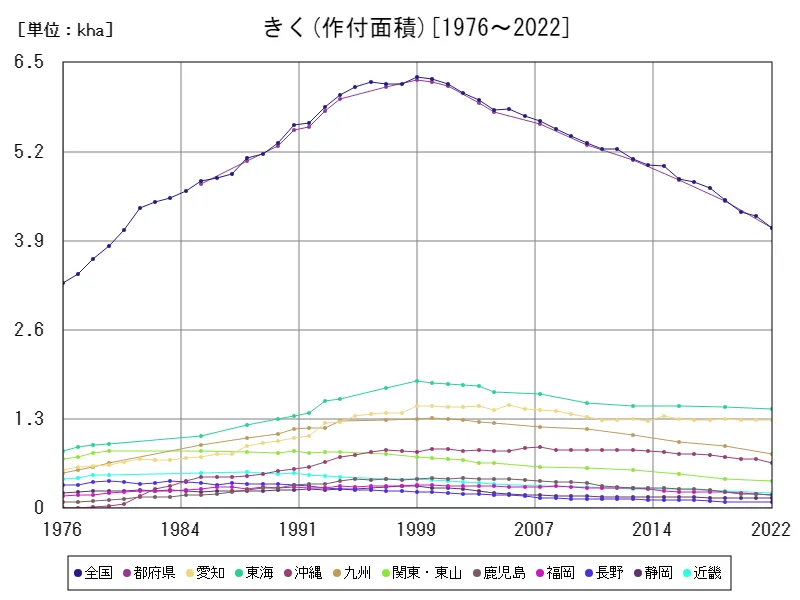

きくの作付面積(主要データ)

1990年から2022年までのデータによれば、日本の農業における宿根かすみそうの作付面積は変動が見られます。1992年に全国の作付面積が571ヘクタールとピークに達しましたが、その後は減少傾向が続き、2022年にはピーク時の34.2%まで減少しました。この減少には複数の要因が関与しています。一つには、農業の多様化や市場の変化による需要の変化が挙げられます。1990年代以降、日本の社会やライフスタイルが変化し、花の需要が減少した可能性があります。また、他の作物への需要の増加や、農業の機械化や効率化により、宿根かすみそうの栽培が減少した可能性も考えられます。さらに、農業政策や市場環境の変化も作付面積に影響を与えている可能性があります。一方で、近年では環境への配慮や持続可能性への関心が高まっており、宿根かすみそうのような自然環境にやさしい作物への需要が再び高まる可能性もあります。また、地域ごとに異なる需要や地域資源の活用により、特定の地域での宿根かすみそうの栽培が盛んに行われる可能性もあります。このように、宿根かすみそうの作付面積の減少には複数の要因が絡み合っており、今後の農業政策や市場動向にも注目が必要です。

全体の最大は全国の6.28kha[1999年]で、現在の値はピーク時と比べ65.2%

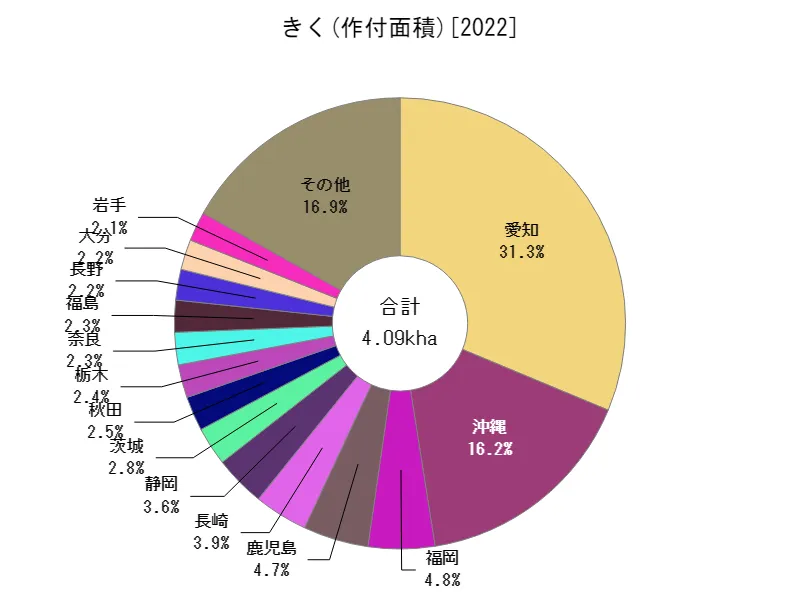

きくの作付面積(都道府県別)

日本の農業における切り花類の作付面積は、最新の2022年のデータによれば、都道府県別に見ると熊本が全体の最大となる75.8ヘクタールを記録しました。これは注目すべきトレンドであり、熊本が切り花の栽培地として際立っていることを示しています。熊本は気候条件や土壌に恵まれており、切り花の栽培に適した環境が整っていることが一因として考えられます。また、農家の技術や経験の蓄積も作付面積向上に寄与しています。一方で、他の都道府県でも切り花の栽培は行われており、各地域がそれぞれの特色を持った花を生産しています。北海道や富山などの涼しい地域では、ユリやアジサイなどが栽培されています。一方、暖かい地域ではバラや菊などが栽培されており、地域ごとに需要や栽培環境に合わせた作物が栽培されています。最新のデータを踏まえると、熊本を含む各地域での切り花の栽培が盛んであり、需要に対応する多様な品種が供給されていることが分かります。今後も環境への配慮や需要の変化に対応しつつ、切り花の生産地としての役割がさらに拡大していく可能性があります。

全体の最大は愛知の1.28khaで、平均は87.1ha、合計は4.09kha

主要データ

| 切り花類(きく, 出荷量, 計) [億本] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 東海 | 愛知 | 九州 | 沖縄 | 関東・東山 | 福岡 | 東北 | 近畿 | |

| 2022 | 12.27 | 4.38 | 2.17 | 0.68 | ||||||

| 2021 | 12.98 | 4.47 | 2.34 | 0.78 | ||||||

| 2020 | 13 | 4.41 | 2.35 | 0.8 | ||||||

| 2019 | 14.12 | 14.07 | 5.24 | 4.73 | 3 | 2.53 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |

| 2018 | 14.24 | 4.53 | 2.56 | 0.96 | ||||||

| 2017 | 15.04 | 4.64 | 2.84 | 0.97 | ||||||

| 2016 | 15.14 | 15.1 | 5.2 | 4.67 | 3.3 | 2.8 | 1.22 | 0.93 | 0.99 | 0.9 |

| 2015 | 15.81 | 4.81 | 3 | 1 | ||||||

| 2014 | 15.73 | 4.6 | 2.91 | 1.07 | ||||||

| 2013 | 15.99 | 15.92 | 5.22 | 4.66 | 3.6 | 3.01 | 1.37 | 1.07 | 1.03 | 0.9 |

| 2012 | 15.95 | 4.59 | 2.73 | 1.07 | ||||||

| 2011 | 15.97 | 4.53 | 2.83 | 1.05 | ||||||

| 2010 | 16.6 | 16.52 | 5.25 | 4.65 | 3.88 | 3.08 | 1.45 | 1.08 | 1.02 | 0.98 |

| 2009 | 17.31 | 4.92 | 3.14 | 1.13 | ||||||

| 2008 | 17.92 | 5.14 | 3.15 | 1.19 | ||||||

| 2007 | 18.14 | 18.04 | 5.92 | 5.25 | 3.96 | 3.13 | 1.64 | 1.16 | 1.14 | 1.1 |

| 2006 | 18.57 | 5.24 | 3.24 | 1.12 | ||||||

| 2005 | 18.69 | 5.35 | 3.04 | 1.14 | ||||||

| 2004 | 18.67 | 18.58 | 6.04 | 5.24 | 4.11 | 2.96 | 1.81 | 1.19 | 1.06 | 1.29 |

| 2003 | 19.4 | 19.28 | 6.29 | 5.4 | 4.32 | 3 | 1.83 | 1.21 | 1.04 | 1.33 |

| 2002 | 19.64 | 6.35 | 5.4 | 4.4 | 2.93 | 1.91 | 1.26 | 1.04 | 1.38 | |

| 2001 | 20.16 | 20.05 | 6.48 | 5.47 | 4.46 | 3 | 1.99 | 1.24 | 1.07 | 1.44 |

| 2000 | 20.28 | 20.16 | 6.51 | 5.47 | 4.51 | 2.94 | 2.01 | 1.29 | 1.06 | 1.42 |

| 1999 | 20.31 | 20.2 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 2.77 | 2.1 | 1.27 | 1.01 | 1.44 |

| 1998 | 20.02 | 5.27 | 2.81 | 1.26 | ||||||

| 1997 | 20.68 | 20.57 | 6.58 | 5.38 | 4.42 | 3.07 | 2.23 | 1.26 | 0.97 | 1.51 |

| 1996 | 20.81 | 5.32 | 3.07 | 1.22 | ||||||

| 1995 | 20.4 | 5.1 | 2.95 | 1.23 | ||||||

| 1994 | 19.89 | 19.75 | 6.08 | 4.91 | 4.18 | 2.8 | 2.31 | 1.21 | 0.89 | 1.54 |

| 1993 | 19.26 | 19.1 | 6 | 4.83 | 3.8 | 2.51 | 2.34 | 1.15 | 0.9 | 1.6 |

| 1992 | 19.11 | 18.93 | 5.52 | 4.31 | 4 | 2.25 | 2.38 | 1.17 | 0.89 | 1.66 |

| 1991 | 18.33 | 18.2 | 5.27 | 4.1 | 3.69 | 2.18 | 2.42 | 1.1 | 0.81 | 1.72 |

| 1990 | 17.88 | 17.77 | 5.03 | 3.89 | 3.6 | 2.14 | 2.4 | 1.16 | 0.79 | 1.73 |

| 1989 | 17.48 | 3.71 | 1.97 | 1.19 | ||||||

| 1988 | 16.68 | 16.58 | 4.58 | 3.44 | 3.33 | 1.69 | 2.37 | 1.06 | 0.7 | 1.84 |

| 1987 | 16.45 | 3.17 | 1.59 | 1.14 | ||||||

| 1986 | 16.23 | 3.15 | 1.51 | 1.14 | ||||||

| 1985 | 15.93 | 15.83 | 4.23 | 2.99 | 2.99 | 1.5 | 2.54 | 1.02 | 0.72 | 1.88 |

| 1984 | 15.53 | 2.93 | 1.26 | 1.04 | ||||||

| 1983 | 15.1 | 2.79 | 1.07 | 0.96 | ||||||

| 1982 | 15.28 | 2.77 | 0.94 | 0.97 | ||||||

| 1981 | 15.15 | 2.65 | 0.61 | 0.97 | ||||||

| 1980 | 14 | 2.56 | 0.22 | 0.79 | ||||||

| 1979 | 14.16 | 3.94 | 2.56 | 2.44 | 0.1 | 2.76 | 0.94 | 0.75 | 1.88 | |

| 1978 | 13.55 | 3.88 | 2.49 | 2.2 | 0.06 | 2.63 | 0.78 | 0.56 | 1.93 | |

| 1977 | 12.82 | 3.7 | 2.45 | 2.1 | 0.04 | 2.51 | 0.8 | 0.44 | 1.78 | |

| 1976 | 12.38 | 3.43 | 2.25 | 1.95 | 0.04 | 2.48 | 0.75 | 0.51 | 1.68 | |

コメント