概要

日本の養殖漁業は多岐にわたり、海面漁業では魚類、貝類、海藻類、ほや類などが生産されています。最新の2022年の統計によれば、養殖魚類の生産量は小計で237ktに達しており、これは養殖漁業の中でも最大の部分を占めています。これまでの傾向としては、日本の養殖漁業は技術革新や持続可能な管理の導入により、生産量が着実に増加してきました。特に、魚類の養殖は需要の高まりに応えて拡大しており、マグロや鯛など高付加価値の魚種も養殖されています。また、貝類や海藻類も日本の伝統的な食文化に根ざした需要があり、それに伴い養殖漁業も盛んに行われています。一方で、環境変動や海洋汚染などの要因により、生産に影響を与えるリスクも存在します。そのため、持続可能な養殖手法の開発や管理体制の強化が今後ますます重要となるでしょう。

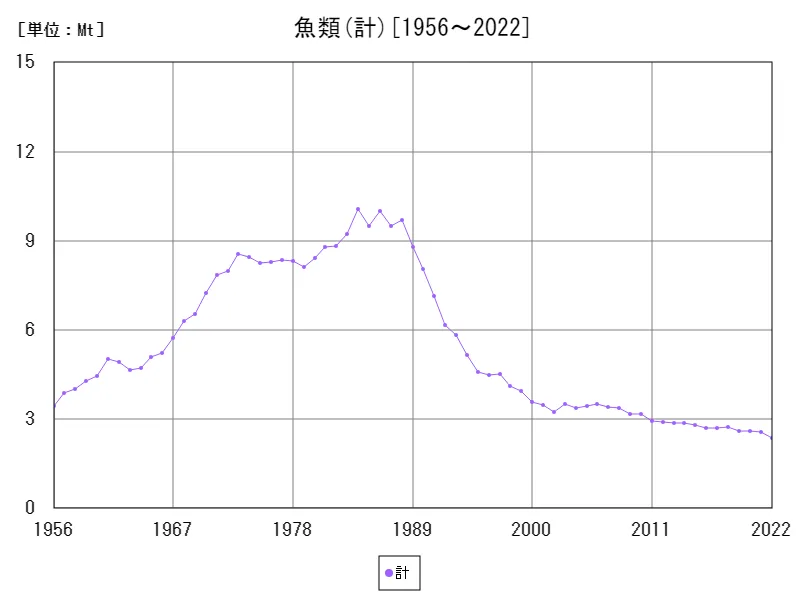

魚類(計)のいか類生産

日本の海面漁業における魚類の漁業生産は、1956年から2022年までの間で様々な変遷を経験してきました。1995年のピーク時には279ktという記録的な生産量を達成しましたが、現在ではそのピーク時に比べて85%にまで減少しています。この減少の背景には、漁業資源の過剰利用や海洋環境の変化、さらには漁業規制の強化などが挙げられます。また、経済や社会の変化により、消費者の食習慣も変化し、それに伴って漁獲対象や需要が変化していることも考えられます。これまでの傾向から、持続可能な漁業管理や資源保護の重要性がますます高まっています。

全体の最大は計の10.1Mt[1984年]で、現在の値はピーク時と比べ23.6%

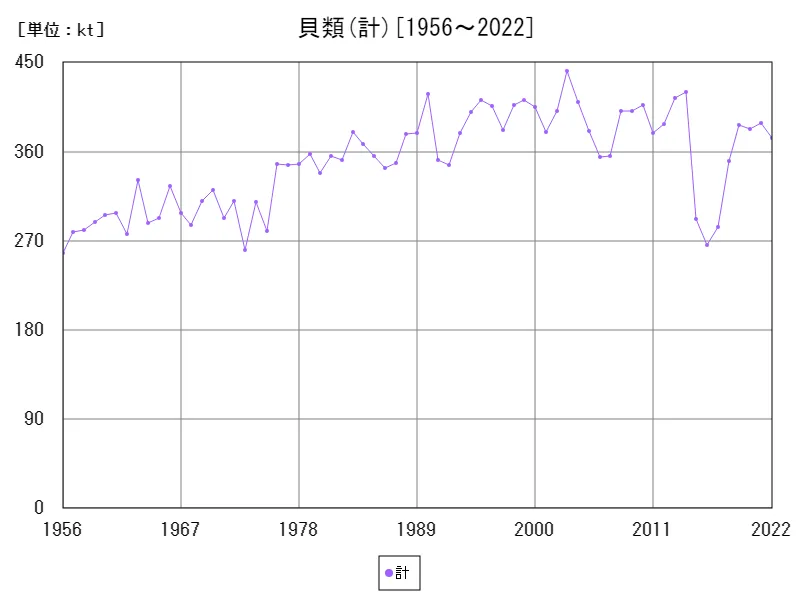

貝類(計)のいか類生産

日本の海面漁業における貝類の漁業生産は、1956年から2022年までの間で変化を経ています。2002年に記録された496ktという記録的な生産量をピークに、現在ではピーク時に比べて68.2%まで減少しています。この減少の背景には、漁業資源の過剰利用や海洋環境の変化、さらには漁獲圧の増加などが挙げられます。特に、貝類の養殖や漁獲においては、過去の過度な漁獲が資源の減少や生息地の破壊を引き起こしている可能性があります。また、消費者の食習慣の変化や、輸入貝類の増加も貝類漁業に影響を与えていると考えられます。これまでの傾向から、持続可能な漁業管理や貝類資源の保護がますます重要になっています。

全体の最大は計の441ktで、平均は441kt、合計は441kt

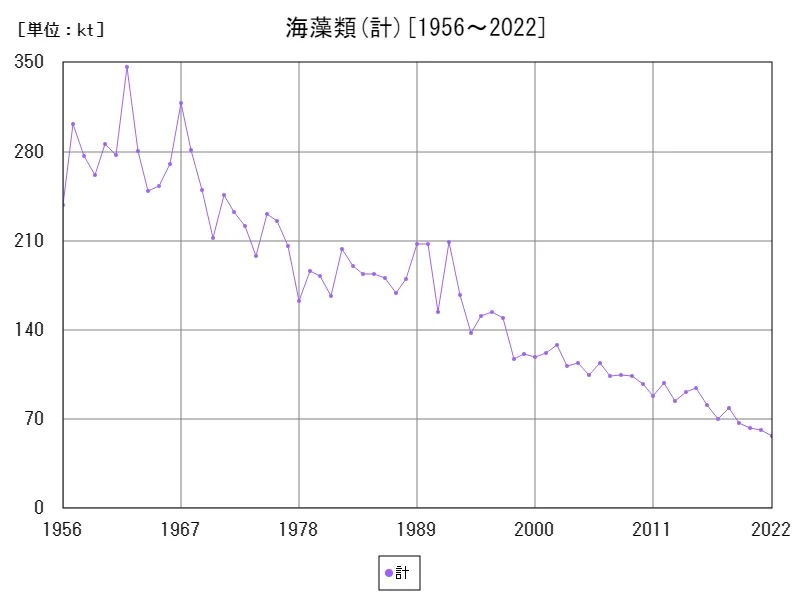

海藻類(計)の漁業生産統計調査生産

日本の海面漁業における海藻類の漁業生産は、1956年から注目されるようになりました。この年の統計では、海藻類の生産量は全体で639ktに達し、平均は256kt、合計は1.28Mtとなっています。これまでの特徴としては、海藻は日本の食文化に深く根ざしており、海藻の需要が安定して高いことが挙げられます。特に、寿司や和食などで使用される海苔や昆布などの海藻は、国内外で広く愛されています。また、近年では健康志向の高まりや、食品産業における海藻の利用拡大により、需要が増加している傾向が見られます。海藻の漁業生産は、日本の海洋資源の有効活用の一環として注目を集め、持続可能な漁業管理や海洋環境保護の取り組みが重要視されています。

全体の最大は計の347kt[1962年]で、現在の値はピーク時と比べ16.4%

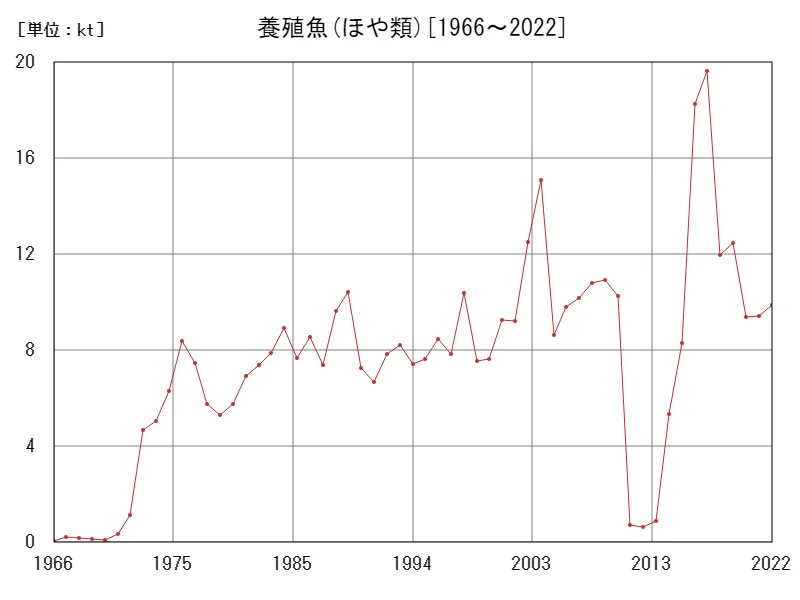

養殖魚(ほや類)の漁業生産統計調査生産

日本の海面漁業におけるほや類の漁業生産は、1966年から2022年までの間で様々な変遷を経験しています。2017年に記録された19.6ktという記録的な生産量をピークに、現在ではピーク時に比べて50.2%まで減少しています。この減少の背景には、ほや類の資源量の減少や生息地の環境変化、さらには漁獲圧の増加などが考えられます。ほや類は、食用や養殖の材料として重要な存在ですが、近年では漁獲圧や環境変動により生産量が減少しています。また、需要側の変化も影響を及ぼしており、食文化の多様化や需要の減退が漁業の動向に影響を与えています。これまでの傾向から、ほや類の持続可能な漁獲や養殖管理が重要視され、資源保護と漁業の将来に向けた取り組みが求められています。

全体の最大はほや類の19.6kt[2017年]で、現在の値はピーク時と比べ50.2%

コメント