概要

日本の肉用牛の畜産統計は、2023年において総頭数が269万頭に達し、これは過去最高を記録しています。飼養戸数や1戸当たりの飼養頭数も増加しており、これは肉用牛産業の拡大を示しています。この成長の背景には、肉用牛の需要増加や生産技術の向上が挙げられます。また、肉用牛の飼養環境や管理方法の改善により、1戸当たりの飼養頭数が増加していると考えられます。このような傾向は、肉用牛産業が安定的な成長を続けていることを示唆しています。

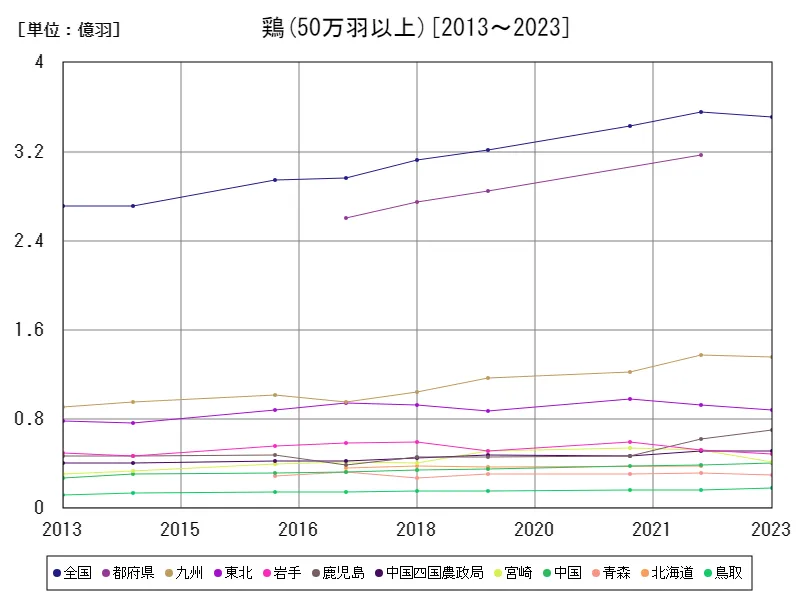

ブロイラー出荷羽数規模別出荷羽数(50万羽以上)

日本の肉用牛の畜産統計を振り返ると、1960年から2023年までの間に様々な特徴が見られます。ピーク時の1994年には全国で297万頭が記録され、その後の減少傾向が見られます。現在の総頭数はピーク時の90.4%であり、これは需要や生産方法の変化、市場の変遷によるものと考えられます。また、近年では健康志向の高まりや環境への配慮から、肉消費の減少や代替プロテインの需要が増加していることも影響している可能性があります。このような状況の中で、肉用牛の畜産業界は持続可能性や効率性の向上に取り組みながら、需要に応えるための調整を行っていると言えます。

全体の最大は全国の3.55億羽[2022年]で、現在の値はピーク時と比べ98.8%

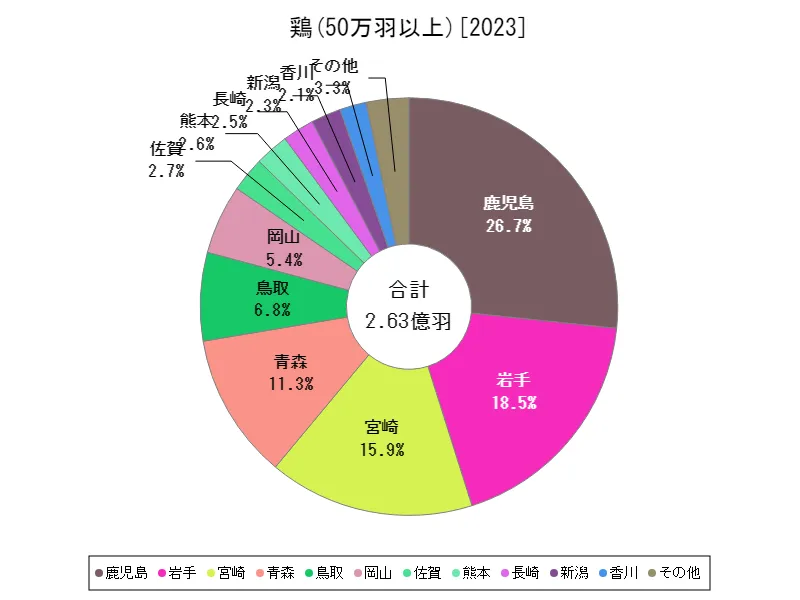

ブロイラー出荷羽数規模別出荷羽数(都道府県、最新年)

日本の肉用牛の畜産統計を2023年のデータから見ると、北海道が全体の最大となる56.6万頭を記録し、ピーク時に達しています。この数字は北海道が肉用牛の生産において主要な地域であることを示しています。北海道は広大な土地と豊富な飼料資源を持ち、牧畜に適した環境が整っています。また、肉用牛の需要が高まる中で、北海道の生産者は生産技術の向上や経営効率の改善に取り組んできたことが考えられます。さらに、北海道の牛肉は品質が高く、消費者からの信頼も厚いため、需要の拡大にも貢献しています。このような状況から、北海道の肉用牛生産は安定し、今後も地域経済や食料自給率に重要な役割を果たすと見込まれます。

全体の最大は鹿児島の7010万羽で、平均は2020万羽、合計は2.63億羽

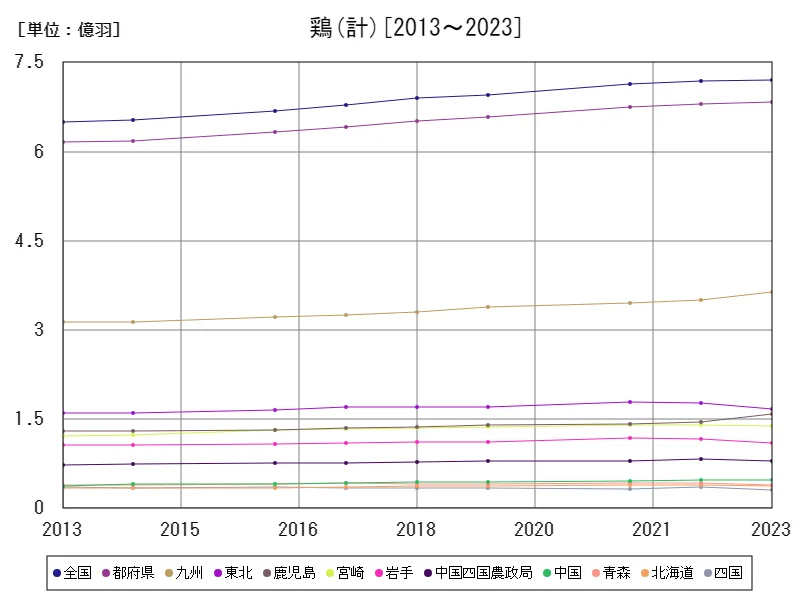

肉用牛の計

日本の肉用牛の畜産統計を振り返ると、1960年において全体の飼養戸数は203万戸で、平均は36.4万戸でした。これは肉用牛が広く分散して飼育されていたことを示しています。地域ごとに畜産が行われ、農家の多くが少数頭を飼育していた時代でした。合計574万戸という数字も、当時の農家の多様性と牛肉の生産規模の小規模さを反映しています。この時代は、自給自足の農業が主流であり、地域ごとに畜産の特性が異なっていました。経済成長と共に都市化が進み、農業の近代化と規模の拡大が進む中で、飼養戸数は変化していきました。

全体の最大は全国の7.21億羽で、現在の値が最大

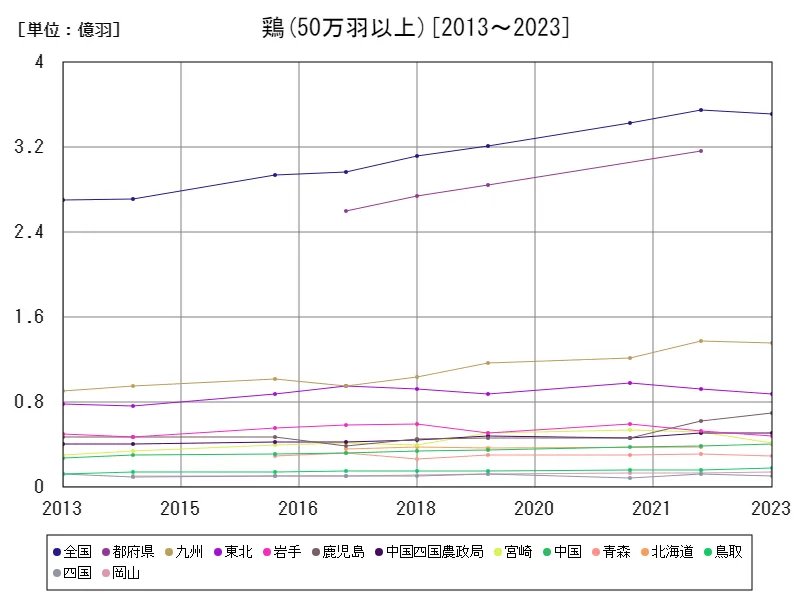

50万羽以上

2022年の日本の農業における鶏の成鶏めす羽数規模別の10万〜499,999羽の統計は注目に値します。全国の飼育数は最大値の6040万羽に達し、これが現在の最高値です。この数字は、中規模の畜産農家が鶏の飼育に力を入れていることを示唆しています。10万〜499,999羽の規模は、大規模と比較して比較的小規模ながら、重要な市場シェアを持っています。この規模の飼育農家は、地域の需要に応じて柔軟に生産量を調整できるため、地域経済において重要な役割を果たしています。また、この規模の農家は、持続可能な農業実践や衛生基準の遵守など、生産性と品質の両面で努力しています。このような中規模農家の取り組みが、日本の鶏肉や卵の供給安定性と品質向上に貢献しています。今後も、中規模農家の成長と支援が、日本の農業の持続可能性と発展に不可欠であると考えられます。

全体の最大は全国の3.55億羽[2022年]で、現在の値はピーク時と比べ98.8%

コメント