概要

日本の経営における地代・利子の支払いは重要な費用項目であり、特に農業では耕作に必要な土地や資金の調達が影響を与えます。2022年のデータによると、さとうきびの最大耕種支払地代は6660円であり、これは作物の生産コストに大きな影響を与えています。また、地代算入生産費や自己資本利子、自作地地代も含めると、それぞれが経営計画において重要な要素です。これらの支出は過去数年間での傾向を考えると、農業経営者にとっての課題となっており、特に天候や市場価格の変動に敏感です。経営者はこれらのコストを最小限に抑えつつ、持続可能な生産を目指す必要があります。

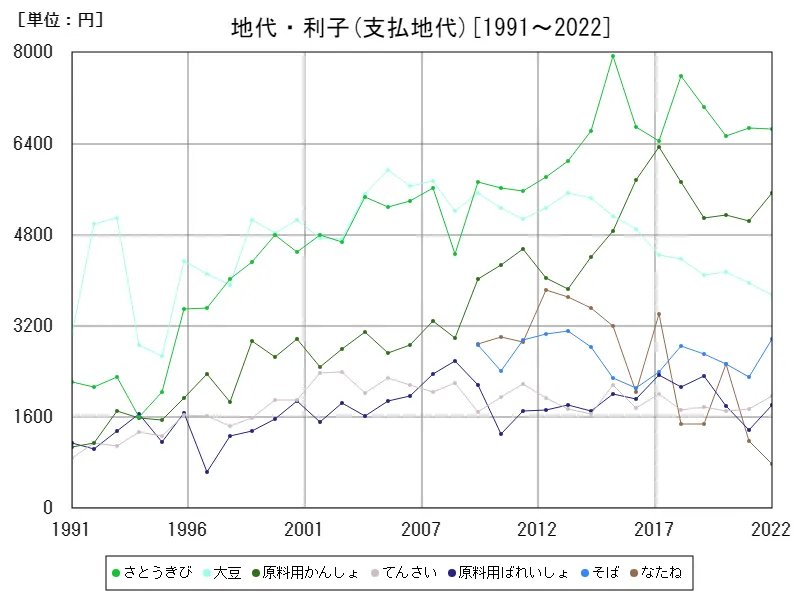

地代・利子(支払地代)

日本における農業における穀物類の地代・利子支出は、1991年から2022年までのデータを基に考えると、変動が大きいことがわかります。特に2015年のさとうきびの地代が最大の7930円を記録し、その後はピーク時の84%にまで減少しています。この減少は、農業経営におけるコスト管理の重要性が増していることを示唆しています。経済状況や農業政策の変化が地代・利子に影響を与え、穀物の生産者はこれらのコストを最適化しようと努力しています。また、地代・利子の変動は農業経営の安定性に影響を及ぼし、耕作地の利用や生産計画にも影響を与えています。このような状況下で、持続可能な農業経営を目指すためには、コスト削減や効率化が不可欠です。

全体の最大はさとうきびの7930円[2015年]で、現在の値はピーク時と比べ84%

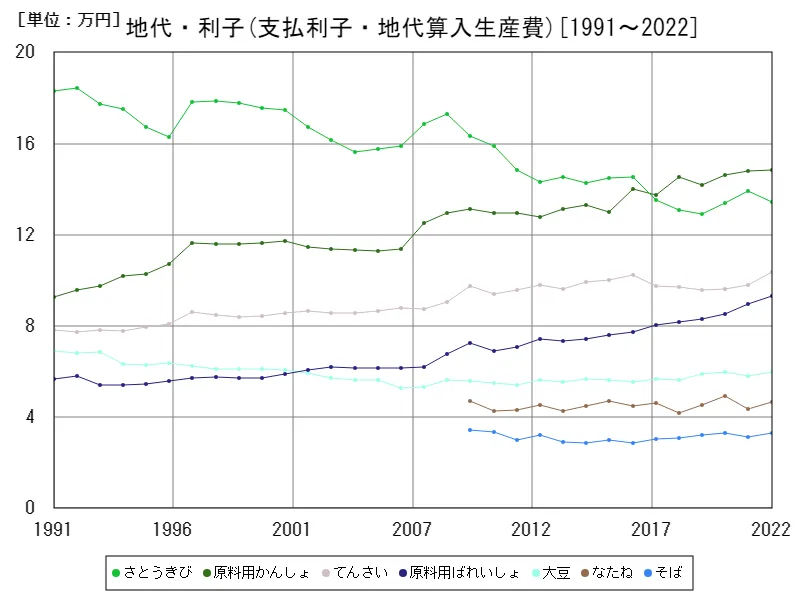

地代・利子(支払利子・地代算入生産費)

日本における農業の穀物類の支払利子・地代算入生産費に関する地代・利子支出は、1991年から2022年までのデータを見ると、変動が大きいことがわかります。特に1992年にさとうきびの地代が18.4万円というピークを記録し、その後はピーク時の72.9%にまで減少しています。これは、農業経営者が地代や利子の支出を抑える努力をしていることを示しています。経済状況や農業政策の変化、また天候や市場価格の影響も地代・利子に影響を与え、穀物の生産者はこれらのコストの変動に対応する必要があります。近年では、持続可能な農業経営の観点から、効率的な生産技術の導入やコスト管理が注目されています。地代・利子支出の減少は、農業経営の安定性向上に寄与し、経営計画の立案において重要な要素となっています。今後も地代・利子の動向を見極めながら、農業の持続可能性を追求するための施策が求められています。

全体の最大はさとうきびの18.4万円で、平均は10.4万円、合計は61.9万円

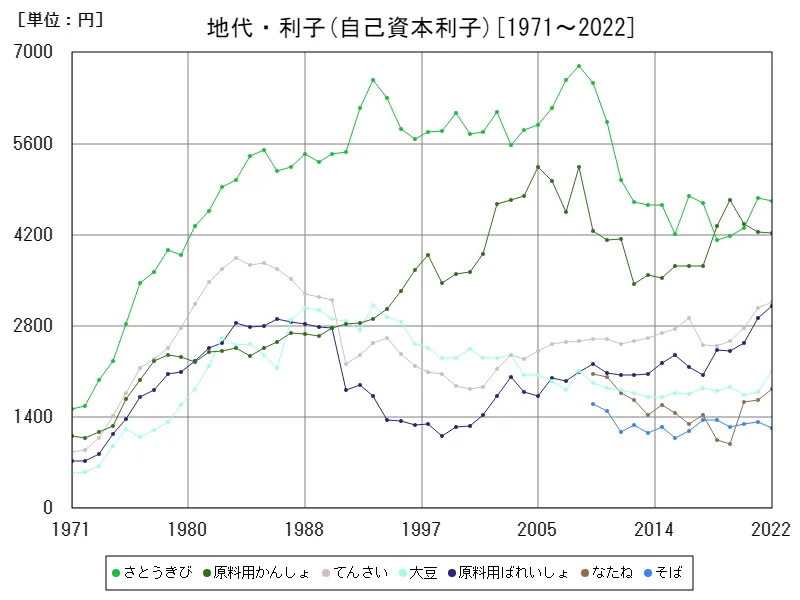

地代・利子(自己資本利子)

日本における穀物類の自己資本利子の地代・利子支出について、1971年のデータを基に考察すると、さとうきびが最大の6800円であり、平均は3760円、合計は2.12万円となっています。これは、農業経営における自己資本を活用した場合の利子負担を示しており、農業者が資金調達の際にどれだけのコストを負担しているかがわかります。

自己資本利子の支出は、経済状況や金利の変動に敏感であり、それが農業経営の利益率に直接影響を与える要因となっています。特に資本を投入して生産する場合、その利子負担は生産コストの一部として考慮され、収益性を左右します。農業経営者は、これらの費用を最小限に抑えつつ、効果的な資本運用を追求しています。

過去から現在に至るまでの傾向としては、農業の近代化や技術革新により、資本投入が増加する一方で、効率的な経営と資金管理がより重要視されるようになっています。また、農業政策の変化や市場の競争力も自己資本利子に影響を及ぼし、農業経営者は環境に応じた資金計画を策定しています。

将来的には、持続可能な農業経営を目指すために、より効率的な資本運用やリスク管理が求められるでしょう。このような取り組みが、農業の収益性と安定性の向上に寄与することが期待されます。

全体の最大はさとうきびの6800円[2008年]で、現在の値はピーク時と比べ69.5%

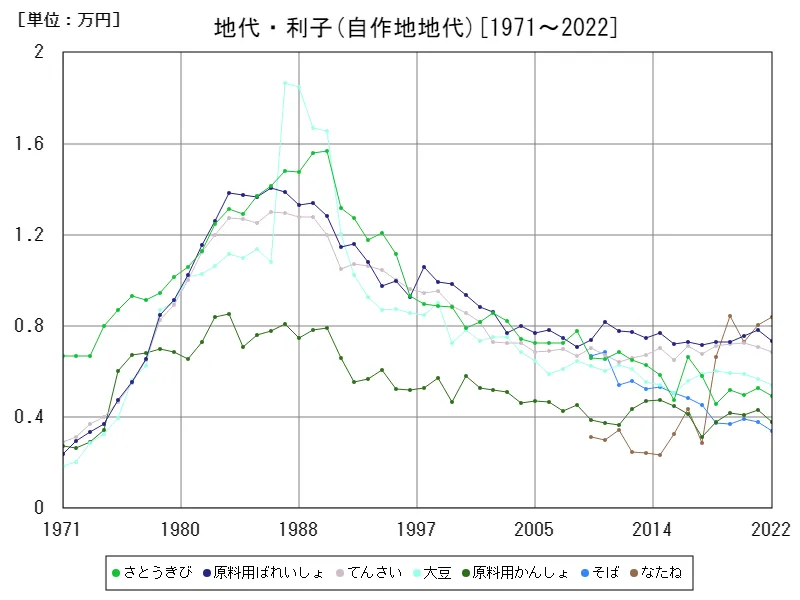

地代・利子(自作地地代)

日本の農業における10a当たりの自作地地代について、1971年から2022年までのデータを考察すると、大豆が1987年に1.86万円という最大の地代を記録し、その後はピーク時の29.1%にまで減少しています。これは農業経営における土地利用の費用を示しており、農業者が自家用の土地を利用する際のコスト負担を反映しています。

自作地地代の変動は農業経営において重要であり、経済状況や市場価格の変動、農業政策の影響を受けています。特に近年では、効率的な土地利用と生産コストの最適化が求められ、農業者は地代を含めた総合的な経営計画を策定する必要があります。技術革新や持続可能な農業の推進が進む中で、土地の生産性向上とコスト削減が重要な課題となっています。

また、自作地地代の低下は、農業経営の安定性向上に寄与する一方で、土地の保全や適切な利用を促進する役割も担っています。農業政策の効果や地域間の差異も考慮しつつ、将来の農業の発展と地域経済の活性化に向けた支援策が必要です。

総じて、自作地地代の特徴としては、経済的な変動に敏感でありながら、持続可能な土地利用と農業経営の効率化を目指す取り組みが重要であることが示されています。

全体の最大は大豆の1.86万円[1987年]で、現在の値はピーク時と比べ29.1%

コメント