概要

近年の日本の農業において、水稲生産量と豆類生産量は重要な指標となっています。2022年のデータによると、水稲の生産量は最大で138トンに達し、水田作の作付面積は50.0ヘクタール以上とされています。水稲は日本の主食であり、国民の食生活に欠かせない存在ですが、少子高齢化や農業従事者の減少により、作付面積は減少傾向にあります。それでも、地域の特性を生かした生産方法や新技術の導入により、効率的な生産が進んでいます。一方、豆類生産量も注目されています。豆類は栄養価が高く、健康志向の高まりに伴い需要が増加しています。特に大豆は、豆腐や味噌など多くの食品に利用されるため、安定した生産が求められています。豆類生産は、地力の維持や連作障害の軽減にも寄与するため、農業の持続可能性を高める役割も果たしています。麦類は主にパンやうどんなどの原材料として利用されますが、最近は国内自給率の向上を目指す動きが強まっています。全体的に、農業は変化を迎えており、効率化や多様化が進む中で、地域特性を活かした生産がますます重要になっています。これらの傾向を踏まえ、今後も持続可能な農業を目指すことが求められています。

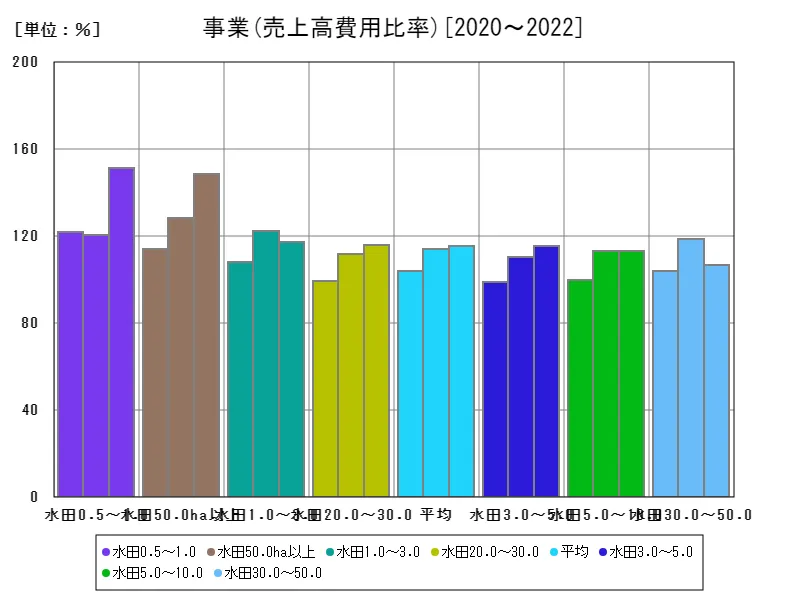

分析指標(事業)(売上高費用比率)

日本の水稲生産は、2019年から2022年にかけて様々な変化を遂げています。特に2019年には、水田作作付面積が50.0ヘクタール以上の地域で189トンという最大の生産量を記録しましたが、以降の数年間で生産量は減少傾向にあります。2022年には、同様の面積における生産量は138トンにまで減少し、ピーク時の72.6%にとどまっています。この減少は、少子高齢化や農業従事者の減少といった社会的要因に起因していると考えられます。また、気候変動の影響も無視できません。異常気象や自然災害が増加する中で、水稲の栽培に適した環境を維持することが難しくなっています。さらに、農業の競争が激化する中で、効率的な生産方法や新しい技術の導入が求められています。これに応じて、地域特性を活かした生産や直販の取り組みが進むことで、農業の魅力を再発見する動きも見られます。一方で、水稲は依然として日本の主食であり、食文化の根幹を成す重要な作物です。生産者は品質の向上や新しい品種の開発に努めており、地域ブランドの確立を目指す努力が続いています。今後も、水稲の持続可能な生産に向けた取り組みが求められています。

全体の最大は水田0.5~1.0の151%で、現在の値が最大

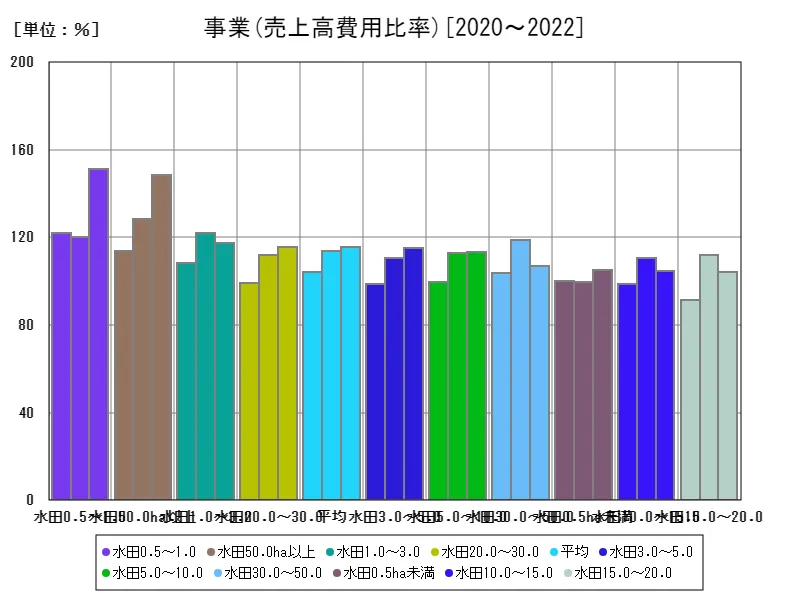

分析指標(事業)(売上高費用比率)

2022年の麦類生産量は、全体で最大88.7トン、平均17.5トン、合計157トンと報告されています。このデータは、水田作作付面積が50.0ヘクタール以上の地域に基づいており、麦類の重要性を示しています。日本では、小麦や大麦などの麦類は、主にパンやうどん、ビールなどの原料として広く利用されていますが、国内自給率の向上が課題となっています。近年、麦類生産の特徴としては、農業の効率化と持続可能性の追求が挙げられます。水稲と比較して、麦類は乾燥地でも栽培が可能であるため、農地の多様な利用が進んでいます。また、気候変動に対する適応策として、耐病性や耐乾燥性のある品種の開発が進められ、品質向上に向けた取り組みも行われています。さらに、麦類の需要が増加する中で、特にパンや麺類の人気が高まっていることから、国内生産の拡大が期待されています。しかし、依然として外国からの輸入に依存している現状があり、農業政策としては、国産小麦のブランド化や地産地消の推進が進められています。農家は、生産コストの削減や新技術の導入に注力し、収益性を向上させるための努力を続けています。今後も麦類生産は、地域の特性を活かしながら、効率的で持続可能な農業を実現するための重要な要素となるでしょう。国内外の需給バランスを考慮しつつ、生産体制の強化が求められています。

全体の最大は水田0.5~1.0の151%で、平均は118%、合計は1300%

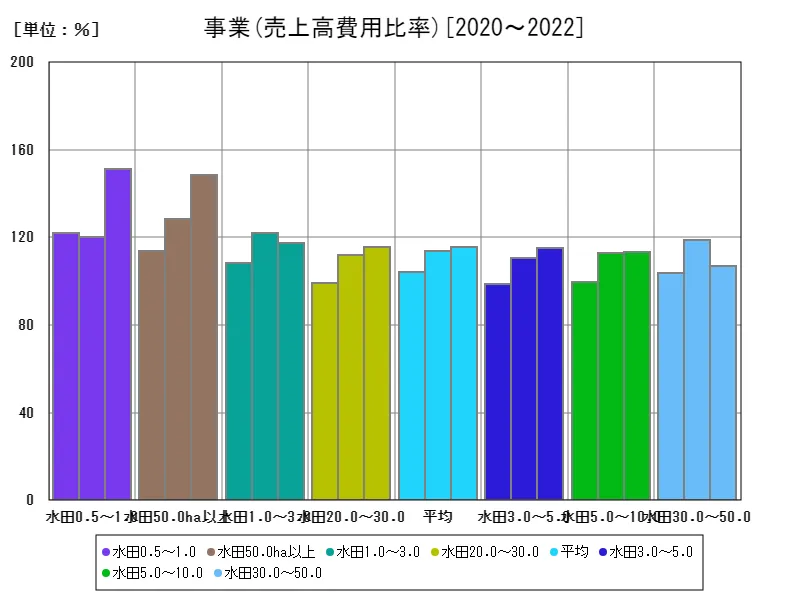

分析指標(事業)(売上高費用比率)

2022年の豆類生産量は、全体で最大25.2トンに達し、これは水田作作付面積が50.0ヘクタール以上の地域において記録された最高値です。この結果は、豆類の重要性が高まっていることを示しており、特に大豆、黒豆、エダマメなどの需要が増加している背景があります。豆類は栄養価が高く、植物性タンパク質源として健康志向の消費者に支持されているため、その生産量の増加は必然的な流れと言えるでしょう。近年の特徴として、豆類の生産は地元の特産品としての価値が再評価され、地域ブランドの確立に向けた取り組みが進んでいます。特に、伝統的な品種や有機栽培の豆類は、付加価値の高い商品として市場での競争力を持っています。また、環境に優しい農業が求められる中で、豆類は土壌の栄養を補う役割を果たし、連作障害の軽減にも寄与しています。さらに、豆類生産は収益性の向上を目指す農家にとって重要な選択肢となっています。多様な栽培方法の導入や、新しい技術の活用により、効率的な生産が進むとともに、国内外の需要に応えるための生産体制の強化が求められています。これにより、豆類は持続可能な農業の一環として、今後も重要な作物として位置づけられるでしょう。豆類の生産は、地域の特色を活かしつつ、食文化や健康志向に応じた需要に応える形で、さらに発展していくことが期待されています。

全体の最大は水田0.5~1.0の151%で、現在の値が最大

コメント