概要

日本における稲作の現状は、水田作付延べ面積や経営耕地面積に関するデータから洞察することができます。2022年の最新データによれば、水田作付延べ面積が50.0ヘクタール以上の農地は、最大で2.69万ヘクタールと報告されています。この数字は、農業の規模の多様性を反映しており、特に大規模な農業経営が存在することを示唆しています。また、水稲作付延べ面積という観点から見ると、日本の主要な農作物の一つである水稲が依然として重要であることがうかがえます。経営耕地面積に関しては、農業経営の基盤となる面積であり、安定した農業生産を支える役割を果たしています。さらに、借入地が農業経営において一定のシェアを占めていることも示唆されています。これらのデータから分かるように、日本の農業は多様性があり、大規模経営から小規模経営まで様々な形態が存在していますが、水稲を中心とした稲作が依然として重要な柱であり続けていることが特徴です。

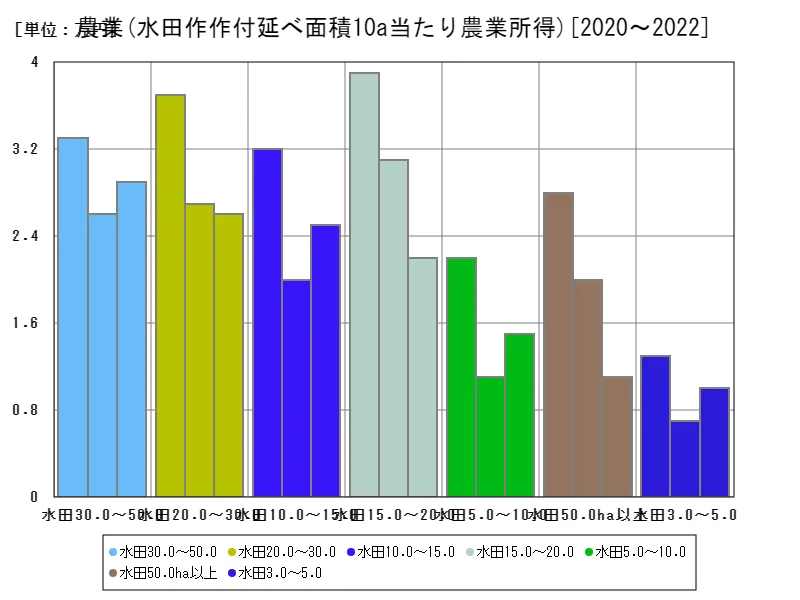

分析指標(農業)(水田作作付延べ面積10a当たり農業所得)

日本における稲作の作付け面積は、2019年から2022年にかけてのデータを基に考察すると、興味深い傾向が見られます。2019年に水田作作付延べ面積50.0ヘクタール以上が最大の3.59千ヘクタールを記録しましたが、その後の数年間でこの規模は減少し、現在ではピーク時の75%まで落ち込んでいます。この傾向は、農業の構造変化や地域の経済状況、農業政策の影響を反映しています。稲作面積の減少には複数の要因が寄与しています。例えば、都市化による農地の減少や高齢化による農業人口の減少が影響しています。また、農業の近代化や技術革新により、生産性が向上し、同じ面積でより多くの米を生産することが可能になったことも要因の一つです。さらに、農業政策の変化や市場需要の変化も影響を与えており、経済的な収益性や環境への配慮が農業経営に影響を与えています。一方で、水田作作付延べ面積が50.0ヘクタール未満の小規模農家や地域特産品に特化した農業が活性化している傾向も見られます。地域資源を生かした高付加価値な農産物の生産や販路の拡大が進みつつあり、地域経済の活性化にも寄与しています。総じて、日本の稲作の現状は多様性があり、大規模農業から小規模・特化型農業まで様々な形態が存在します。これからも農業政策の見直しや技術革新の推進が重要となり、持続可能な農業の発展が求められています。

全体の最大は水田15.0~20.0の3.9万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ56.4%

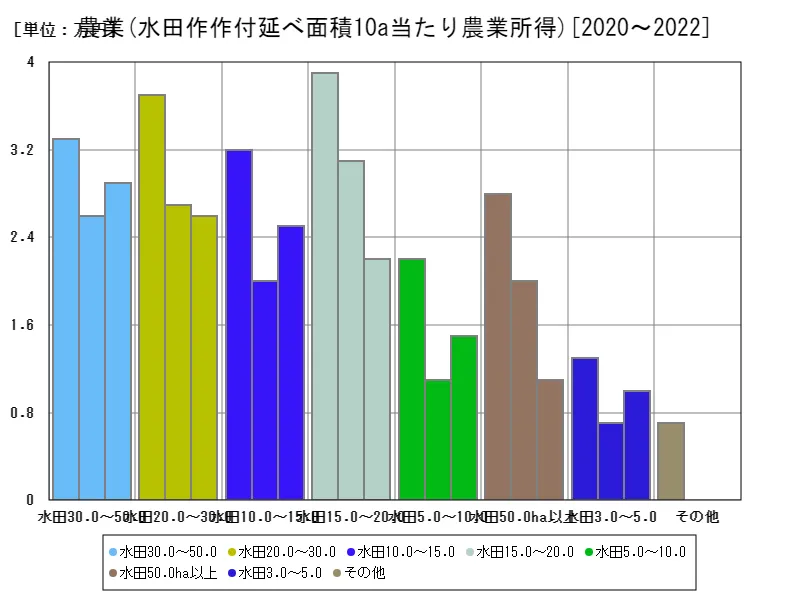

分析指標(農業)(水田作作付延べ面積10a当たり農業所得)

日本における水稲作付延べ面積は、2022年の最新データによれば全体で11.1万ヘクタールとなっています。このうち、水田作作付延べ面積50.0ヘクタール以上の大規模農地は3.59万ヘクタールを占めており、平均的な水田の面積は1.01千ヘクタールです。これらの数字から、日本の水稲栽培の特徴や傾向が明らかになります。水稲作付延べ面積の合計が11.1万ヘクタールであることからも、水稲は日本における主要な作物であり、農業の重要な柱であることが窺えます。特に、大規模農地の存在が目立ちますが、近年では小規模ながら特産品や高付加価値作物に特化した農業も増加しています。水稲の栽培には水田が必要であり、その面積が大規模化する一方で、農業の機械化やIT技術の導入によって作業効率が向上しています。これにより、労働力不足の中で生産性を確保する試みが進んでいます。また、気候変動や自然災害の影響も水稲栽培には大きな要因となっており、持続可能な水管理や災害対策が農業政策の重要な課題となっています。地域ごとに適した栽培技術や品種の選定が求められ、研究開発や技術革新が積極的に行われています。総じて、水稲作付延べ面積の構成や農業の多様性、技術革新の進展などを通じて、日本の水稲栽培は変化しています。将来に向けて、持続可能な農業生産と地域経済の発展を両立させるために、さまざまな取り組みが模索されています。

全体の最大は水田15.0~20.0の3.9万円で、平均は2.64万円、合計は21.1万円

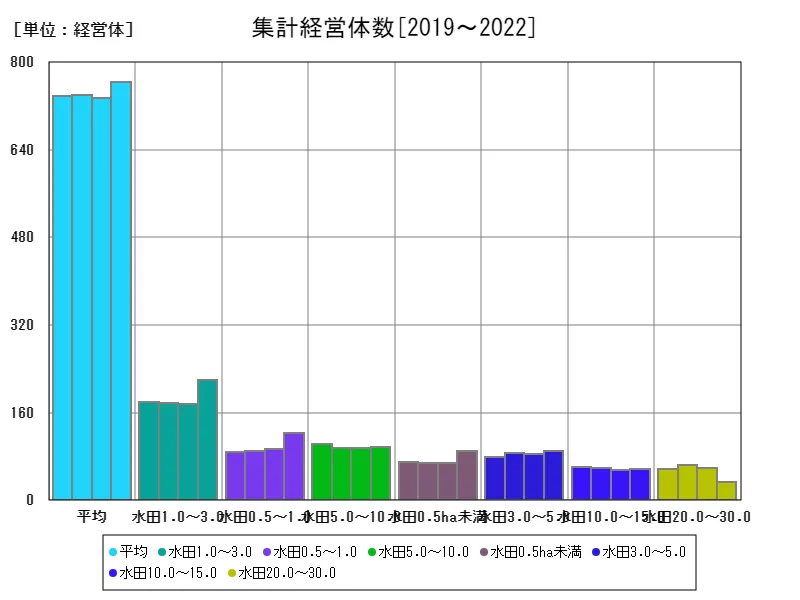

集計経営体数

日本の農業における経営耕地面積は、2022年現在で全体の最大が6.9万ヘクタールとなっています。特に水田作作付延べ面積50.0ヘクタール以上の大規模農地が、この中で最も広範囲に及んでいます。この数字は、農業経営の構造や地域の特性を理解する上で重要な示唆を与えます。大規模農地の増加は、一部地域においては経営の集約化が進んでいることを示しています。これには、技術革新や労働力不足への対応といった経営効率の向上が背景にあります。また、規模の大きな農地は経済的な規模メリットを享受しやすく、生産コストの低減や市場競争力の強化に寄与しています。一方で、農地の集約化が進む中で、小規模農家や特産品栽培に特化した農業も健闘しています。地域固有の農産物や高品質な農産物の生産が求められ、これらは地域経済の活性化にも寄与しています。経営耕地面積の増加という背景には、農業政策の変化や市場需要の変動も重要な要素として挙げられます。政府や地方自治体は、持続可能な農業生産の促進や地域間格差の縮小に向けた支援策を展開しており、農業経営の多様性を支えるための政策が模索されています。総括すると、日本の農業経営は多様化と大規模化が進んでおり、それに伴い地域ごとに異なる特性を持つ農業が展開されています。将来に向けては、技術革新や持続可能な農業の推進が課題となり、地域資源を活用した質の高い農産物の生産が求められています。

全体の最大は平均の764経営体で、現在の値が最大

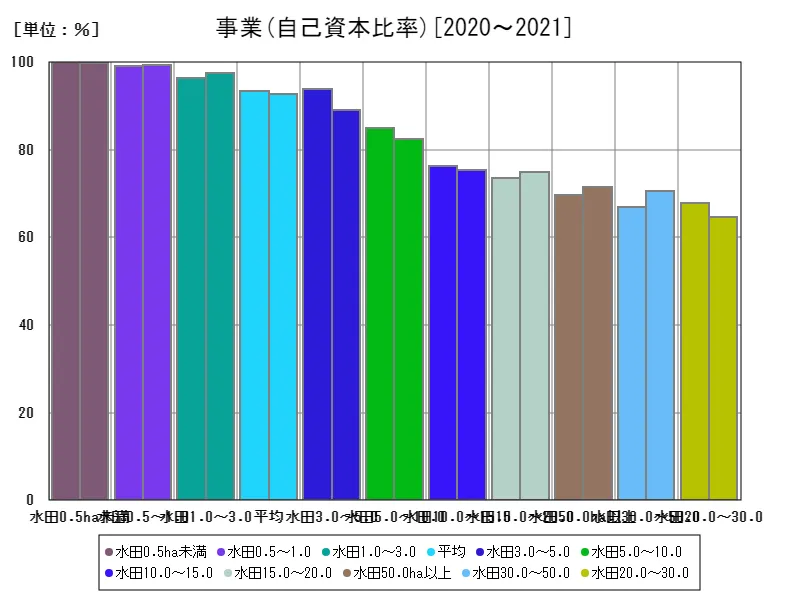

分析指標(事業)(自己資本比率)

日本の農業における借入地の特徴は、2022年のデータに基づいて以下のように整理されます。全体の借入地面積の最大は5.05万ヘクタールであり、平均は1.11千ヘクタール、合計は12.2万ヘクタールです。借入地の増加は、農業経営において資金調達や生産性の向上を図るための手段として重要です。特に大規模農地や経営の集約化が進む中で、借入地は生産拡大や経営の効率化に寄与しています。農業者が所有する土地に加えて、借入地を利用することで、より広範な面積での生産が可能になり、市場競争力を強化する効果があります。借入地の利用は地域ごとに異なる傾向が見られ、特に地域間の農業生産力の格差を埋めるための戦略として重要視されています。また、借入地の管理や保全においては、環境保護や持続可能な農業経営を考慮した取り組みが求められています。一方で、借入地の増加が進む中で、土地利用の合理化や耕作放棄地の再利用など、土地の持続可能な管理が課題となっています。農業政策においては、借入地の利用促進や土地の有効活用を支援する政策が展開されており、農業の発展と地域経済の活性化を目指しています。総括すると、借入地は日本の農業において重要な資源であり、経営の拡大や効率化に寄与する一方で、適切な管理と環境配慮が求められる要素です。今後も農業政策の見直しと技術革新が重要であり、持続可能な農業の推進が課題として取り組まれています。

全体の最大は水田0.5ha未満の100%[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ99.9%

コメント