概要

畑作経営における農業粗収益や作物収入は、経営規模や作物の種類によって大きく異なります。2022年のデータによると、畑作経営で20.0ha以上の規模を持つ農家の農業粗収益は最大で約3640万円となっています。この規模の農家は、規模の経済を活かし、多様な作物を栽培することで安定した収益を確保しています。特に、ばれいしょ(ジャガイモ)は日本の畑作経営において重要な作物であり、気候や市場の動向に影響されやすいですが、近年では高収益を狙うための品種改良や生産技術の向上が進んでいます。また、作物収入に加えて、共済や補助金などの受取金も経営の重要な要素となります。これらの支援金は、農家が自然災害や市場価格の変動に対応するための重要な財政的な助けとなっており、安定した経営に寄与しています。しかし、近年では農業の労働力不足や高齢化問題が深刻化しており、これらの支援が農家の経営の持続可能性を高める一方で、効率的な資源活用や新たな経営戦略が求められています。

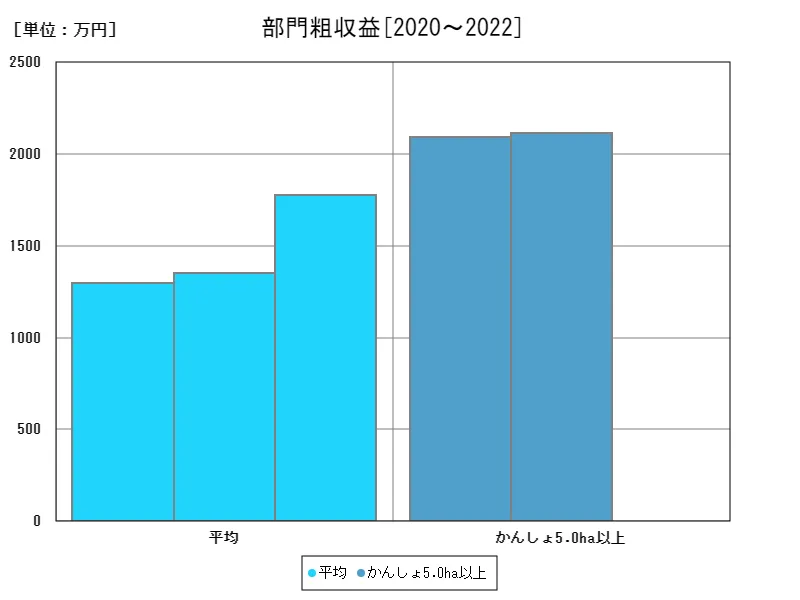

部門粗収益

畑作経営における農業粗収益は、経営規模や作物によって大きく異なります。2019年において、畑作経営で20.0ha以上の規模を持つ農家は、農業粗収益の最大値として6010万円を記録しました。この年がピークであり、その後は徐々に減少傾向にあります。特に、2022年時点ではその金額はピーク時の60.5%にあたる約3640万円となっており、経営規模が縮小していることが明らかです。この減少傾向にはいくつかの要因が考えられます。まず、農業の高齢化や後継者不足が影響しており、特に大規模経営を維持することが難しくなっていることが挙げられます。加えて、農作物の価格変動や気候変動による収穫の不安定さも経営に大きな影響を与えています。さらに、経営者が新しい技術や生産方法を取り入れづらくなっていることも収益減少の要因の一つです。一方で、共済や補助金などの支援制度が農家の収益安定に寄与していることも事実ですが、経営規模の縮小と合わせてこれらの支援への依存度が高まっているといえます。今後、効率的な経営戦略や新技術の導入が、収益を回復させるための鍵となるでしょう。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2110万円で、現在の値が最大

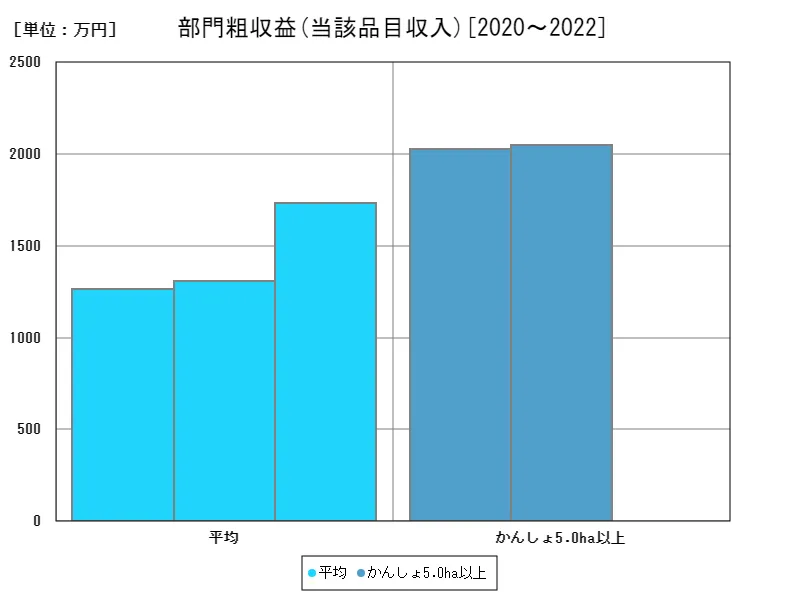

当該品目収入

畑作経営における作物収入は、経営規模や作物の種類によって大きく異なります。2022年のデータによると、畑作経営で20.0ha以上の規模を持つ農家の作物収入は最大で5300万円となり、これは非常に高い水準です。一方で、全体の平均作物収入は2030万円となっており、規模が小さい農家や収穫が安定しない場合は、収入が大きく異なることがわかります。全体の合計作物収入は1.62億円に達しており、これは畑作経営全体における収入の集積を示しています。近年の特徴として、規模の大きい農家(20.0ha以上)が安定した収入を得ている一方で、小規模な農家の収入は限られていることが挙げられます。このため、大規模農家が効率的な生産管理や販路拡大を行うことで高収益を実現している一方、小規模農家は経営の安定化や収益増加に苦しんでいる状況です。また、作物の種類や価格変動も収入に大きく影響しており、特にばれいしょや大豆などの主要作物の収益性が安定しない年もあります。さらに、農業経営における支援金や補助金が収入安定の一因となっており、これらの制度が作物収入にプラスの影響を与えていることも特徴です。しかし、農業の高齢化や後継者問題などの課題が、将来的な収入の安定性に影響を与える可能性があります。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2050万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

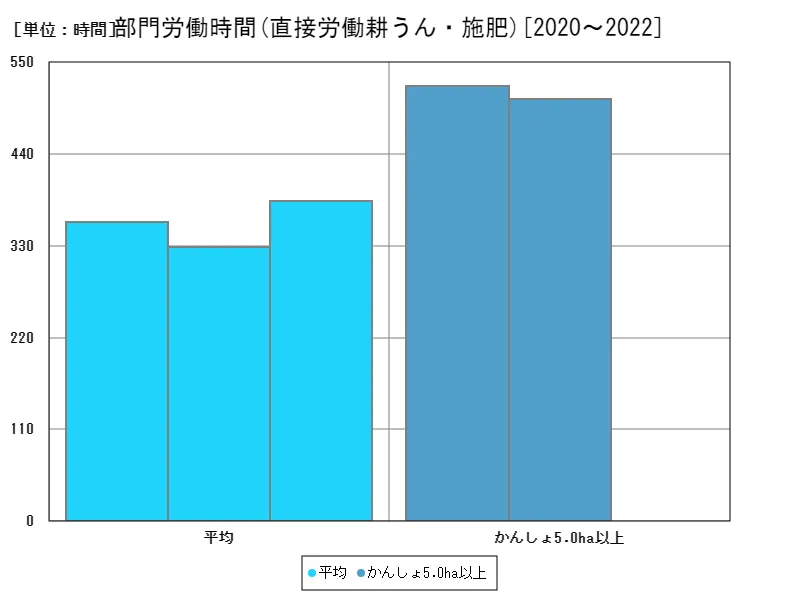

直接労働耕うん・施肥

ばれいしょ(ジャガイモ)は、畑作経営において重要な作物であり、特に日本の農業で広く栽培されています。2022年のデータによると、畑作20.0ha以上の規模でのばれいしょの収益は最大で508万円となっており、これは近年で最も高い収益水準です。これまでの傾向として、ばれいしょの作付け面積や収益性は、気候条件や市場の需要に大きく影響されることが挙げられます。特に、ばれいしょは国内消費の他に輸出需要もあり、品質や生産量が安定すれば安定した収益を得ることができます。しかし、気候変動や病害虫の影響を受けやすいため、天候不順や害虫の発生時には収穫量が減少し、収益が不安定になることがあります。また、市場の価格変動にも影響を受けやすく、供給過剰や不作による価格変動が収益に直接的な影響を与えることが特徴です。近年では、品種改良や栽培技術の向上が進んでおり、これが収益向上に寄与しています。特に、病気に強く、品質が良い品種が普及することで、安定した生産が可能となり、収益性の向上が見込まれています。それでも、ばれいしょ栽培を行う農家は、収益が安定しないことに悩まされることが多く、効率的な経営管理や新たな市場開拓が求められています。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の522時間[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ96.9%

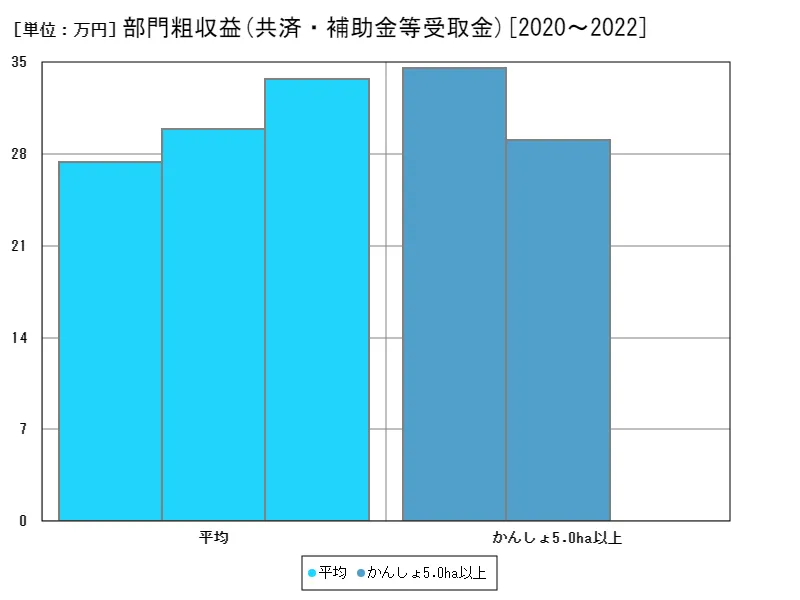

共済・補助金等受取金

日本の畑作経営における共済・補助金等受取金は、農家の経営安定に重要な役割を果たしています。2019年のデータによると、畑作20.0ha以上の農家の共済・補助金等受取金は最大で798万円となっており、これはその年の最大値です。この金額は、自然災害や市場変動によるリスクから農家を守るために支給されるものであり、大規模な農家ほど支援金を多く受け取る傾向があります。共済や補助金の受取金は、主に農作物の生産支援や災害対策に使われます。特に、天候不順や台風、干ばつなどの自然災害が多い日本では、農家の収益に大きな影響を与えるため、これらの支援金は農業経営の安定に不可欠です。また、補助金は新技術の導入や設備投資を支援するためにも使われ、農業の生産性向上や効率化を促進しています。一方で、近年の農業の高齢化や後継者不足により、大規模経営の維持が難しくなっている農家も増えており、これに伴い補助金や共済の重要性が一層高まっています。農家は、これらの支援を活用しながら、効率的な経営を目指し、収益の安定化を図っています。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の34.6万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ84.1%

主要データ

| 部門別(かんしょ作部門, 都府県, 部門粗収益, 共済・補助金等受取金) [万円] | |

|---|---|

| 平均 | |

| 2022 | 33.7 |

| 2021 | 29.9 |

| 2020 | 27.4 |

コメント