概要

畑作経営における営業利益や事業支出に関する最近の傾向は、特に小規模な農家に焦点を当てると、興味深い結果が見られる。2022年のデータによれば、畑作5.0ha未満の経営者の営業利益は最大で182万円と報告されている。これは、規模が小さいため生産性が限られ、利益もそれに応じて制限されることを示唆している。一方で、事業収入と事業支出のバランスは重要なポイントであり、特に農作物の価格変動や気候条件の影響を受けやすい。経常利益は、事業全体の持続可能性を評価する際の重要な指標であり、収支の安定性を示す要素でもある。畑作経営者は、技術革新や市場ニーズの変化に適応する必要があり、効率化と品質向上が収益性向上の鍵となる。結局のところ、畑作経営はリスクとチャレンジが伴うが、適切な管理と市場の理解によって安定した収益を得ることが可能であると言える。

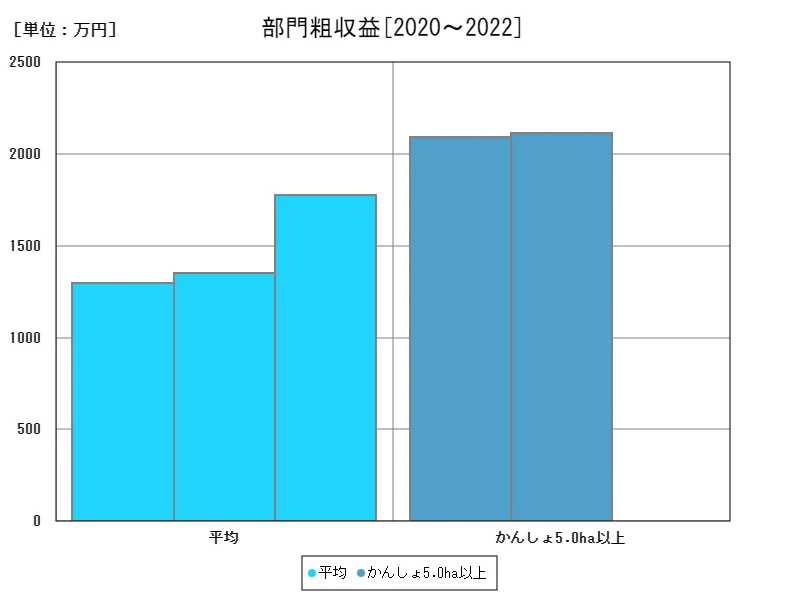

部門粗収益

畑作経営における営業利益の特徴と傾向を2019年から2022年の範囲で見ると、特に小規模農家(5.0ha未満)に注目が集まる。2020年にはこのグループが230万円の営業利益を達成し、これが全期間の最高値である。しかし、2022年にはこの数字は182万円に減少し、ピーク時から79.2%にまで落ち込んでいる。この減少は、農業におけるさまざまな要因が影響していることを示唆している。特に顕著なのは、気候変動や天候不順による生産性の変動が挙げられる。農作物の収穫量や品質は天候に大きく左右されるため、これが収益に直結する要因となる。また、市場価格の変動や需要の変化も収益に影響を与える重要な要素である。例えば、特定の作物の価格が急落した場合、農家の収益に大きな影響を与える可能性がある。さらに、経営者の経営能力や戦略も営業利益に影響を与える。効率的な生産管理や費用対効果の高い投資が、収益の最大化につながる場合が多い。技術の導入や持続可能な農業の実践も、収益の安定化に寄与する要素である。総じて、畑作経営はその自然環境と市場の動向に大きく左右される産業であり、収益の安定化には様々な課題が存在する。これらの課題に対処するためには、農家自身の経営戦略の見直しや、外部の支援や技術革新の活用が不可欠であると言える。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2110万円で、現在の値が最大

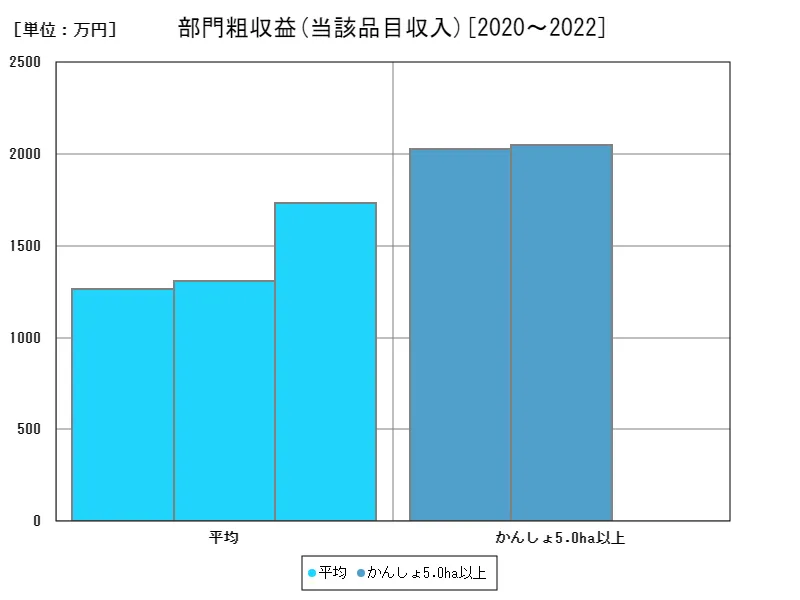

当該品目収入

畑作経営における事業収入の特徴と傾向を見ると、規模の大小による大きな差異があることが分かる。2022年のデータによれば、畑作60.0ha以上の経営者が6230万円の収入を達成し、これが全体の最大値である。これに対して、平均収入は3420万円で、全体の収入合計は3.42億円に達している。大規模経営者の高い収入は、主に以下の要因によるものと考えられる。まず、規模の拡大による生産性の向上が挙げられる。大面積の畑では、労働力や機械を効率的に活用し、大量の農産物を生産できるため、収入が増加する傾向にある。また、市場への供給量が大きいことで、取引条件を有利に進めることができる場合が多い。一方で、小規模農家の収入は限定されていることが一般的である。生産量や市場へのアクセスが制限されるため、収入がそれに応じて制約されることが多い。また、小規模経営者は生産管理や市場戦略においてよりリスクを抱えることがあり、これが収入の安定性に影響を与える要因となる。畑作経営全体として、市場の需要と供給のバランスや天候条件の影響が収入に大きく関与する。例えば、天候不順による作物の品質低下や価格変動は、全ての規模の経営者に影響を及ぼす。したがって、安定した収入を確保するためには、効果的な生産計画や市場リサーチが重要であり、経営者の経験と能力が収入に直結する重要な要素である。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2050万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

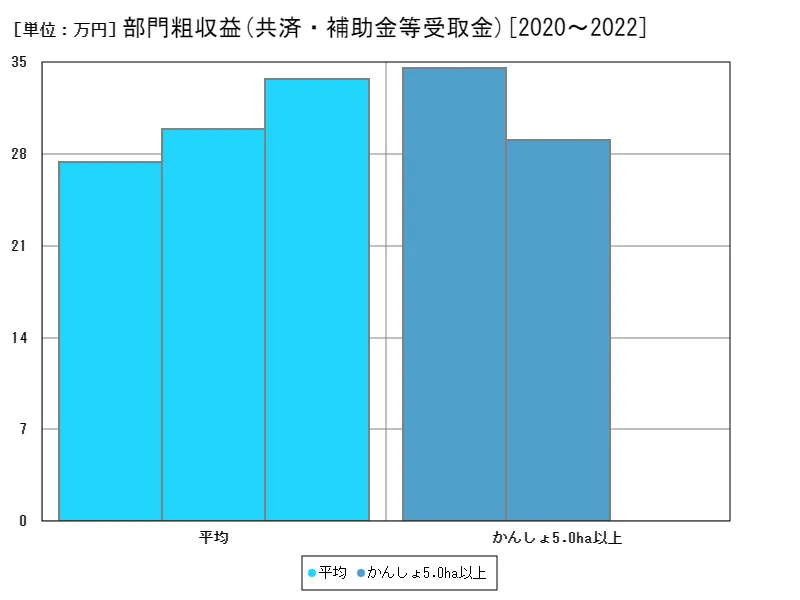

共済・補助金等受取金

畑作経営における事業支出の特徴と傾向を2022年のデータを基にまとめると、特に大規模農家(60.0ha以上)が支出額の大部分を占めていることがわかる。2022年の全体の最大支出額は7230万円であり、これが現在の最大値となっている。大規模経営者は、土地、機械、労働力などの投資を行い、高い生産性を追求するために多額の支出を行っていることが一因である。事業支出の増加要因としては、まず技術革新への投資が挙げられる。例えば、最新の農業機械や精密農業技術の導入には大きな費用がかかるが、これによって生産効率が向上し、収益性が増すことが期待される。また、質の高い肥料や農薬の使用、適切な灌漑設備の整備なども支出の重要な要素であり、これらが作物の生育や収穫量に直結する。一方で、小規模農家の事業支出は限られていることが一般的である。規模が小さいため、機械化や技術投資が難しい場合が多く、従来型の方法に頼ることが多い。しかし、最近では小規模でも持続可能な農業や有機栽培への転換を試みる農家が増えており、それに伴って支出の特性も変化している。事業支出全体として、農業の持続可能性や環境負荷の低減に向けた取り組みも重要な要素となっている。例えば、エネルギー効率の良い設備導入や廃棄物管理の改善などが挙げられる。これらの取り組みは、将来的な収益の安定化や市場競争力の強化にも寄与することが期待される。総括すると、畑作経営における事業支出は規模や経営者の戦略に大きく左右され、技術革新や持続可能な農業への投資が収益性や生産性向上に直結する重要な要素であると言える。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の34.6万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ84.1%

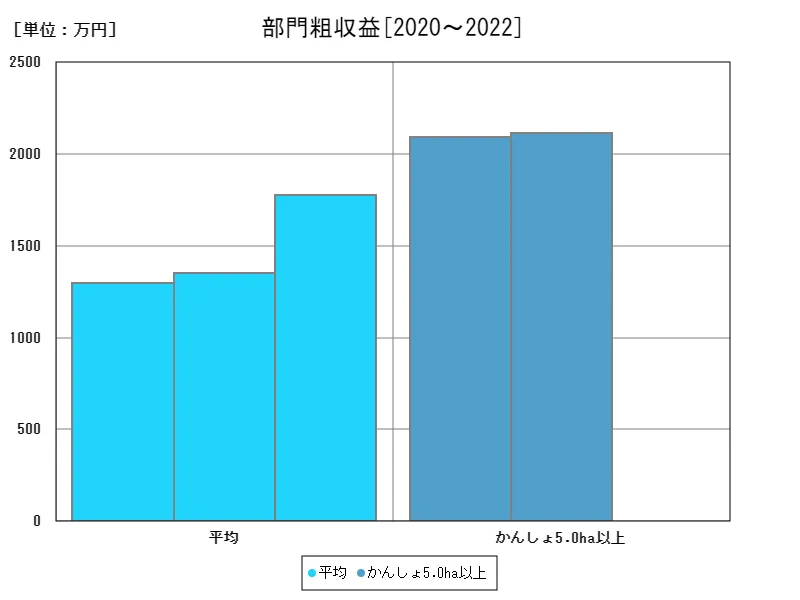

部門粗収益

北海道における畑作経営の経常利益についての特徴と傾向を挙げると、2019年に畑作60.0ha以上の農家が2610万円の利益を記録し、これが全期間の最高値である。しかし、現在の利益はピーク時から80.7%にまで落ち込んでいることが分かる。北海道の畑作経営では、気候条件や大規模農業の導入による生産性の向上が大きな影響を与えている。大面積の畑を持つ経営者は、効率的な機械利用や大量生産によって経常利益を最大化しようとする傾向がある。一方で、天候不順や気温の変動などの自然災害が収益に悪影響を及ぼすことも少なくない。経常利益の減少には他にもいくつかの要因が挙げられる。例えば、農産物の市場価格の変動や需要の減少が影響していることが考えられる。また、労働力不足や農業機械の高コスト化も支出を増大させ、利益率に圧力をかけている要因となる。北海道の畑作経営者は、これらの課題に対処するために、新技術の導入や効率的な作業計画の策定、そして市場の動向に敏感に対応する必要がある。特に持続可能な農業の実践や地域との連携強化が、将来の収益性向上につながるポイントであると言える。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2110万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

主要データ

| 部門別(かんしょ作部門, 都府県, 部門粗収益, 共済・補助金等受取金) [万円] | |

|---|---|

| 平均 | |

| 2022 | 33.7 |

| 2021 | 29.9 |

| 2020 | 27.4 |

コメント