概要

果樹作経営における経常利益や共済・補助金等受取金についての最新動向は興味深いものです。2022年の北海道における果樹作経営の経常利益が最大で599万円と報告されています。この数字は、果樹農家がその収益性をどれだけ確保しているかを示す重要な指標です。果樹作経営における収入源は、主に果実の生産と販売に由来しますが、近年では共済や補助金等の受取金も重要な要素となっています。これらの支援金は、自然災害や市場変動などから果樹農家を保護し、持続可能な経営を支援する役割を果たしています。特に北海道では、気候条件や農業基盤の整備が進んでおり、高い経常利益が達成されている背景があります。一方で、市場価格の変動や労働力不足といった課題も根強く残っており、これらに対する対策が今後の課題となるでしょう。果樹作経営の将来に向けては、技術革新や効率化の推進が不可欠であり、持続可能な農業経営を実現するための取り組みが求められています。

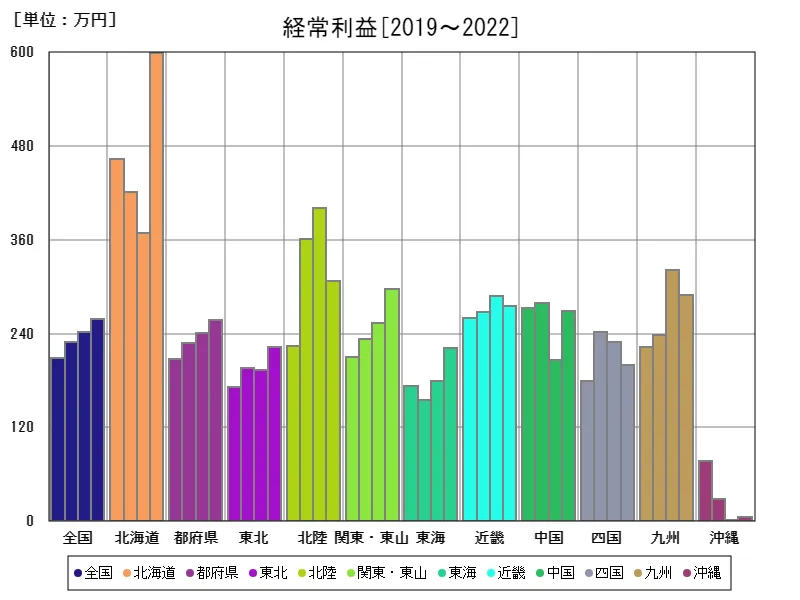

経常利益

果樹作経営の経常利益について、2019年から2022年までの傾向を考察すると、北海道が2022年に記録した599万円が全体の最大であり、ピーク時に比べて100%となっています。このデータは、果樹作業者がどれだけ利益を上げているかを示す重要な指標です。過去数年間の傾向を見ると、果樹農業は安定した成長を示していますが、地域や年によって利益の変動があります。例えば、気候条件や市場の需要変動が収益に直結する要因です。また、2020年のパンデミックやその後の経済的な影響が農業全体に影響を与えたことも考慮されるべきです。北海道の場合、冷涼な気候と広大な農地が果樹の生産に適しており、高い経常利益を達成しています。しかし、この成功は一部地域に限られており、全国的にはさまざまな経済的および地理的な挑戦に直面しています。将来に向けて、技術革新や持続可能な農業実践の推進が求められ、特に気候変動や労働力の確保などの課題に対処する必要があります。果樹作経営は地域によって異なるため、地元の特性を理解し、それに応じた戦略を立てることが重要です。

全体の最大は北海道の599万円で、現在の値が最大

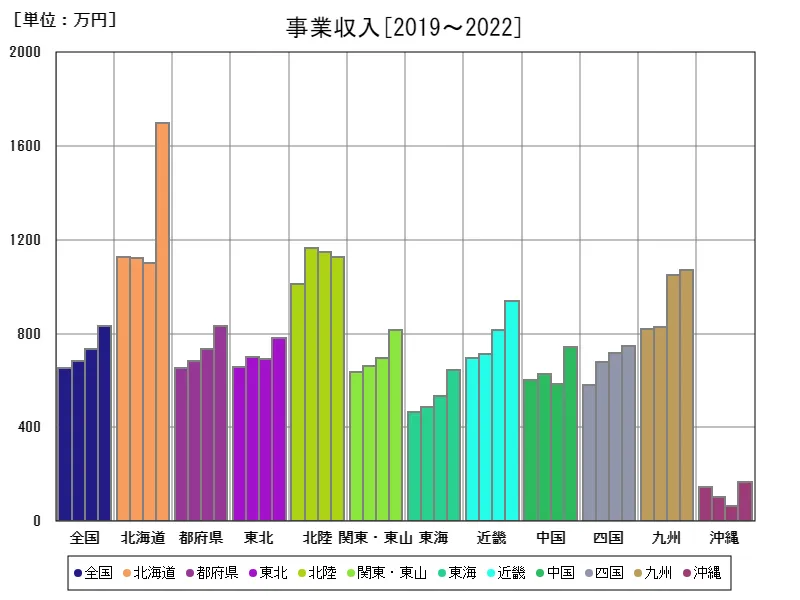

事業収入

果樹作経営における事業収入に関する2022年のデータから見ると、北海道が全体の最大で1700万円、平均は866万円、合計は1.04億円と報告されています。これらの数字は、果樹農家が果実の生産とそれに伴う販売から得る収入を示しており、地域ごとに収入のばらつきがあることを示唆しています。果樹作経営の特徴として、北海道が高い平均収入と合計収入を記録している背景には、その豊かな農業基盤と技術力が挙げられます。北海道の冷涼な気候は特にリンゴやさくらんぼなどの果樹栽培に適しており、高品質な生産物が市場で高値で取引されることが一因です。一方で、他の地域では気候条件や市場需要の変動が収入に影響を与えることがあります。例えば、自然災害や不作などが収入の変動要因となることがあります。近年では、気候変動や環境問題への対応が果樹作経営において重要な課題となっています。農業技術の進歩や効率化、そして市場動向の把握が、収入の安定化や持続可能な経営に向けた取り組みに不可欠です。将来に向けては、地域ごとの特性を踏まえた適切な政策支援や投資が果樹作経営の発展に寄与することが期待されます。

全体の最大は北海道の1700万円[2022年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

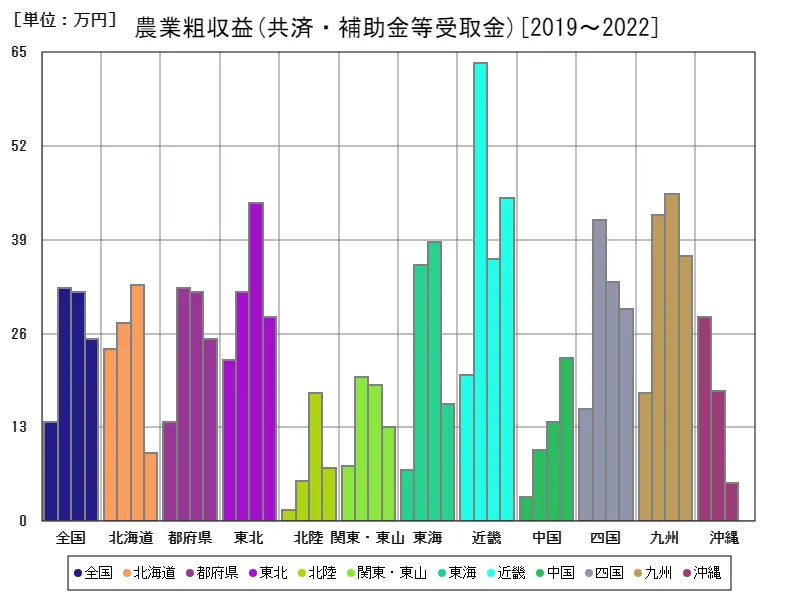

共済・補助金等受取金

果樹作経営における共済・補助金等の受取金について、2022年の最新データでは全体の最大が近畿地域の63.5万円で、これが現在のピークとされています。この数字は、果樹農家が農業に伴うリスクや災害から保護されるための支援金を示しています。共済は自然災害や作物の不作、病気などの際に農家が受ける補償であり、補助金は農業の持続可能性や技術革新を促進するための助成金です。

過去数年間の傾向を考察すると、共済・補助金の重要性が増していることがわかります。気候変動や自然災害の頻発により、農業のリスク管理がますます重要視されています。特に近年は異常気象や台風などの影響が深刻化し、これらの保険や補助制度が果樹作経営において頼りにされています。

各地域の違いもあり、北海道や東北地方では雪害や霜害がリスクとなりますが、近畿地方では台風や豪雨による被害が主な課題です。それに応じて、地域ごとに異なる共済制度や補助金が整備され、農家の安定した経営を支えています。

将来に向けては、より効果的なリスク管理と持続可能な農業の推進が求められます。技術革新や畑の管理方法の改善により、自然災害への対応力を高める取り組みが必要です。また、補助金の使途を効果的に活用し、農業の競争力を強化することも重要です。地域特性や市場の変化に柔軟に対応しつつ、持続可能な果樹作経営を実現するための戦略的なアプローチが不可欠です。

全体の最大は近畿の63.5万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ70.6%

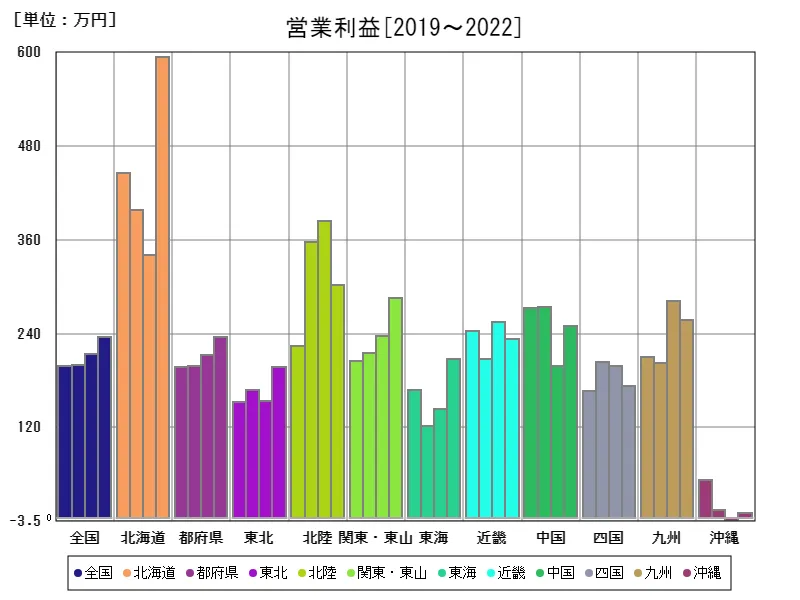

営業利益

日本の農業における果樹作経営の他の営業利益について、2019年のデータを基に考察すると、全体の最大は北海道の594万円で、これが現在のピークとされています。他の営業利益は、果樹農家が果物の加工・販売や農産物以外の収益源から得る利益を示しており、地域や経営形態によってばらつきがあります。

果樹作経営の特徴として、北海道が高い他の営業利益を記録している背景には、その豊かな農業資源と技術力が挙げられます。北海道は冷涼な気候と広大な農地が果樹の生産に適しており、高品質な果物の加工や販売が盛んです。これにより、果樹農家は果汁やジャム、果実酒などの加工品で収益を増加させています。

他の地域では、市場の需要や消費者の嗜好の変化が他の営業利益に影響を与えることがあります。例えば、地域特産品の開発や観光農園の運営、果樹以外の作物の栽培などが挙げられます。これらの取り組みは、地域経済の活性化や農業の多様化に寄与し、農業者にとって重要な収入源となっています。

将来に向けては、地域ごとの特性や消費者のニーズに応じた多様な戦略が求められます。特に、地域固有の資源や文化を活かした付加価値の高い農産物の開発や販路の拡大が重要です。また、持続可能な農業経営を目指すために、環境保全や資源の効率的な活用が今後の課題となるでしょう。

全体の最大は北海道の594万円[2022年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

コメント