概要

果樹作経営における経営耕地面積や借入地に関する最新の傾向は、2022年時点で北海道が最大の474aであることが示されています。果樹作経営では、経営耕地面積の拡大が主要な特徴の一つとなっており、特に北海道では広大な農地を利用して大規模な果樹園が運営されています。これにより、リンゴや梨などの主要な果樹が栽培されており、生産量の安定化と多様化が図られています。また、普通畑や借入地の利用も一般的であり、これらの土地が果樹園の拡大に貢献しています。普通畑は一般的な農地で、借入地は追加的に使用される賃借農地であり、それぞれが経営面積の増加に寄与しています。特に北海道では借入地の利用が顕著であり、農地の有効活用が図られています。施設野菜作付延べ面積の増加も、果樹作経営の一環として注目されています。これにより、季節外の野菜の生産が可能になり、農業経済の多様性が促進されています。2022年の果樹作経営の特徴としては、技術の進歩による効率化と持続可能な農業の推進が挙げられます。これにより、生産性の向上と質の確保が両立され、果樹作経営の発展が期待されています。

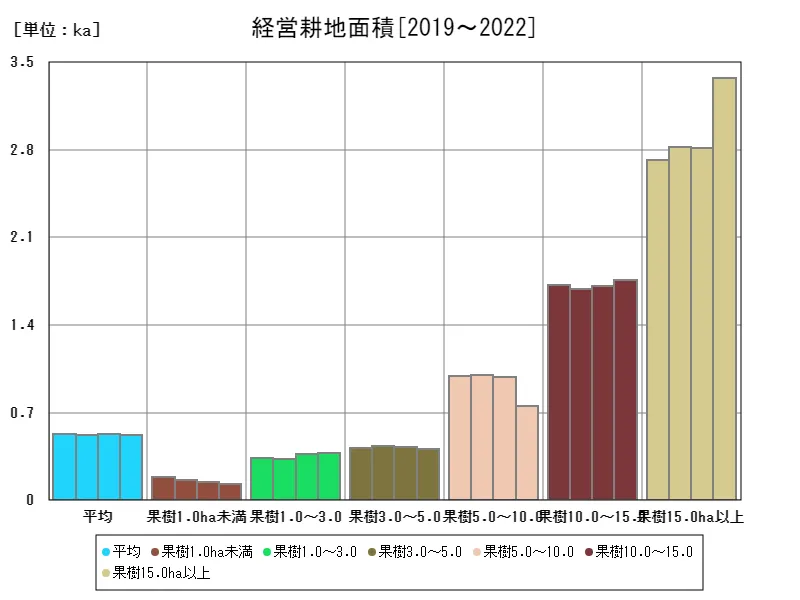

経営耕地面積

果樹作経営における経営耕地面積は、2019年から2022年にかけての傾向を見ると、北海道が2022年に474aという記録的な面積を達成しました。これは過去のピーク時と比べても100%という高水準です。果樹作経営の特徴としては、地域ごとに特化した栽培が行われており、北海道では特にリンゴや梨などの果樹が中心です。経営耕地面積の増加には、いくつかの要因が影響しています。第一に、技術の進歩による農業生産性の向上が挙げられます。新たな栽培技術や施設の導入により、同じ面積でより多くの収量を得ることが可能になりました。また、市場の需要変化も影響しており、高品質な果物や地産地消の需要が増えています。さらに、農業政策や支援策の改善も経営耕地面積拡大の一因です。補助金や助成金を活用して、果樹作経営の導入や拡大を促進しています。特に北海道では、寒冷地に適した果樹の栽培が奨励されており、そのための基盤整備も進んでいます。一方で、地域ごとの気候条件や土壌の違いにより、果樹の栽培に適した地域が限られています。これにより、特定の地域での経営耕地面積が集中する傾向があります。2022年の北海道の記録的な経営耕地面積は、持続可能な農業の発展や地域経済の活性化に寄与しています。今後も技術革新や市場の変化に対応しつつ、果樹作経営の持続可能な成長が期待されています。

全体の最大は果樹15.0ha以上の3.38kaで、現在の値が最大

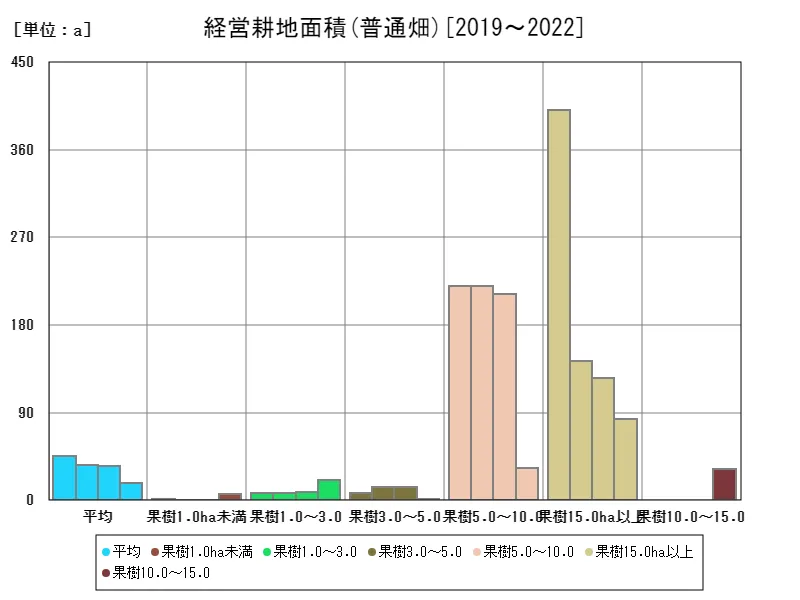

普通畑

果樹作経営における普通畑の特徴と傾向は多岐にわたります。2022年のデータによれば、全国の普通畑の最大面積は北陸地方で30.7aであり、平均面積は12.4a、合計面積は149aとなっています。普通畑は、一般的な農地であり、果樹以外の作物や休耕地としての活用も考えられますが、果樹作経営においては特定の果樹以外の栽培や管理が行われる場合があります。普通畑の面積や利用に関して、いくつかの特徴が挙げられます。まず、その地域の気候や土壌条件に応じた作物が栽培されることがあります。例えば北陸地方では、リンゴやブドウなどの果樹以外にも、米や野菜などが普通畑で栽培されています。また、普通畑の面積は地域ごとに異なり、耕作地の限られた地域では小面積での農業が一般的ですが、広大な農地がある地域では大面積の普通畑も存在します。このような地域差により、果樹作経営の多様性が生まれています。さらに、普通畑の管理や栽培技術の進化も重要な要素です。近年では農業機械の導入や高度な管理技術により、効率的な農業が可能となり、生産性の向上が図られています。これにより、限られた面積でも高品質な作物の生産が可能になり、地域経済に貢献しています。普通畑は果樹作経営において、多様な作物の栽培や収穫の時期の調整にも活用されています。地域の農業資源を最大限に活用し、持続可能な農業経営を目指すための重要な要素として位置付けられています。

全体の最大は果樹15.0ha以上の401a[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ20.8%

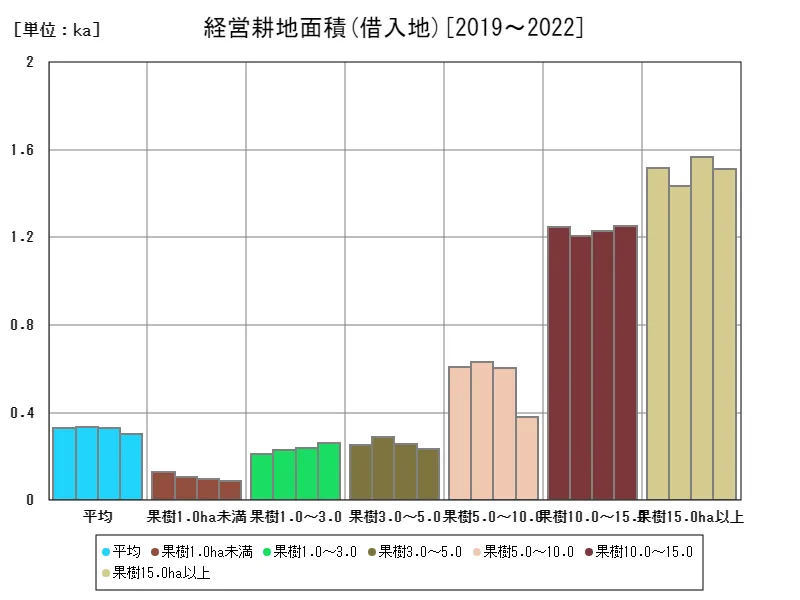

借入地

果樹作経営における借入地の利用は、特に地域の土地利用の多様化と持続可能な農業経営の実現に寄与しています。2022年の最新データによれば、全国の借入地の最大面積は北陸地方で134aであり、この数値が現在の最大とされています。借入地とは、農業者が所有していない土地を利用するために借りる土地のことであり、果樹作経営では追加的な面積確保や特定の条件下での栽培が行われます。借入地の利用には、いくつかの特徴があります。まず、地域の土地の所有構造や所有者の需要に応じて利用が変化します。例えば、農地の相続や所有者の要求により、借入地が果樹園の拡大に利用されることがあります。また、借入地の面積や管理は、地域の農業政策や法律によって規制されています。農業法や土地利用計画に基づき、借入地の利用が認められている地域もあります。これにより、持続可能な土地利用が促進され、地域経済の活性化に寄与します。さらに、借入地の管理や耕作には、地域の気候条件や土壌の特性に応じた適切な農業技術が必要です。これにより、高品質な果物の生産が可能になり、市場競争力が向上します。借入地の利用は、農業生産の多様性を増やし、リスク分散にも寄与します。2022年の北陸地方での借入地の最大面積の記録は、地域の農業経営の活性化や技術の進歩による成果と見なされています。今後も地域の農業資源を最大限に活用し、持続可能な果樹作経営の発展を目指すために、借入地の有効な管理と利用が重要な課題となります。

全体の最大は果樹15.0ha以上の1.57ka[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ96.5%

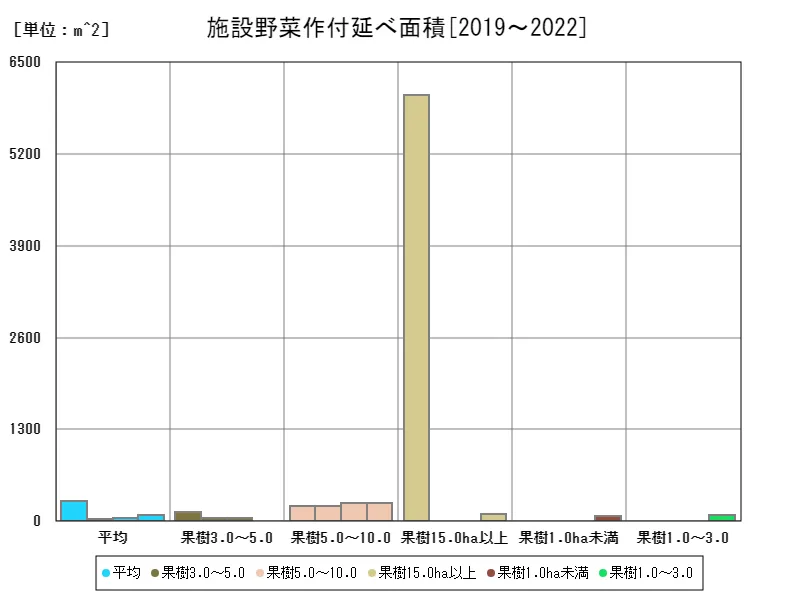

施設野菜作付延べ面積

日本の農業における果樹作経営と施設野菜作付延べ面積についての特徴と傾向は興味深いものです。施設野菜作付延べ面積は、2021年に北陸で250m^2という記録的なピークを達成しましたが、現在はその36.2%にあたる数字となっています。これは、施設野菜作の面積が一部の地域で縮小していることを示唆しています。施設野菜作は、温室やハウスなどの施設を利用して季節を問わず野菜を生産する農業形態です。この面積の変動は、農業の技術進歩や経済状況、消費者の需要変化などによって影響を受けています。例えば、最近では持続可能な農業の推進が進み、エネルギー効率の良い施設や有機栽培に向けた取り組みが増えています。一方で、果樹作経営は安定した需要と土地の特性に基づいて成長しています。特に北陸地方では、リンゴやブドウなどの果樹が栽培され、その需要が安定しています。果樹作では、長期的な栽培計画と技術革新が重要視されており、病害管理や収穫後の品質管理にも力が入れられています。2022年現在、施設野菜作と果樹作の両方において、地域ごとの特性やニーズに応じた柔軟な経営が求められています。市場の競争力を維持しつつ、持続可能な農業の実現に向けた努力が続けられています。将来に向けては、気候変動や市場需要の変化にも対応した経営戦略が重要とされています。

全体の最大は果樹15.0ha以上の6040m^2[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ1.66%^2

コメント