概要

日本の冬春なすの農業において、収穫量、作付面積、そして出荷量は重要な指標となっています。2022年のデータによれば、全国の冬春なすの収穫量は最大115ktであり、作付面積は最大1.03kha、出荷量は高知が最大で37.8ktとなっています。これまでの傾向では、日本のなすの生産は全国的に安定しており、特に高知がその中心地として際立っています。また、冬春なすの栽培においては、気候条件や地域の特性が生産量に影響を与えることがあります。この結果、地域ごとに生産量や出荷量にばらつきが見られる一方で、農業技術の向上や生産体制の改善により、全体的な収穫量や出荷量の増加傾向も見られます。今後も、地域ごとの特性を生かした栽培技術やマーケティング戦略の発展が、日本の冬春なすの農業における成長を支えるでしょう。

冬春なすの収穫量(主要データ)

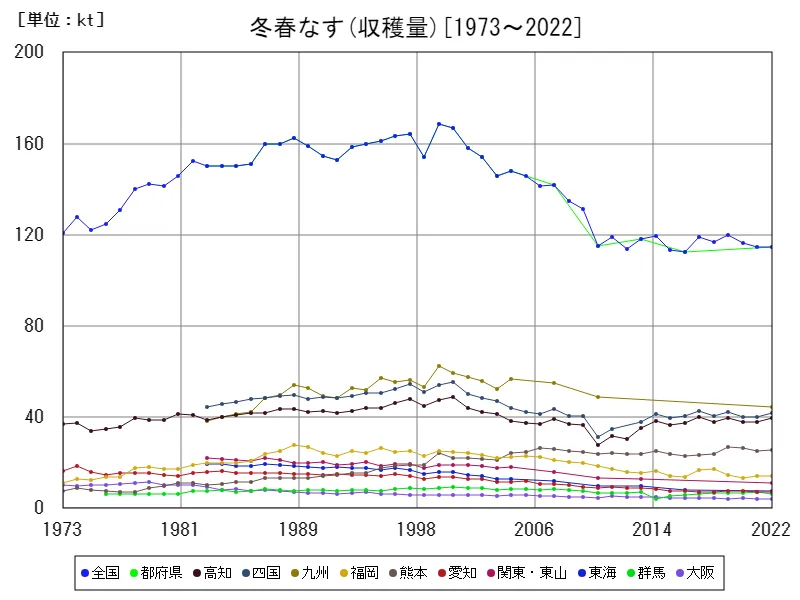

日本の冬春なすの収穫量は、1973年から2022年までの間に様々な特徴と傾向が見られます。ピーク時の1999年には全国で169ktの収穫量が記録されましたが、現在はその68%にあたる115ktとなっています。この間、農業技術の進歩や経済状況の変化により、収穫量には変動があります。例えば、農業政策の変更や気候条件の影響も大きな要因です。また、需要や消費パターンの変化も収穫量に影響を与えます。近年では、食品安全性や地産地消の重視が高まり、それに応える形で生産体制や栽培技術の改善が進んでいます。一方で、人口減少や農業労働力の減少などの問題も影響を及ぼしています。今後は、持続可能な農業の推進や技術革新、市場ニーズへの適応が課題となりますが、日本の冬春なすの農業はその歴史と伝統を活かしつつ、新たな展開を見せることが期待されています。

全体の最大は全国の169kt[1999年]で、現在の値はピーク時と比べ68%

冬春なすの収穫量(都道府県別)

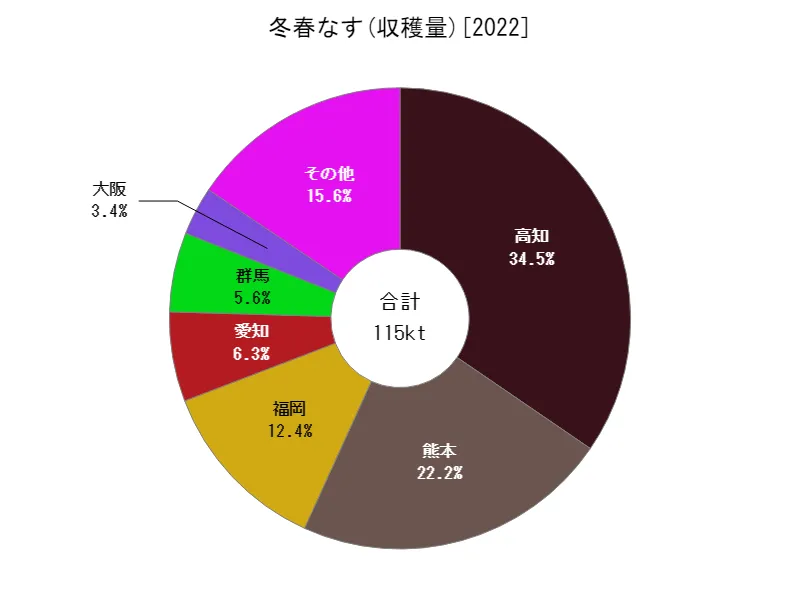

日本の果菜類の収穫量において、2022年のデータから特徴や傾向が浮かび上がります。最新のデータでは、高知が全体の最大で39.6ktの収穫量を記録し、これまでの最大値を更新しています。この結果から、高知が果菜類の生産において重要な役割を果たしていることが窺えます。一方で、他の都道府県も積極的に果菜類の生産に取り組んでおり、競争が活発化していることも考えられます。農業技術の進歩や効率化、地域資源の活用などが収穫量の向上に寄与している可能性があります。また、消費者の健康志向や食文化の変化に伴い、果菜類への需要が高まっていることも影響していると考えられます。今後は、地域ごとの特性や需要に合わせた生産体制の構築やマーケティング戦略の展開が、果菜類の収穫量向上に向けて重要な課題となるでしょう。

全体の最大は高知の39.6ktで、平均は3.58kt、合計は115kt

冬春なすの作付面積(主要データ)

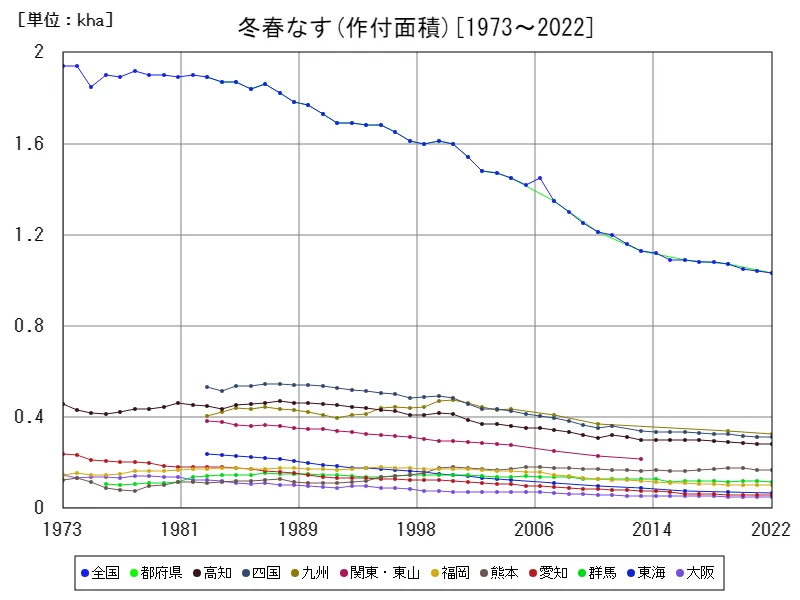

日本の冬春なすの作付面積について、1973年から2022年までのデータから特徴や傾向が見られます。初期のピーク時には、1973年に全国で1.94khaの作付面積が記録されましたが、現在はその約半分の53.1%にあたる作付面積が確認されています。この間、農業構造の変化や需要の変動、地域間の競争などが影響を与えてきました。農業政策の転換や国内外の経済状況の変化も、作付面積に影響を及ぼしています。また、消費者の食習慣の変化や輸入品の増加なども、作付面積の減少に寄与している可能性があります。一方で、農業技術の進歩や効率化、地域資源の活用などにより、効率的な生産体制が整備されている地域もあります。今後は、需要の変化や地域ごとの特性を考慮した適切な作付面積の確保が重要となります。持続可能な農業の推進や生産性の向上が求められる中、冬春なすの作付面積の縮小傾向を踏まえつつ、効果的な生産体制の構築が課題となるでしょう。

全体の最大は全国の1.94kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ53.1%

冬春なすの作付面積(都道府県別)

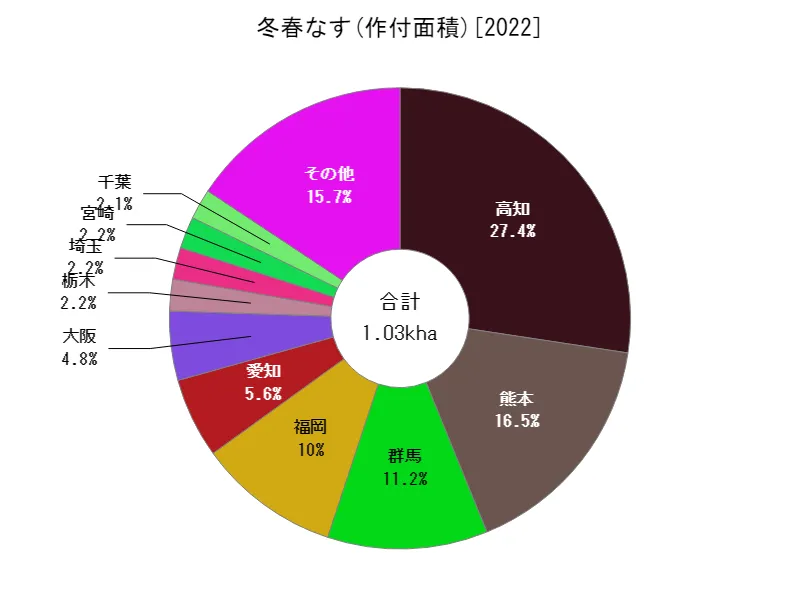

日本の果菜類の作付面積に関する2022年のデータから、いくつかの特徴が浮かび上がります。最新のデータでは、高知が全体の最大で283haの作付面積を記録し、これまでの最大値を更新しています。高知の果菜類生産が際立っていることが示唆されます。一方で、他の都道府県も果菜類の生産に積極的であることがわかります。地域ごとに気候条件や土壌状態が異なるため、それぞれの地域が最適な作付面積を確保し、生産効率を最大化している可能性があります。また、農業技術の進歩や持続可能な農業の推進も、作付面積の拡大に寄与していると考えられます。果菜類は需要が高いため、生産者は市場ニーズに迅速に対応し、効率的な生産体制を整えることが重要です。今後は、地域ごとの特性や需要の変化に柔軟に対応しつつ、持続可能な生産体制の構築が求められるでしょう。

全体の最大は高知の283haで、平均は32.3ha、合計は1.03kha

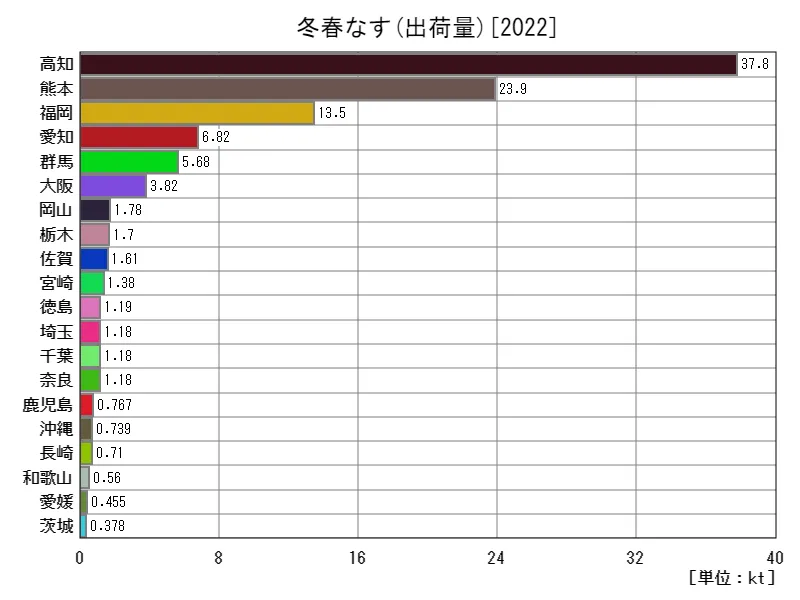

冬春なすの出荷量

日本の冬春なすの出荷量に関する2022年のデータから、いくつかの特徴が浮かび上がります。最新のデータでは、高知が全体の最大で37.8ktの出荷量を記録し、これまでの最大値を示しています。また、全体の平均出荷量は3.37ktであり、総合的には108ktに達しています。このデータから、高知が冬春なすの生産地として非常に重要であることが明らかになります。高知以外の地域も積極的に出荷を行っており、全国的に需要があることが窺えます。冬春なすは日本の食文化において重要な地位を占めており、需要が安定していることが伺えます。また、農業技術の進歩や生産効率の向上が、出荷量の増加に寄与していると考えられます。一方で、気候条件や自然災害などの要因により年々の収穫量や出荷量に変動が見られることもあります。今後は、需要の変化や環境への配慮を考慮しながら、持続可能な生産体制の確立が求められるでしょう。

全体の最大は高知の37.8ktで、平均は3.37kt、合計は108kt

コメント