概要

日本におけるネーブルオレンジの生産は、2006年をピークに全国的に最大10.4ktの収穫量を記録しています。結果樹面積では951haと、比較的広範囲で栽培されていることが示されています。出荷量に関しては和歌山県が2.11ktと最も多く、国内生産の中心地として重要な役割を果たしています。この傾向から、ネーブルオレンジの栽培は比較的限られた地域で行われていることがわかり、特に和歌山県がその生産をリードしていることが特徴です。また、2006年以降、生産量や出荷量がどのように変化したかについては、和歌山県のシェアが継続しているのか、あるいは他地域が増加したかに注目する必要があります。全体として、ネーブルオレンジは国内市場における需要に対して、限られた地域と面積で効率的に栽培されていると考えられます。改善案2006年以降の動向やデータについてさらに掘り下げる。他の地域との比較や気候条件の影響を追加する。生産技術や輸出に関する詳細を含める。これらの点についてさらに調べましょうか?

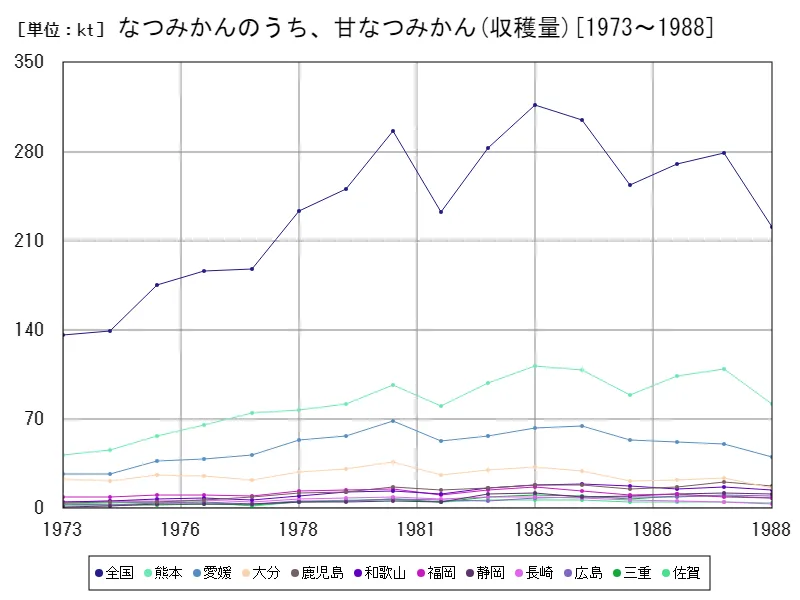

なつみかんのうち、甘なつみかんの収穫量(主要データ)

日本におけるネーブルオレンジの収穫量は、1973年から2006年にかけてのデータを通じて、さまざまな変動を見せてきました。特に1987年には全国で最大の67ktが記録され、この年がピークとなっています。それ以降、収穫量は減少傾向にあり、現在では当時の約15.5%にまで落ち込んでいます。この減少は、農業従事者の高齢化や新規就農者の不足、さらには気候変動の影響など、さまざまな要因が考えられます。ネーブルオレンジは、国内の一部地域、特に和歌山県での栽培が中心であり、その生産量は地域に依存しています。近年では、消費者の嗜好の変化や果物市場の競争が激化していることも、ネーブルオレンジの生産量に影響を及ぼしています。特に、果物の輸入自由化や多様化が進む中で、ネーブルオレンジの需要は減少しつつあります。一方で、収穫量の減少は、持続可能な農業や新しい品種の導入による生産性向上への期待感も生まれています。これにより、ネーブルオレンジの栽培が再び注目される可能性もあり、今後の動向に注目が必要です。日本のネーブルオレンジ産業は、変化する市場環境に適応しながら、新たな価値を見出す挑戦を続けています。

全体の最大は全国の316kt[1983年]で、現在の値はピーク時と比べ69.8%

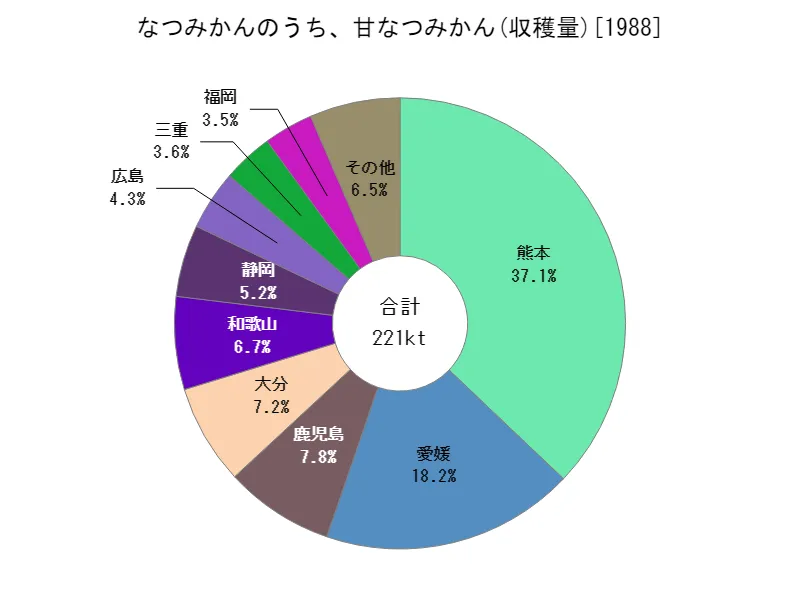

なつみかんのうち、甘なつみかんの収穫量(都道府県別)

日本におけるネーブルオレンジの収穫量は、2006年のデータを基に分析すると、地域ごとの特性が浮き彫りになります。この年、広島県が2.41ktの収穫量を記録し、全国で最も多く、現在のところ最大の生産地としての地位を確立しています。広島は、気候条件や土壌がネーブルオレンジの栽培に適しており、このことが生産量の増加に寄与しています。ネーブルオレンジは、1970年代から1980年代にかけて日本で人気を博し、多くの地域で栽培が行われました。しかし、近年では消費者の嗜好の変化や輸入果物の増加により、生産量が減少傾向にあります。特に、他の果物との競争が激化していることが影響を及ぼしています。さらに、農業従事者の高齢化や後継者不足もネーブルオレンジの生産に影響を与えています。これらの課題に対処するため、広島県を中心とした生産者は、持続可能な農業や高品質な品種の導入に取り組んでいます。これにより、今後も競争力を維持しながら、ネーブルオレンジの栽培を続けていくことが期待されています。総じて、ネーブルオレンジは日本の果物市場において、地域特性や市場の変化に柔軟に対応しながら、その存在感を保っていると言えます。今後の生産動向には注意が必要です。

全体の最大は熊本の81.9ktで、平均は9.2kt、合計は221kt

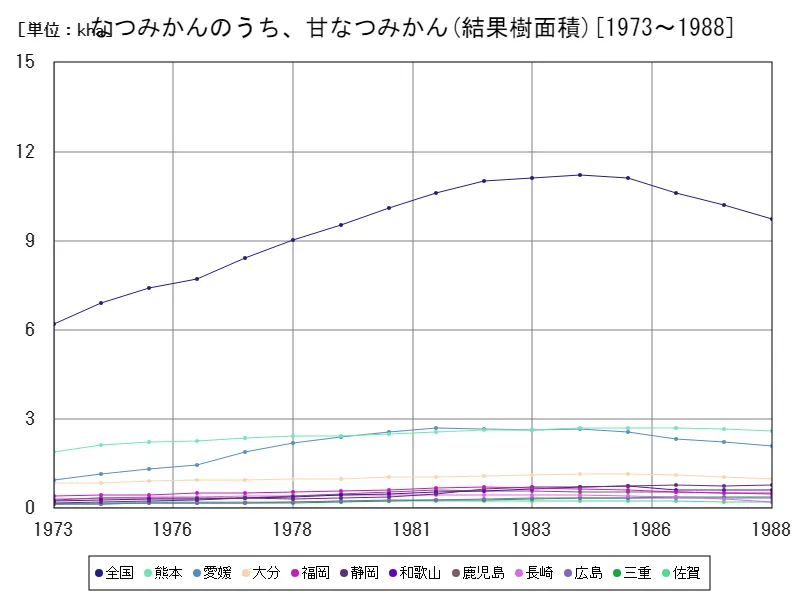

なつみかんのうち、甘なつみかんの結果樹面積(主要データ)

日本におけるネーブルオレンジの結果樹面積は、1973年から2006年にかけてのデータを通じて、特に1986年に4.25khaと最大を記録しました。この年は、日本のネーブルオレンジ生産の全盛期を示すもので、広範囲にわたる栽培が行われていました。しかし、その後の数十年間で結果樹面積は減少し、現在ではピーク時の22.4%にまで落ち込んでいます。この減少の背景には、農業従事者の高齢化や新規就農者の不足が挙げられます。特に、若い世代が農業に対する関心を失いつつあるため、ネーブルオレンジの栽培面積も縮小傾向にあります。また、消費者の嗜好が多様化し、他の果物との競争が激化する中で、ネーブルオレンジの需要も減少しています。この結果、栽培面積の維持が難しくなっている状況です。加えて、気候変動や農業技術の進展も、結果樹面積に影響を与えています。特に、温暖化に伴い、栽培条件が変化し、適した地域や品種の選定が求められています。今後のネーブルオレンジの栽培には、持続可能な農業の実践や、新たな市場開拓が不可欠です。全体として、ネーブルオレンジの栽培は日本の農業において重要な役割を果たしてきましたが、今後の展開には注意が必要です。

全体の最大は全国の11.2kha[1984年]で、現在の値はピーク時と比べ87%

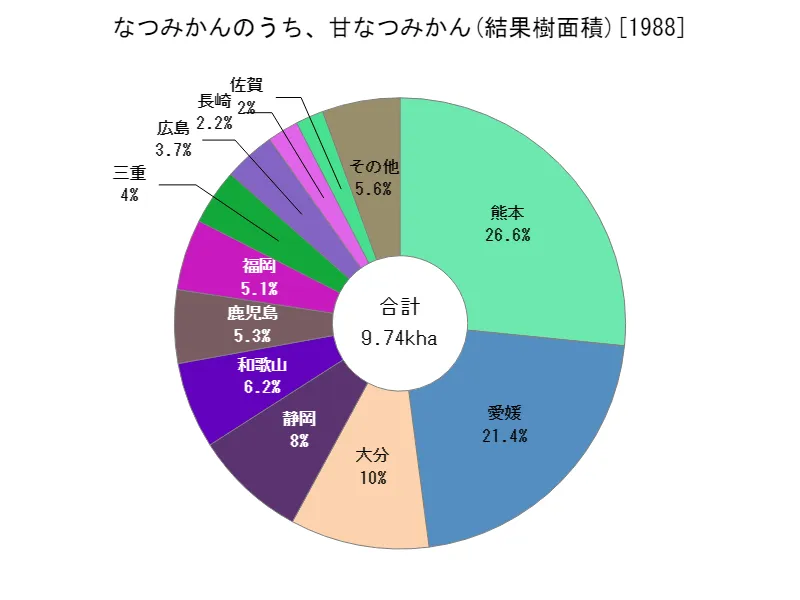

なつみかんのうち、甘なつみかんの結果樹面積(都道府県別)

日本におけるネーブルオレンジの結果樹面積は、2006年のデータを基に分析すると、静岡県が195haで全国最大の面積を占めています。このデータは、静岡県がネーブルオレンジの生産において重要な地位を持っていることを示しており、気候条件や土壌がこの果樹の栽培に適していることが背景にあります。近年の傾向として、ネーブルオレンジの栽培は他の果物と比較して安定しているものの、全体の結果樹面積は減少傾向にあります。特に、日本国内では農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、新規就農者の増加が見込まれないことが、ネーブルオレンジの生産面積に影響を及ぼしています。また、消費者の嗜好が多様化し、他の果物との競争が激化しているため、ネーブルオレンジの需要も変動しています。その中でも、静岡県は高品質なネーブルオレンジの生産を続けており、特に農業技術の向上やブランド化が進められています。このような取り組みは、地域の農業の持続可能性を高め、今後の市場において競争力を維持するために重要です。ネーブルオレンジの栽培は、日本の農業における特色ある分野であり、今後も市場の変化に適応しながら発展していくことが期待されます。

全体の最大は熊本の2.59khaで、平均は406ha、合計は9.74kha

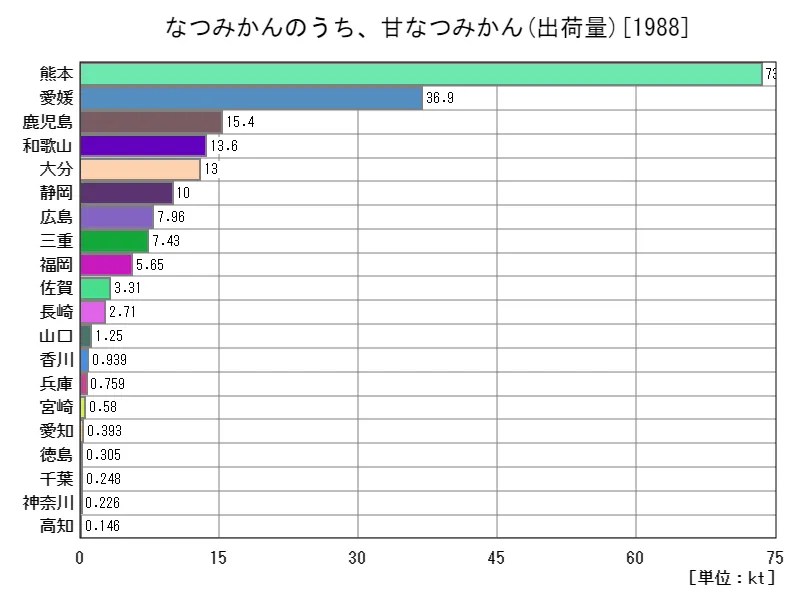

なつみかんのうち、甘なつみかんの出荷量

日本におけるネーブルオレンジの出荷量は、2006年のデータを基にすると、和歌山県が2.11ktで全国最大の出荷量を誇ります。この地域は、温暖な気候と豊かな土壌がネーブルオレンジの栽培に適しており、同県の生産者が高品質な果実を供給することで、全国的にも重要な役割を果たしています。全体の出荷量は合計で7.84kt、平均出荷量は1.31ktであり、和歌山の存在感が際立つ結果となっています。近年の傾向としては、ネーブルオレンジの出荷量が安定している一方で、消費者の嗜好や市場競争が影響を及ぼしています。特に、輸入果物や他の国内果物との競争が激化する中で、ネーブルオレンジの市場シェアを維持することが課題となっています。加えて、農業従事者の高齢化や新規就農者の不足も出荷量の増加を妨げる要因となっています。さらに、出荷量の維持や増加を図るためには、ブランド化やマーケティング戦略の強化が求められています。和歌山県では、地元産のネーブルオレンジをPRするための取り組みが進められ、消費者の関心を引く工夫がされています。全体として、ネーブルオレンジは日本の果物市場において重要な位置を占めており、今後の出荷量の推移に注目が必要です。

全体の最大は熊本の73.5ktで、平均は8.1kt、合計は194kt

主要データ

| なつみかん(なつみかんのうち, 甘なつみかん, 収穫量) [kt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 熊本 | 愛媛 | 鹿児島 | 大分 | 和歌山 | 静岡 | 広島 | 三重 | 福岡 | |

| 1988 | 220.7 | 81.9 | 40.1 | 17.3 | 15.8 | 14.7 | 11.4 | 9.45 | 7.97 | 7.8 |

| 1987 | 278.9 | 109.4 | 50.4 | 20.3 | 23.4 | 16.5 | 12.2 | 10.5 | 9.39 | 8.86 |

| 1986 | 269.9 | 103.6 | 51.8 | 16.7 | 22.3 | 14.9 | 11.4 | 9.18 | 9.37 | 11.5 |

| 1985 | 253.5 | 88.6 | 53.6 | 14.8 | 21.4 | 17.7 | 9.89 | 9.17 | 6.95 | 10.8 |

| 1984 | 304.9 | 108.7 | 64.2 | 18.6 | 29 | 19 | 8.78 | 9.13 | 9.37 | 13.7 |

| 1983 | 316.4 | 111.5 | 63.1 | 18 | 32.6 | 18.5 | 11.7 | 8.16 | 10.2 | 16.6 |

| 1982 | 282.7 | 98.5 | 56.9 | 15.9 | 29.8 | 15.9 | 11.5 | 6.02 | 8.74 | 14.6 |

| 1981 | 232.3 | 80.1 | 53.2 | 14 | 26 | 11.2 | 4.85 | 6.19 | 4.85 | 10.3 |

| 1980 | 296.4 | 96.5 | 68.7 | 16.4 | 36.6 | 13.6 | 5.83 | 7.22 | 7.09 | 15.1 |

| 1979 | 250.6 | 81.7 | 56.4 | 12.6 | 31 | 12.6 | 4.75 | 5.59 | 5.37 | 14 |

| 1978 | 233.4 | 76.9 | 53.8 | 12.1 | 28.1 | 9.61 | 4.64 | 5.46 | 4.84 | 13.6 |

| 1977 | 188.1 | 74.6 | 41.9 | 8.86 | 22.5 | 6.18 | 3.37 | 3.55 | 2.63 | 9.78 |

| 1976 | 186.6 | 65.1 | 38.3 | 6.66 | 25 | 7.96 | 3.32 | 4.86 | 3.27 | 10.7 |

| 1975 | 175.1 | 56.9 | 37.4 | 4.87 | 26.3 | 6.98 | 3.12 | 4.43 | 2.76 | 10.6 |

| 1974 | 139.1 | 46 | 27.1 | 4.64 | 21.3 | 5.46 | 1.79 | 2.82 | 2.46 | 9.11 |

| 1973 | 136.3 | 42.2 | 27 | 4.27 | 23.2 | 5.33 | 1.35 | 3.7 | 2.31 | 9.07 |

コメント