概要

日本の農業における洋ラン類の鉢もの栽培は近年、安定した成長を見せています。2022年のデータによれば、全国の洋ランの出荷量は1190万鉢に達し、収穫面積は16.8千アールとなっています。これらの数字は、洋ラン栽培が農業経済において重要な位置を占めていることを示しています。特に、都市部や温暖な地域での需要が高まり、栽培面積や出荷量が増加している傾向があります。また、洋ランは高付加価値な作物であり、国内外での需要も安定しており、生産者にとって安定した収入源となっています。今後も、技術の進歩や市場の拡大により、洋ラン栽培の規模と経済的重要性がさらに増すと予想されます。

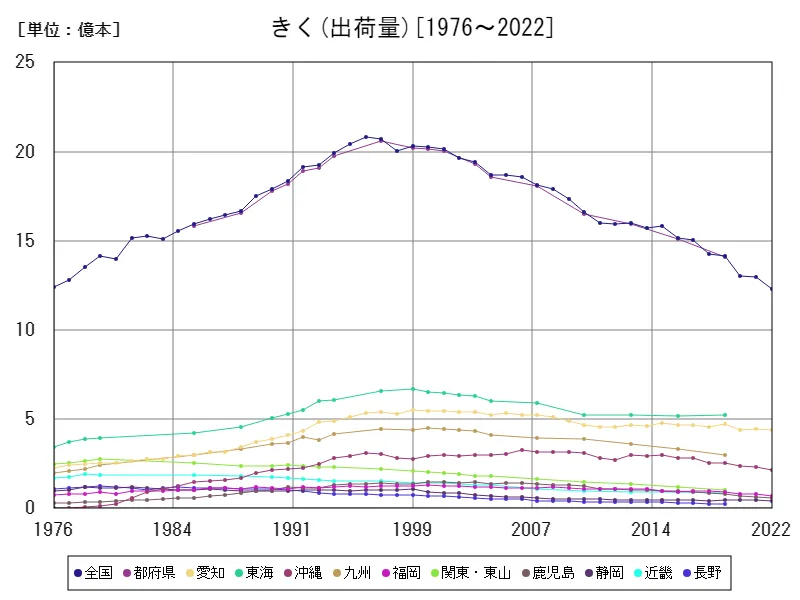

きくの出荷量(主要データ)

日本における洋ラン類の出荷量は1990年から2022年までに変遷を見せています。ピーク時の2002年には全国で2460万鉢の出荷が記録され、その後は減少傾向にあります。2022年の出荷量は1190万鉢で、ピーク時に比べて48.4%まで減少しています。この減少は、都市化や生活様式の変化による園芸需要の低下、そして他の鉢物やカット花の人気増加による競合の影響が考えられます。一方で、洋ランの高い付加価値や、特定の需要層に向けた生産が続いており、一部地域では生産量が安定しています。将来的には、技術革新や市場ニーズの変化により、洋ラン栽培の再活性化や新たな需要の拡大が期待されています。

全体の最大は全国の20.8億本[1996年]で、現在の値はピーク時と比べ59%

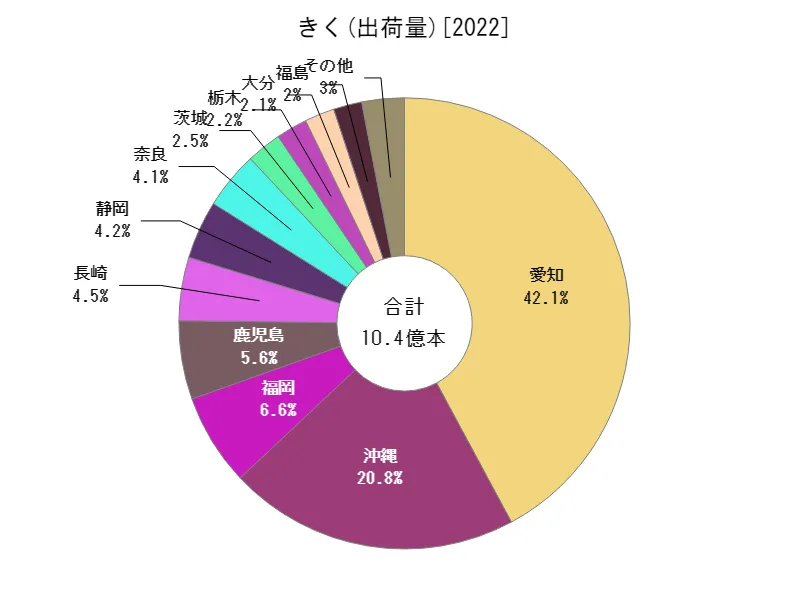

きくの出荷量(都道府県別)

日本の農業における鉢もの類の出荷量は、2019年の都道府県別データを基に概観すると、北海道が全体の最大で18.1万鉢を記録し、最も多くの鉢もの類が出荷されていることがわかります。これは、北海道が温室栽培や季節的な生産に適した気候条件を持ち、多様な鉢植え作物を生産していることを反映しています。一方、他の地域でも都市部での需要拡大や観賞用途の増加により、鉢もの類の生産が活発化しています。特に都市近郊や観光地では、季節ごとのイベントや観光客向けの花飾りが需要を牽引しています。また、技術革新や新たな品種の導入により、鉢もの類の多様化や生産効率の向上が進んでいます。これにより、生産者は競争力を保ちながら、市場の需要に応じた供給が可能になっています。今後は、環境配慮型の栽培技術や消費者ニーズの多様化が更なる成長を促進すると予測されています。

全体の最大は愛知の4.38億本で、平均は7990万本、合計は10.4億本

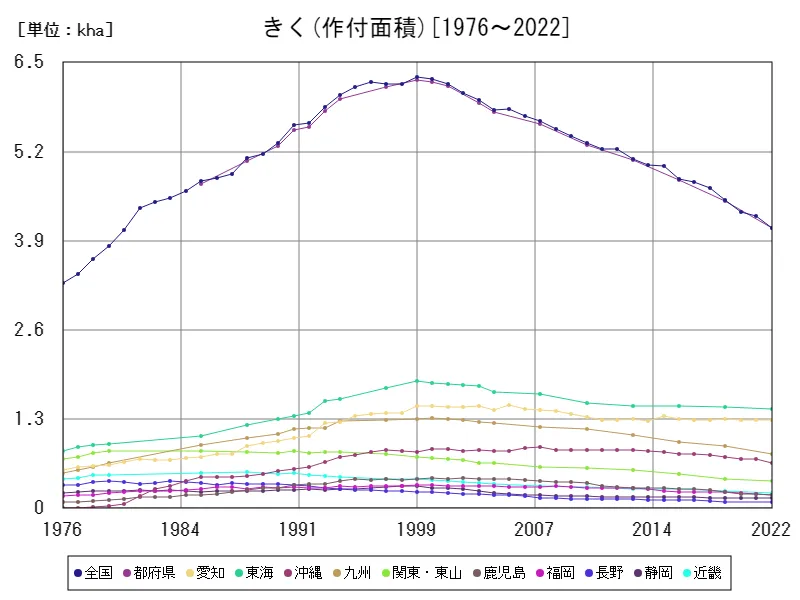

きくの作付面積(主要データ)

日本の農業における洋ラン類の収穫面積は、1990年から2022年までの間に変化しています。ピーク時の2003年には全国で29.2千アールの収穫面積が記録され、その後は減少傾向にあります。2022年の収穫面積はピーク時の57.5%に相当し、減少の主な要因は都市化やライフスタイルの変化による園芸需要の低下と考えられます。また、洋ランの生産には高度な技術が要求され、労働集約的であることも減少要因の一つです。一方で、品質管理や新技術の導入により、生産効率が向上し、一定の生産量を維持しています。地域によっては特化した栽培地が形成され、洋ランの特定の品種や色合いが好まれる傾向があります。将来的には、持続可能な栽培方法や市場ニーズの変化に対応するための生産者の努力が不可欠であり、需要の回復や新たな市場拡大が期待されています。

全体の最大は全国の6.28kha[1999年]で、現在の値はピーク時と比べ65.2%

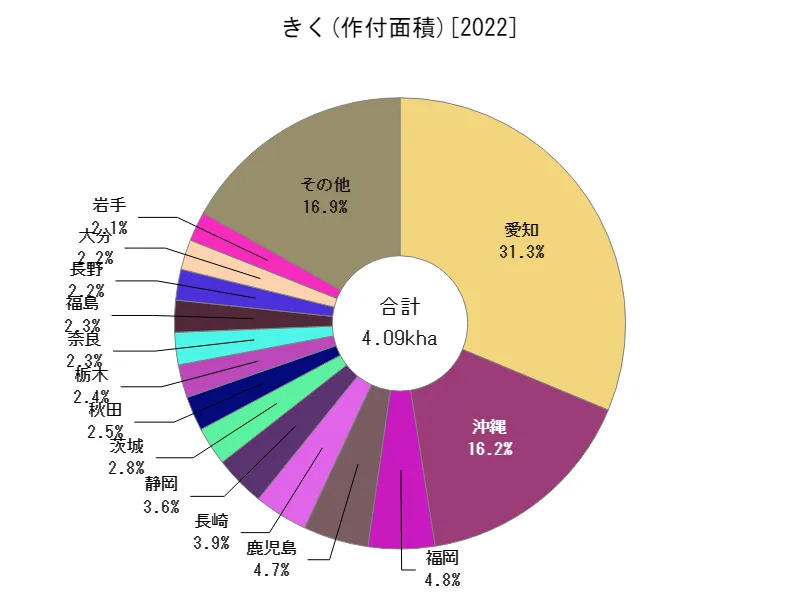

きくの作付面積(都道府県別)

日本の農業における鉢もの類の収穫面積は、2022年の都道府県別データにより、北海道が全体の最大で68エーカーを記録し、最も広い面積で栽培が行われていることが分かります。鉢もの類の栽培は都市部や観光地を中心に需要が高まり、特に季節ごとのイベントや花飾り用途で重要視されています。このため、北海道の広大な土地と適した気候条件が、多様な鉢植え作物の生産に貢献しています。一般的な傾向として、全国的には都市化の進展に伴い、鉢もの類の栽培地は限られた地域に集中しています。観賞用途が中心であり、花や観葉植物の多様な品種が生産されています。技術革新や施設栽培の導入により、品質管理や生産効率が向上し、競争力のある市場供給が実現しています。一方で、栽培面積の増加や減少は地域や季節によって異なり、需要の変化や経済状況が影響を与えています。特に気候条件の違いが栽培の拡大や多様化に寄与しており、各地域が特有の鉢もの類の栽培に取り組んでいます。今後は、環境への配慮や持続可能な農業の推進が求められる中で、鉢もの類の栽培は技術革新や市場ニーズの変化に応じて発展を続けると予測されています。地域ごとの特性を生かした生産体制の確立や、消費者志向の変化に柔軟に対応することが重要です。

全体の最大は愛知の1.28khaで、平均は87.1ha、合計は4.09kha

主要データ

| 切り花類(きく, 出荷量, 計) [億本] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 東海 | 愛知 | 九州 | 沖縄 | 関東・東山 | 福岡 | 東北 | 近畿 | |

| 2022 | 12.27 | 4.38 | 2.17 | 0.68 | ||||||

| 2021 | 12.98 | 4.47 | 2.34 | 0.78 | ||||||

| 2020 | 13 | 4.41 | 2.35 | 0.8 | ||||||

| 2019 | 14.12 | 14.07 | 5.24 | 4.73 | 3 | 2.53 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |

| 2018 | 14.24 | 4.53 | 2.56 | 0.96 | ||||||

| 2017 | 15.04 | 4.64 | 2.84 | 0.97 | ||||||

| 2016 | 15.14 | 15.1 | 5.2 | 4.67 | 3.3 | 2.8 | 1.22 | 0.93 | 0.99 | 0.9 |

| 2015 | 15.81 | 4.81 | 3 | 1 | ||||||

| 2014 | 15.73 | 4.6 | 2.91 | 1.07 | ||||||

| 2013 | 15.99 | 15.92 | 5.22 | 4.66 | 3.6 | 3.01 | 1.37 | 1.07 | 1.03 | 0.9 |

| 2012 | 15.95 | 4.59 | 2.73 | 1.07 | ||||||

| 2011 | 15.97 | 4.53 | 2.83 | 1.05 | ||||||

| 2010 | 16.6 | 16.52 | 5.25 | 4.65 | 3.88 | 3.08 | 1.45 | 1.08 | 1.02 | 0.98 |

| 2009 | 17.31 | 4.92 | 3.14 | 1.13 | ||||||

| 2008 | 17.92 | 5.14 | 3.15 | 1.19 | ||||||

| 2007 | 18.14 | 18.04 | 5.92 | 5.25 | 3.96 | 3.13 | 1.64 | 1.16 | 1.14 | 1.1 |

| 2006 | 18.57 | 5.24 | 3.24 | 1.12 | ||||||

| 2005 | 18.69 | 5.35 | 3.04 | 1.14 | ||||||

| 2004 | 18.67 | 18.58 | 6.04 | 5.24 | 4.11 | 2.96 | 1.81 | 1.19 | 1.06 | 1.29 |

| 2003 | 19.4 | 19.28 | 6.29 | 5.4 | 4.32 | 3 | 1.83 | 1.21 | 1.04 | 1.33 |

| 2002 | 19.64 | 6.35 | 5.4 | 4.4 | 2.93 | 1.91 | 1.26 | 1.04 | 1.38 | |

| 2001 | 20.16 | 20.05 | 6.48 | 5.47 | 4.46 | 3 | 1.99 | 1.24 | 1.07 | 1.44 |

| 2000 | 20.28 | 20.16 | 6.51 | 5.47 | 4.51 | 2.94 | 2.01 | 1.29 | 1.06 | 1.42 |

| 1999 | 20.31 | 20.2 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 2.77 | 2.1 | 1.27 | 1.01 | 1.44 |

| 1998 | 20.02 | 5.27 | 2.81 | 1.26 | ||||||

| 1997 | 20.68 | 20.57 | 6.58 | 5.38 | 4.42 | 3.07 | 2.23 | 1.26 | 0.97 | 1.51 |

| 1996 | 20.81 | 5.32 | 3.07 | 1.22 | ||||||

| 1995 | 20.4 | 5.1 | 2.95 | 1.23 | ||||||

| 1994 | 19.89 | 19.75 | 6.08 | 4.91 | 4.18 | 2.8 | 2.31 | 1.21 | 0.89 | 1.54 |

| 1993 | 19.26 | 19.1 | 6 | 4.83 | 3.8 | 2.51 | 2.34 | 1.15 | 0.9 | 1.6 |

| 1992 | 19.11 | 18.93 | 5.52 | 4.31 | 4 | 2.25 | 2.38 | 1.17 | 0.89 | 1.66 |

| 1991 | 18.33 | 18.2 | 5.27 | 4.1 | 3.69 | 2.18 | 2.42 | 1.1 | 0.81 | 1.72 |

| 1990 | 17.88 | 17.77 | 5.03 | 3.89 | 3.6 | 2.14 | 2.4 | 1.16 | 0.79 | 1.73 |

| 1989 | 17.48 | 3.71 | 1.97 | 1.19 | ||||||

| 1988 | 16.68 | 16.58 | 4.58 | 3.44 | 3.33 | 1.69 | 2.37 | 1.06 | 0.7 | 1.84 |

| 1987 | 16.45 | 3.17 | 1.59 | 1.14 | ||||||

| 1986 | 16.23 | 3.15 | 1.51 | 1.14 | ||||||

| 1985 | 15.93 | 15.83 | 4.23 | 2.99 | 2.99 | 1.5 | 2.54 | 1.02 | 0.72 | 1.88 |

| 1984 | 15.53 | 2.93 | 1.26 | 1.04 | ||||||

| 1983 | 15.1 | 2.79 | 1.07 | 0.96 | ||||||

| 1982 | 15.28 | 2.77 | 0.94 | 0.97 | ||||||

| 1981 | 15.15 | 2.65 | 0.61 | 0.97 | ||||||

| 1980 | 14 | 2.56 | 0.22 | 0.79 | ||||||

| 1979 | 14.16 | 3.94 | 2.56 | 2.44 | 0.1 | 2.76 | 0.94 | 0.75 | 1.88 | |

| 1978 | 13.55 | 3.88 | 2.49 | 2.2 | 0.06 | 2.63 | 0.78 | 0.56 | 1.93 | |

| 1977 | 12.82 | 3.7 | 2.45 | 2.1 | 0.04 | 2.51 | 0.8 | 0.44 | 1.78 | |

| 1976 | 12.38 | 3.43 | 2.25 | 1.95 | 0.04 | 2.48 | 0.75 | 0.51 | 1.68 | |

コメント