概要

日本の農業における耕地の拡張・縮小に関するデータから見ると、2022年時点での傾向は以下の通りです。まず、拡張計に関しては全国規模での拡張が最大で2.84千ヘクタールであり、これは農地の新規開拓や再利用などによるものと考えられます。一方、かい廃計では全国規模での縮小が最大で16.7千ヘクタールあり、これは農地の廃止や転用が主な要因として考えられます。この傾向は、都市化や農業の高度化に伴い、農地の集約や合理化が進む一方で、一部地域では新たな農地の開拓や再利用が行われていることを示唆しています。農地の拡張と縮小のバランスを保ちながら、持続可能な農業の推進が求められる中、地域ごとの特性やニーズに合わせた政策や取り組みが重要となります。

田畑計の計(主要データ)

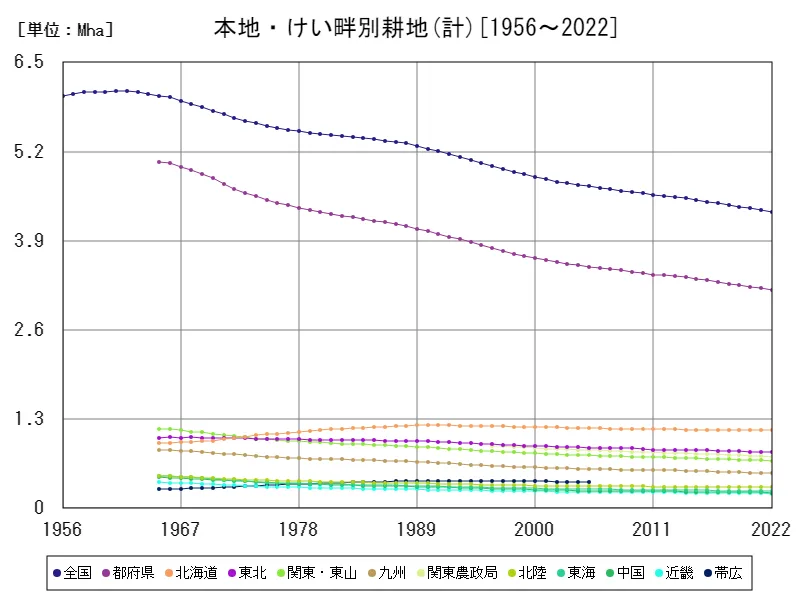

日本の農業における田の拡張計のデータを見ると、1956年から2022年までの傾向を把握できます。最大の拡張は1968年に記録され、全国で47.8千ヘクタールでした。しかし、現在はピーク時と比べて5.94%にまで減少しています。これは、都市化や産業の発展に伴い、農地の需要が減少し、また、農地の転用や開発などが進んだ結果と考えられます。特に、農業人口の減少や高度化による農業の効率化が進んだことが、この傾向に影響を与えています。農地の拡張計の減少は、地域ごとに異なる要因によってもたらされており、農業政策や地域振興策の必要性が示唆されます。持続可能な農業の推進や農地の保全に向けた努力が、今後の課題となるでしょう。

全体の最大は全国の6.09Mha[1961年]で、現在の値はピーク時と比べ71.1%

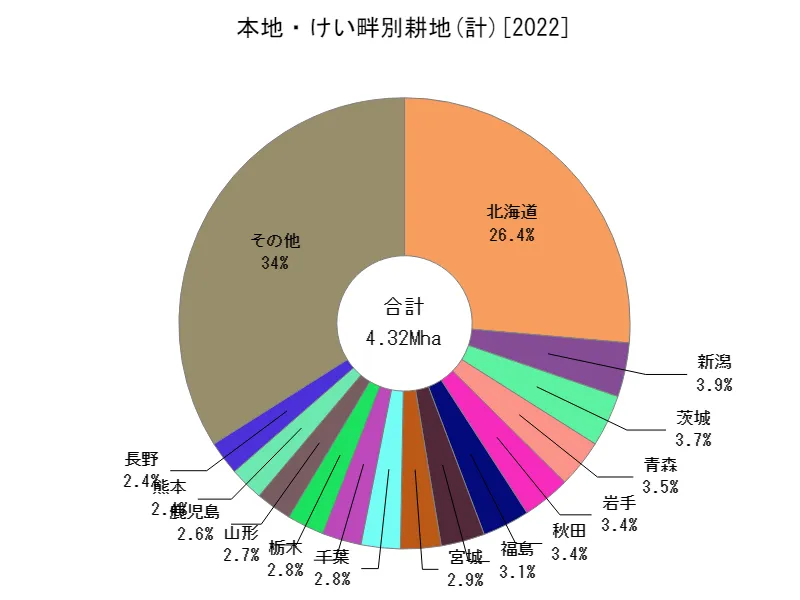

田畑計の計(都道府県別)

2022年の日本における農業において、耕地の拡張・かい廃の拡張計に注目が集まっています。都道府県別のデータから見ると、全体の最大は宮城県での336ヘクタールであり、これが最新の値として記録されています。この数字は他の都道府県と比較しても突出して大きく、宮城県における農地の拡張や再利用の動きが活発であることを示唆しています。一方で、他の地域では拡張よりもかい廃の方が主流である可能性があります。この傾向を解釈する際には、地域ごとの農業の需要や特性、そして政府の農業政策の影響も考慮する必要があります。拡張が見られる地域では、農業の振興や地域経済の活性化などが推進されている可能性が高いでしょう。一方で、かい廃が主流である地域では、都市化や産業の発展に伴い農地が失われつつある可能性があります。総じて言えるのは、農地の拡張やかい廃は地域ごとに異なる要因によって引き起こされており、地域の特性やニーズに応じた政策や取り組みが求められているということです。持続可能な農業の推進や農地の保全に向けた努力が、今後ますます重要になるでしょう。

全体の最大は北海道の1.14Mhaで、平均は92kha、合計は4.32Mha

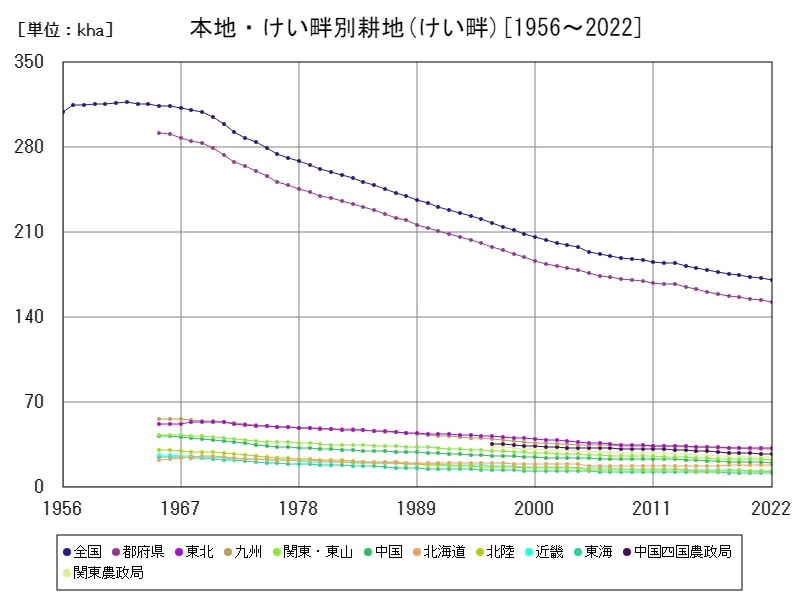

田畑計のけい畔(主要データ)

日本の農業における田のかい廃計のデータを分析すると、1956年から2022年までの傾向が明らかになります。最大のかい廃は1974年に記録され、全国で74千ヘクタールでした。しかし、現在はピーク時と比べて22.6%にまで減少しています。この傾向は、都市化や産業の発展に伴い、農地の需要が減少し、また、農業の高度化による効率化が進んだ結果と考えられます。特に、農業人口の減少や農業の経営環境の変化が、かい廃計の減少に影響を与えています。農業の担い手不足や経営の合理化などが、かい廃の動向に影響を与えている可能性があります。地域ごとに異なる要因によってかい廃の動きが変わるため、地域の特性やニーズに応じた対策や支援が必要です。農地の保全や持続可能な農業の推進が重要な課題として残されています。

全体の最大は全国の317kha[1962年]で、現在の値はピーク時と比べ54%

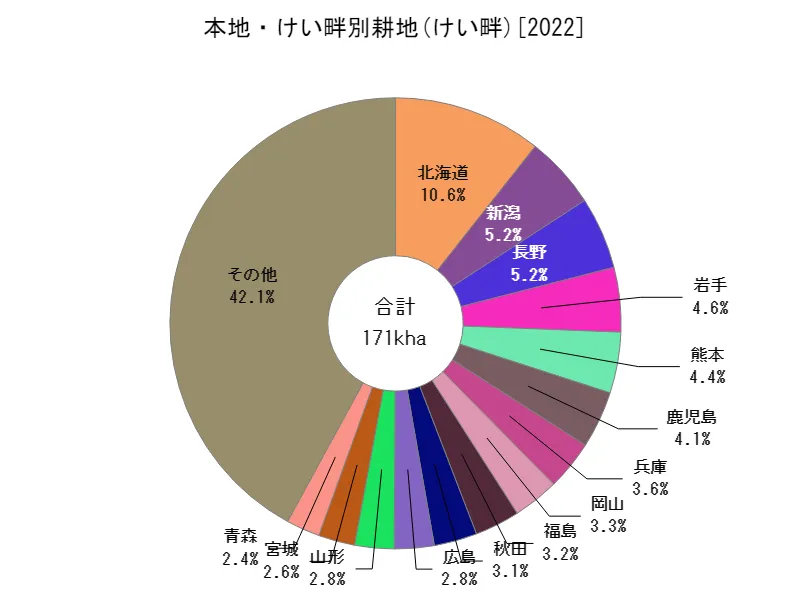

田畑計のけい畔(都道府県別)

日本の農業における耕地のかい廃計に関する最新の2022年のデータを考察すると、全体の最大は熊本県での1.54千ヘクタールという記録がされています。この数値が過去最大であることから、耕地のかい廃が全国的に増加していることが示されます。この傾向の背景には、農業の高度化や技術革新による効率化が進み、経営規模の拡大や地域間の競争が激化していることが挙げられます。また、人口減少や農業労働力の不足など、農業経営環境の変化もかい廃の増加に影響している可能性があります。一方で、地域によっては農業振興や農地保全のための施策や取り組みが行われており、かい廃を抑制する方向に向かっている地域もあります。しかしながら、耕地のかい廃が増加する一方で、農地の保全や持続可能な農業の推進が喫緊の課題となっています。総じて言えるのは、耕地のかい廃は地域の経済状況や農業政策、農家の経営戦略など多岐にわたる要因によって影響を受けており、地域ごとに異なる特性や課題が存在するということです。将来的には、持続可能な農業を実現するために、地域ごとのニーズに合わせた施策や支援が必要とされています。

全体の最大は北海道の18.2khaで、平均は3.64kha、合計は171kha

コメント