概要

キャベツは日本の葉茎菜類の中でも重要な作物であり、近年のデータからその生産状況を読み取ることができます。2022年の全国収穫量は1.46Mt、作付面積は33.9khaと、いずれも大きな数字で、キャベツの需要が高いことを示しています。特に愛知県は254ktの出荷量を誇り、全国の中心的な生産地と位置付けられています。これまでの傾向としては、キャベツの作付面積は安定しており、収穫量も増加傾向にありますが、気候変動や病害虫の影響で変動が見られることもあります。また、消費者の健康志向に伴い、キャベツの需要は引き続き高まっており、特にサラダや加工食品への利用が増えています。さらに、愛知県のような特定地域での集中生産は、物流や販売の効率を高める一方で、他地域との競争を激化させる要因ともなっています。今後の課題としては、持続可能な農業の実践や新しい栽培技術の導入が求められており、農業者は環境への配慮を重視しつつ、高品質なキャベツの生産に努める必要があります。これにより、今後もキャベツの生産が持続可能であることが期待されます。

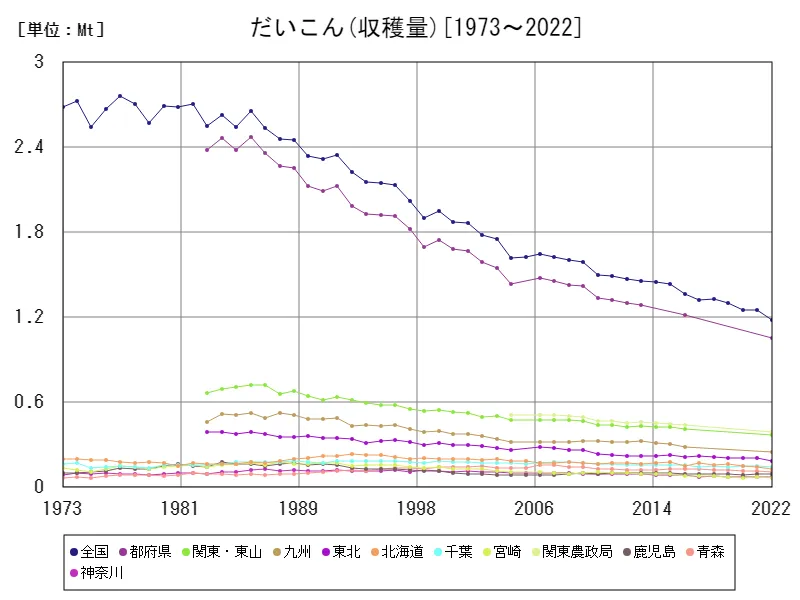

だいこんの収穫量(主要データ)

キャベツは日本の葉茎菜類の中で重要な位置を占めており、その収穫量は1973年から2022年にかけてのデータで見ると、1986年に記録された1.67Mtが最高値となっています。このピーク時に対し、2022年の収穫量は1.46Mtであり、87.5%の水準にとどまっています。このことは、キャベツの生産が依然として盛んな一方で、過去のピークに比べると若干の減少傾向が見られることを示しています。この減少の要因としては、農業従事者の高齢化や後継者不足、また気候変動による影響が考えられます。特に、気候の変化は栽培環境に直接的な影響を与え、病害虫の発生や生育サイクルの変化をもたらしています。また、消費者の食の多様化や嗜好の変化も影響しており、キャベツに代わる他の野菜が選ばれることもあります。とはいえ、キャベツの需要は依然として高く、特に健康志向の高まりから、サラダや料理のトッピングとしての需要は増加しています。これに対応するため、農業者は新しい栽培技術や品種改良に取り組んでおり、持続可能な農業を目指す動きも進んでいます。今後のキャベツ生産の展望は、これらの取り組み次第で大きく変わる可能性があります。

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

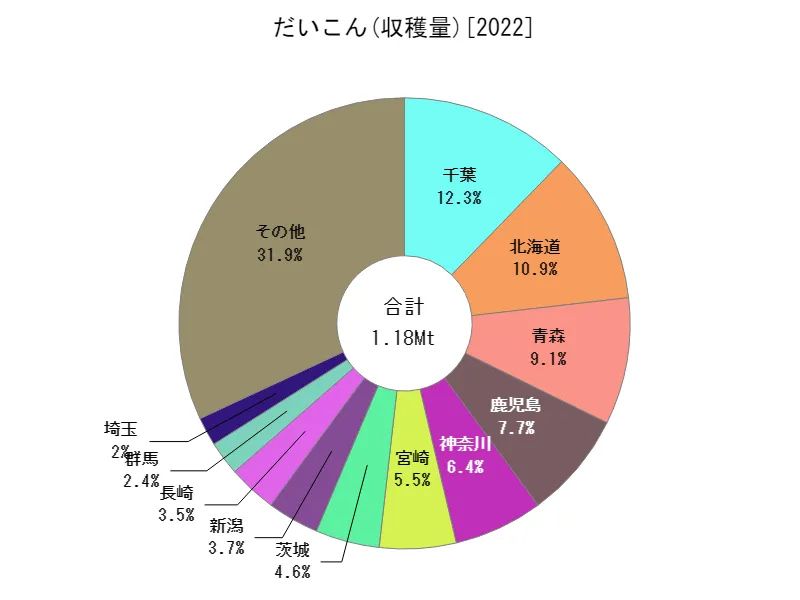

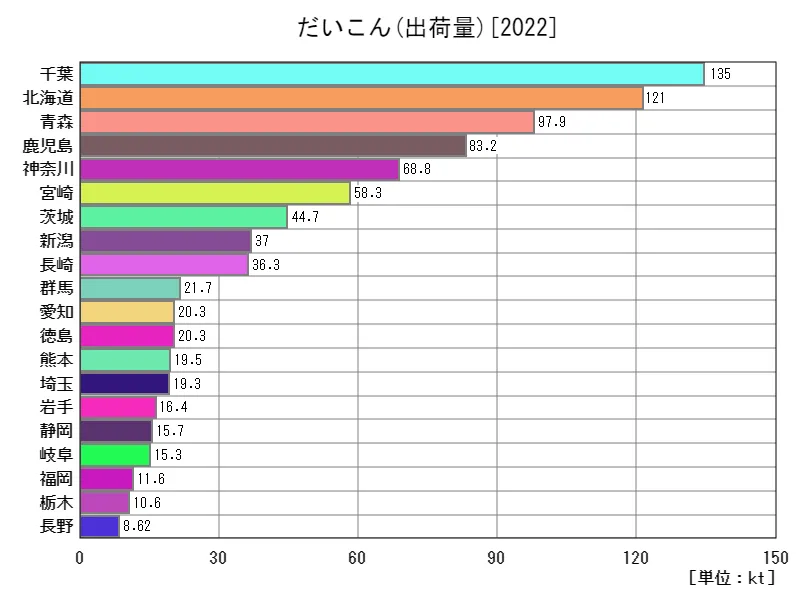

だいこんの収穫量(都道府県別)

日本の葉茎菜類の生産において、群馬県は2022年に285ktの収穫量を記録し、都道府県別で最大の生産地となりました。この数値は群馬県の農業の強さを示しており、特に高原地帯での栽培が気候条件に適していることが要因とされています。群馬県は水はけの良い土壌と適度な気温を活かし、品質の高い葉茎菜類を生産しています。これまでの傾向として、葉茎菜類は健康志向の高まりや料理の多様化に伴い、消費が増加しています。特に、サラダやお浸し、炒め物など多様な調理法で利用されることから、需要が安定しています。さらに、都道府県ごとの特色が際立っており、群馬県のように特定の地域が集中生産地となることで、効率的な流通が可能になっています。しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足、気候変動の影響など、今後の課題も存在します。特に、極端な気象条件が作物の生育に影響を及ぼすことが懸念されており、農業者は新たな技術や品種改良に取り組む必要があります。また、持続可能な農業へのシフトも求められており、環境に配慮した栽培方法の導入が期待されています。今後も群馬県を含む各地域での葉茎菜類の生産がどのように進化していくか注目されます。

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

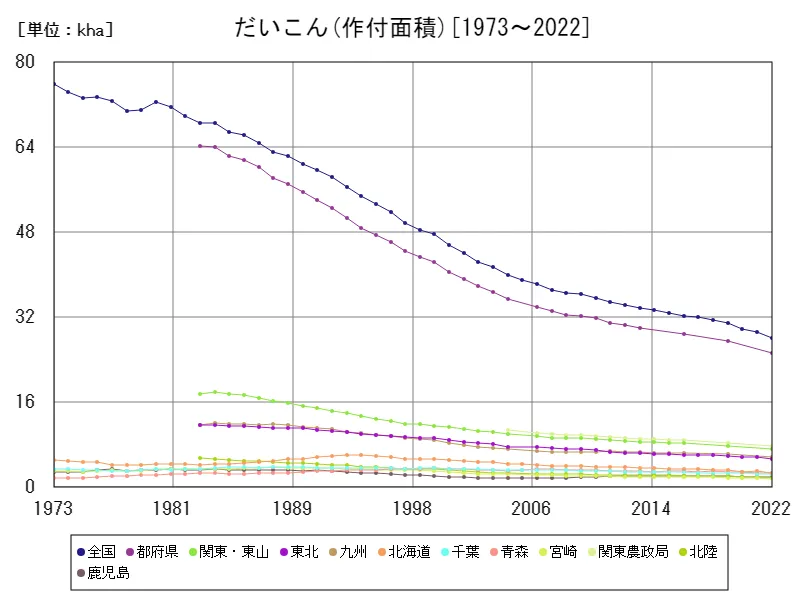

だいこんの作付面積(主要データ)

キャベツは日本の葉茎菜類の中でも重要な作物であり、1973年から2022年のデータにおいて、1981年に記録された作付面積の43.3khaが最高値となっています。このピーク時と比較すると、現在の作付面積は78.3%にあたる31.9khaであり、減少傾向が見られます。作付面積の減少にはいくつかの要因が考えられます。まず、農業従事者の高齢化や後継者不足が影響しており、特に中山間地域での農業が維持しにくくなっています。また、農業の効率化が進む中で、作物の多様化や他の高付加価値作物へのシフトが見られ、キャベツの作付面積が相対的に減少していることも一因です。しかし、キャベツの需要は依然として高く、特に健康志向の高まりから、サラダや料理のトッピングとしての利用が増えています。この需要に応えるため、農業者は新しい栽培技術や品種改良に取り組む必要があります。また、環境への配慮から、持続可能な農業へのシフトも求められており、これによりキャベツの生産が効率的かつ環境に優しい形で行われることが期待されています。今後、キャベツの作付面積を回復させるためには、地域の特性を活かしつつ、農業の魅力を若い世代に伝えていくことが重要です。

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

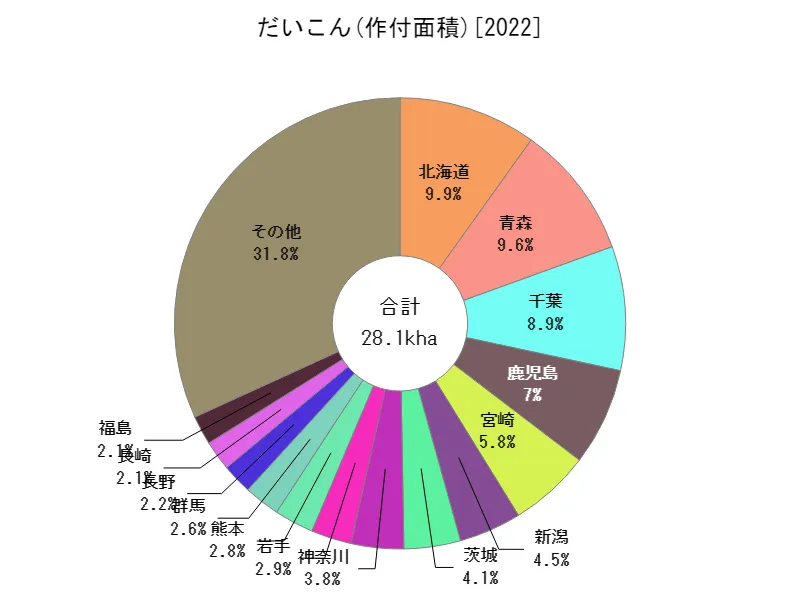

だいこんの作付面積(都道府県別)

日本の葉茎菜類の作付面積において、2022年のデータでは愛知県が5.44khaと最大の面積を記録しています。愛知県は、豊かな土壌と温暖な気候に恵まれており、葉茎菜類の生産に非常に適した地域です。この地域では、特にキャベツやレタスなどが多く栽培されており、安定した供給を実現しています。これまでの傾向として、葉茎菜類は消費者の健康志向の高まりとともに需要が増加しています。サラダや料理のトッピングとして人気があり、特に若年層や健康を意識する層に支持されています。そのため、生産者は品質向上や効率的な栽培方法の導入に力を入れています。一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足は依然として大きな課題です。特に小規模農家が多い地域では、持続可能な経営が難しくなってきています。これに対処するため、地域での連携や新たな技術の導入が求められています。また、環境問題への対応として、有機農業や省エネ技術の採用が進む傾向も見られます。今後は、愛知県のような生産地がその強みを活かしつつ、持続可能な農業を実現するための取り組みがますます重要となるでしょう。葉茎菜類の生産は、地域経済にも大きな影響を与えるため、その発展が期待されます。

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

だいこんの出荷量

日本のキャベツの出荷量において、2022年のデータでは愛知県が254ktと最大の出荷量を記録し、全体の合計は1.31Mt、平均出荷量は27.9ktとなっています。愛知県は気候条件や土壌の適性に恵まれており、高品質なキャベツの生産地として知られています。この地域の生産者は、効率的な栽培方法や流通システムを確立しており、その結果、安定した出荷を実現しています。これまでの傾向として、キャベツの需要は健康志向の高まりに伴い増加しています。特に、サラダや料理のトッピングとして利用されることが多く、消費者の多様なニーズに応える形で生産が行われています。さらに、キャベツの栽培は技術革新によって進化しており、病害虫対策や収穫後の管理がより効率的になっています。一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足は課題として残っています。特にキャベツの栽培が盛んな地域では、これらの問題への対策が急務です。また、気候変動による影響も無視できず、安定した生産を維持するためには、持続可能な農業への転換が求められています。今後、キャベツの出荷量をさらに増加させるためには、地域の特性を活かした生産体制の強化と、新たな市場開拓が重要です。これにより、キャベツの生産が地域経済にも大きな貢献を果たすことが期待されます。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント