概要

2022年のデータによると、ベネズエラの野菜生産量ではキャベツが最大の108ktを記録しており、これは過去数年にわたる生産量の増加傾向を示しています。キャベツは、比較的容易に栽培できるため、国内需要の高い野菜であり、特に市場での需要の変動に応じた生産調整が行われていると考えられます。一方、トマトについては、用途別に見ると、生鮮用の消費が最も高く、次いで加工用トマトが一定の割合を占めています。これにより、ベネズエラのトマト栽培は、生鮮市場向けに多くの面積を割きつつも、一定の加工産業にも対応していることがわかります。土地利用の観点では、特にキャベツやトマトのような高需要の作物が大きな割合を占め、これらの作物に対して集中的に農地が使われていることが見て取れます。しかし、長期的な土壌の劣化や水資源の不足が懸念され、持続可能な農業生産を維持するためには、土地の効率的な利用と環境への配慮が今後の課題となるでしょう。このように、ベネズエラの農業は品目ごとの需要に応じて動的に調整される一方で、持続可能性や生産効率の向上が求められる局面にあります。

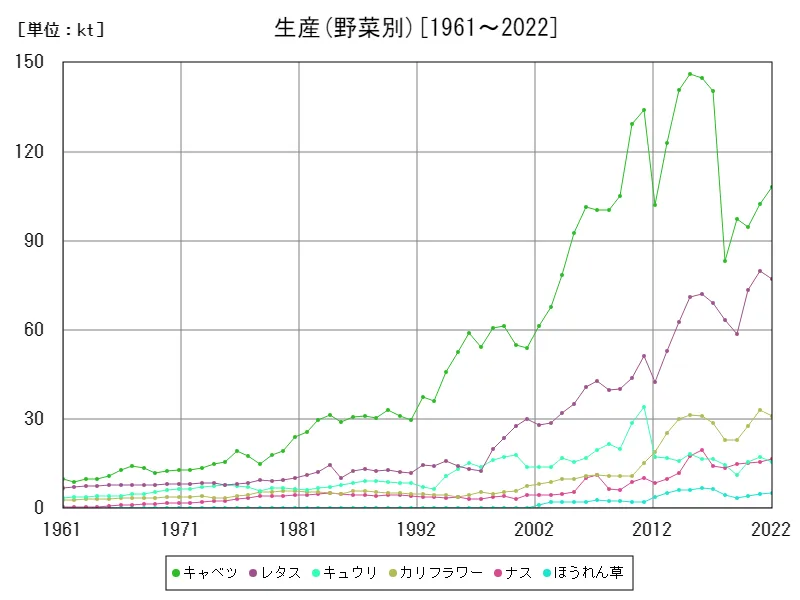

生産(野菜別)

1961年から2022年のデータを通じて、ベネズエラの野菜生産におけるキャベツは重要な位置を占めてきました。特に2015年には生産量が146ktに達し、ピークを迎えましたが、近年ではその生産量は73.9%に減少しています。キャベツの生産量の減少は、主に経済的な影響や農業インフラの不足、また農業生産に対する政策の変動が原因と考えられます。キャベツは国内需要が高い野菜であり、その生産は重要な農業部門でしたが、近年の供給不足や生産コストの増加が影響を及ぼしていることが伺えます。一方で、ピーク時からの減少傾向は他の作物にも見られ、全体的な農業生産の不安定さが背景にあります。特に、土壌の劣化や水資源の不足、また輸入依存度の増加などが影響し、野菜の生産には徐々に厳しい状況が続いています。これらの要因がキャベツをはじめとする野菜生産に直接的な影響を与え、生産量の低下を引き起こしていると考えられます。総じて、ベネズエラの野菜生産は経済や社会的な環境に大きく左右されており、特にキャベツの生産量の減少はその象徴的な事例です。今後、安定した農業政策と持続可能な農業技術の導入が重要な課題となるでしょう。

全体の最大はキャベツの146kt[2015年]で、現在の値はピーク時と比べ73.9%

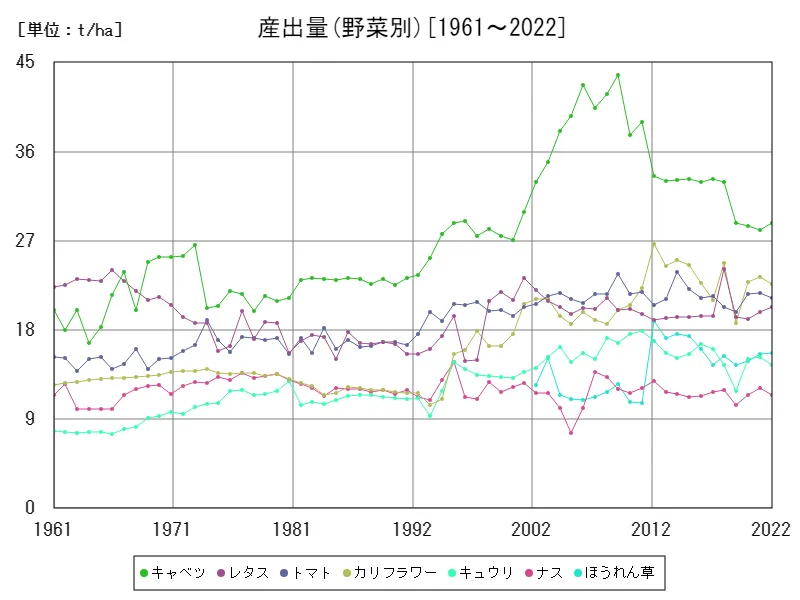

産出量(野菜別)

1961年から2022年のデータを見ると、ベネズエラにおけるキャベツの産出量は2009年に最高の43.8t/haを記録しました。しかし、近年ではその産出量がピーク時の65.8%に減少しており、現在の生産効率は過去の水準を大きく下回っています。この減少の背景には、農業インフラの老朽化、労働力不足、また経済的な不安定さが影響を及ぼしています。特に、農業機械や資材の不足、肥料や水の供給が制約を受ける中で、キャベツの生産効率が低下しています。また、キャベツの栽培面積の縮小も産出量の減少に寄与しています。生産者は安定した収益を確保するために、他の作物への転換を進める傾向があり、キャベツの生産が減少しています。これにより、土地あたりの収穫量が低下し、全体的な産出量も減少しました。さらに、気候変動や土壌の劣化も影響を及ぼしています。これらの環境要因が農業生産性に悪影響を与え、安定的なキャベツの供給を難しくしています。今後、持続可能な農業技術や効率的な資源管理が求められる中で、産出量の回復には時間がかかると予想されます。

全体の最大はキャベツの43.8t/haで、平均は21.2t/ha、合計は149t/ha

土地利用(野菜別)

2022年のデータによると、ベネズエラにおける野菜の土地利用で最も広い面積を占めるのはトマトで、8.62khaとなっています。この数字は、国内市場におけるトマトの需要の高さを反映しており、トマトは生鮮用として重要な作物であるため、生産に対する土地の配分が大きくなっています。トマトの栽培面積が最も広い一方、他の野菜の栽培面積は平均2.91khaで、全体の土地利用合計は20.4khaとなっています。これまでの傾向として、ベネズエラの農業は主に需要の高い作物に土地が集中していることがわかります。トマト以外の作物は相対的に土地利用が少なく、キャベツやその他の野菜に割り当てられる面積は限られています。これにより、作物ごとの生産性が市場の需要や価格動向に大きく影響されていることが示唆されています。また、農業のインフラが不安定な中で、限られた農地をどのように効率的に利用するかが重要な課題となります。土地利用の偏りが続く中で、農業政策や土地利用計画がより効率的に作物の生産に寄与する方法を模索する必要があります。特に、持続可能な農業の推進や、灌漑技術、土壌管理の改善が今後の農業生産性を支える重要な要素となるでしょう。

全体の最大は生産量の183ktで、平均は183kt、合計は183kt

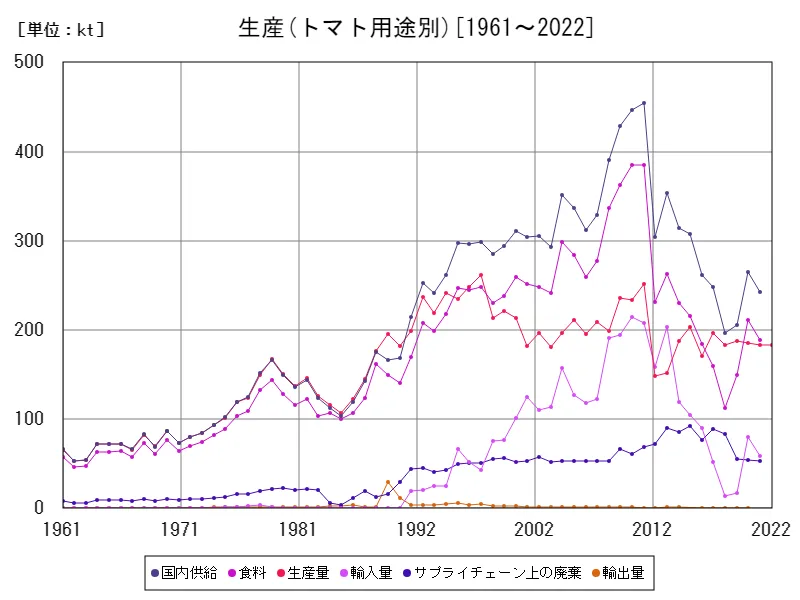

トマト用途別

1961年のデータによると、ベネズエラにおけるトマトの用途別生産で最大の比率を占めるのは国内供給用で、454ktに達しています。この時点での最大値は、国内市場におけるトマトの需要の高さを示しており、トマトが生鮮食材として広く消費されていたことが伺えます。国内供給用のトマトは、家庭料理やレストラン、販売市場において重要な役割を果たしていたと考えられます。これまでの傾向として、トマトは生鮮用が主流であり、その消費が圧倒的に多かったことが特徴です。しかし、時代を経る中で、加工用トマトの需要も一定の割合で存在し、トマトソースやケチャップなどの加工品の需要が増加しました。それにもかかわらず、国内供給用の需要が依然として最も大きな割合を占めており、これはベネズエラの食文化におけるトマトの重要性を反映しています。近年の経済状況や農業の課題により、トマトの生産量が一定の影響を受けている可能性がありますが、それでも国内市場向けの需要は強く、トマトは引き続きベネズエラの食卓で欠かせない存在です。今後、国内供給用の安定的な生産を維持しながら、加工用の需要にも対応できるよう、農業生産性の向上と効率的な資源活用が求められるでしょう。

全体の最大は国内供給の454kt[2011年]で、現在の値はピーク時と比べ53.3%

コメント