概要

畑作経営における営業利益や共済・補助金等受取金についての最新の2022年のデータから、特定の農業経営の傾向と特徴が浮かび上がる。畑作経営者の営業利益は10.0~15.0が最大で750万円とされ、これは主に農作物の生産とそれに伴う販売によるものである。事業収入と共済・補助金等受取金も重要な収入源であり、これらは収益を安定させるための重要な要素となる。畑作経営の経常利益においては、運営コストや投資対効果の最適化が求められ、技術革新や労働力の適切な管理が成功の鍵となる。また、気候変動や市場の需給変化に対する適応能力も重要であり、多様なリスク管理が必要とされる。経営者は市場動向の把握と効果的な経営戦略の策定が求められる一方、持続可能な農業の推進や地域社会への貢献も重視されている。これらの要素をバランス良く取り入れることで、畑作経営は安定的な収益と持続可能な発展を目指すことが可能となる。

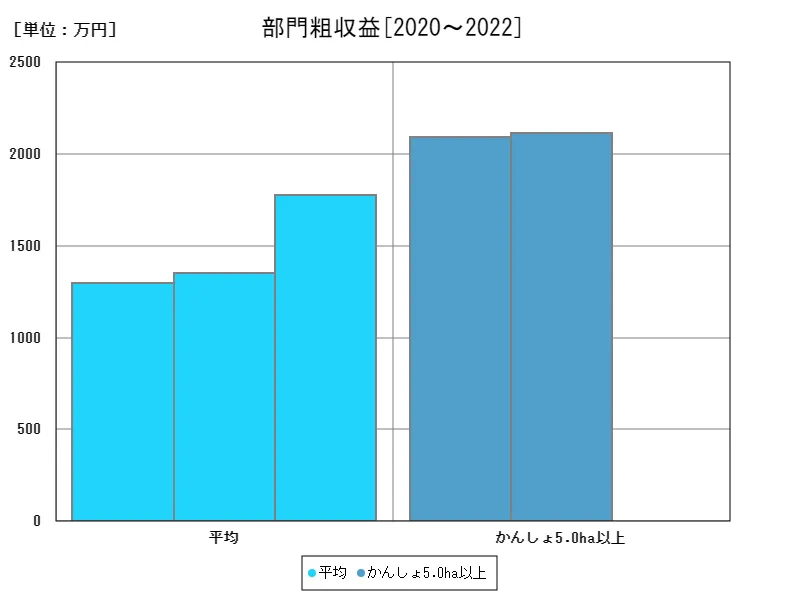

部門粗収益

畑作経営における営業利益の特徴と傾向を2019年から2022年までのデータを基に捉えると、明確な変動が見られる。2019年のピークである753万円を基準にすると、現在の畑作10.0~15.0はその99.7%に相当する水準で推移している。このことから、畑作経営における収益性が若干の減少傾向にあることが示唆される。これには複数の要因が影響している。一つは農産物の価格変動や市場の需給バランスの変化であり、これは農業経営において常に課題とされる部分である。また、気候条件の変化や自然災害の影響も収益に影響を与える要素である。技術革新や効率化の進展により、生産コストの管理が進みつつある一方で、労働力不足や労働コストの上昇も課題となっている。こうした状況下で、経営者はリスク管理の重要性を強調され、持続可能な経営戦略を模索している。地域特性や農作物の種類によっても畑作経営の収益性は大きく異なり、それぞれの経営者が市場のニーズに応じた戦略を立てる必要がある。さらに、地域社会との連携や持続可能な農業の推進が求められ、これらの取り組みが経営の安定性と発展に寄与すると考えられる。総じて、畑作経営は多様な経済・自然・社会的要因によって影響を受ける複雑な分野であり、これらの要因を総合的に考慮しつつ、柔軟かつ持続可能な経営戦略の構築が求められている。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2110万円で、現在の値が最大

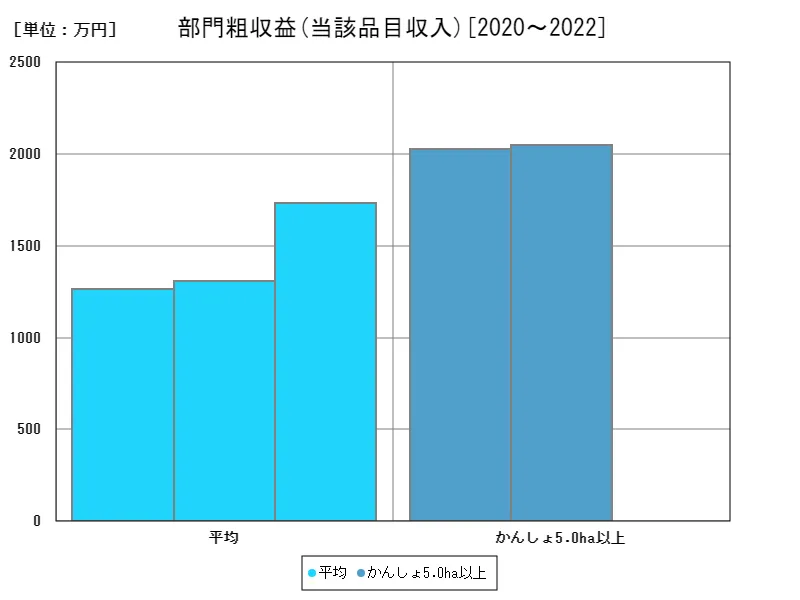

当該品目収入

畑作経営における事業収入に関する最新の2022年のデータから、特徴と傾向が明らかになる。畑作20.0ha以上の経営者は、平均で2180万円の事業収入を達成しており、全体の最大は5490万円に達している。これは、大規模経営が収益性の重要な要素であることを示している。事業収入の合計が1.74億円であることからも、この規模の経営が全体の収入において重要な役割を果たしていることがうかがえる。大規模経営では、労働力や資本の効率的な活用が可能であり、生産規模の拡大による収益増加が見込まれる。一方で、経営規模が小さい場合や中規模の経営者においても、事業収入の向上が見られる傾向がある。これは、技術革新や市場のニーズに応じた作物の選定や販売戦略の改善によるものである。地域の気候条件や土壌特性を活かした適切な経営計画が、収益性向上に寄与している。また、補助金や共済金の利用が事業収入に与える影響も考慮すべき要素である。これらの支援を上手に活用することで、経営のリスク管理が強化され、安定した収益の獲得が可能となる。総じて、畑作経営の事業収入は経営規模や地域特性、経営者の戦略によって大きく異なるが、効果的な経営計画とリソースの最適活用が収益性を向上させる鍵となる。持続可能な農業の推進や市場の変化への適応力を兼ね備えた経営戦略が求められている。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2050万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

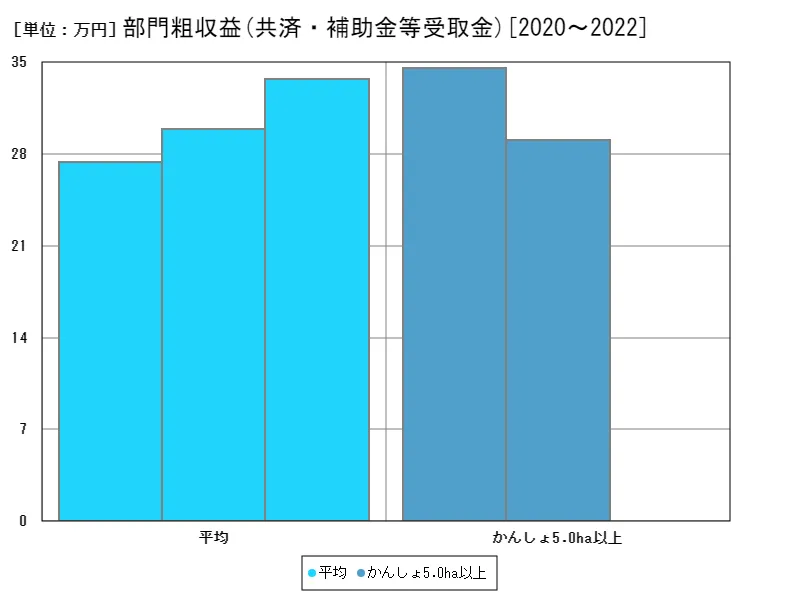

共済・補助金等受取金

畑作経営における共済・補助金等受取金の特徴と傾向について、最新の2022年のデータを基に考察すると、大規模経営者が特に高額の受取金を得ている傾向が見られる。畑作20.0ha以上の経営者が全体の最大で798万円を受け取っており、これは経営規模の拡大に伴う受取金の増加を反映していると考えられる。共済金は農業者が災害や疾病などの不測の事態に備えるための重要な支援制度であり、これにより経営の安定性が向上する。また、補助金は農業政策や地域振興策に基づく支援金であり、生産性向上や環境保護などへの取り組みを奨励する目的がある。経営規模が大きいほど、これらの支援金の利用が活発化しやすい傾向があり、特に技術革新や持続可能な農業への投資が増えている。一方で、中小規模の経営者も地域や作物特性に応じた補助金の活用が進んでおり、効果的なリソース管理が求められている。過去数年間の傾向としては、農業政策の変化や気候変動への対応策が反映され、支援金の額や内容に変動が見られる。また、労働力不足や生産コストの増加に対応するため、新たな支援策の導入や制度の見直しが行われている。畑作経営者にとっては、これらの共済・補助金等受取金は経営の安定化や成長の支えとなる重要な要素であり、政策の動向や市場の変化に敏感に対応することが求められる。持続可能な農業の推進や地域社会への貢献を目指すために、効果的な資源の活用と戦略的な運営が不可欠である。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の34.6万円[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ84.1%

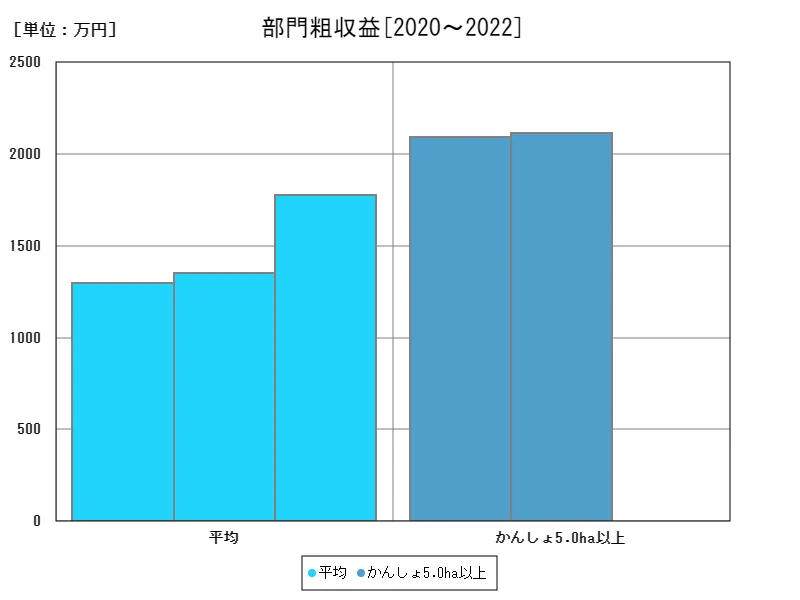

部門粗収益

日本の畑作経営における都府県の経常利益に関するデータから、特徴と傾向が明らかになる。2021年に畑作20.0ha以上が記録した1180万円の経常利益が全体の最大であり、これは大規模経営が高い収益性を示していたことを示唆している。しかし、現在はピーク時の約17%と収益が減少している。この減少には複数の要因が考えられる。まず、農産物の価格変動や市場の需給バランスの変化が影響している可能性がある。特にCOVID-19パンデミックの影響による市場の不安定さが背景にあると考えられる。また、気候条件の変化や自然災害の影響も経常利益に影響を与える要因である。大規模経営では、技術革新や効率化の推進が進んでおり、これが一定の収益維持に寄与している一方で、労働力不足や労働コストの上昇などの課題も存在する。これらの課題に対応するため、経営者はリスク管理の強化や新たな経営戦略の模索を迫られている。都府県ごとに畑作経営の特性や地域経済の状況が異なるため、地域に応じた柔軟な経営戦略が求められる。また、持続可能な農業の推進や地域社会への貢献が重要視されており、これらの観点からも経営者は経済的な収益性だけでなく、環境や社会的な側面にも配慮した運営が求められている。総括すると、畑作経営の経常利益は経営規模や市場状況に大きく左右される複雑な要素が影響を及ぼしており、これらをバランスよく考慮した経営戦略の構築が今後の課題とされる。

全体の最大はかんしょ5.0ha以上の2110万円[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ100%

主要データ

| 部門別(かんしょ作部門, 都府県, 部門粗収益, 共済・補助金等受取金) [万円] | |

|---|---|

| 平均 | |

| 2022 | 33.7 |

| 2021 | 29.9 |

| 2020 | 27.4 |

コメント