概要

日本の農業における耕地の拡張と廃棄は、近年の農業経営や政策に大きな影響を与えています。2022年のデータによると、耕地の拡張は全国で最大5.6khaに達しており、一方で耕地の廃棄は最大15.3khaに上っています。このことは、農業経営の効率性や持続可能性を考える上で重要な指標です。耕地の拡張は、特に若い農業者や新規参入者によって推進されており、農業の効率化や生産性向上を目指す動きが見られます。農地の集約化や新たな農業技術の導入が、耕地面積の増加に寄与していると考えられます。一方、かい廃の傾向は、特に高齢化が進む農業従事者の減少や、農業の収益性の低下に起因しています。耕地の管理が難しくなり、農業を続けられない農家が増えている現状が反映されています。このように、拡張と廃棄は対照的な動きであり、今後は耕地の持続的な利用を目指す政策が求められるでしょう。これらの傾向を考慮に入れると、今後の日本の農業は、拡張と廃棄のバランスを取りながら、持続可能な形での発展が求められています。

田畑計の計(主要データ)

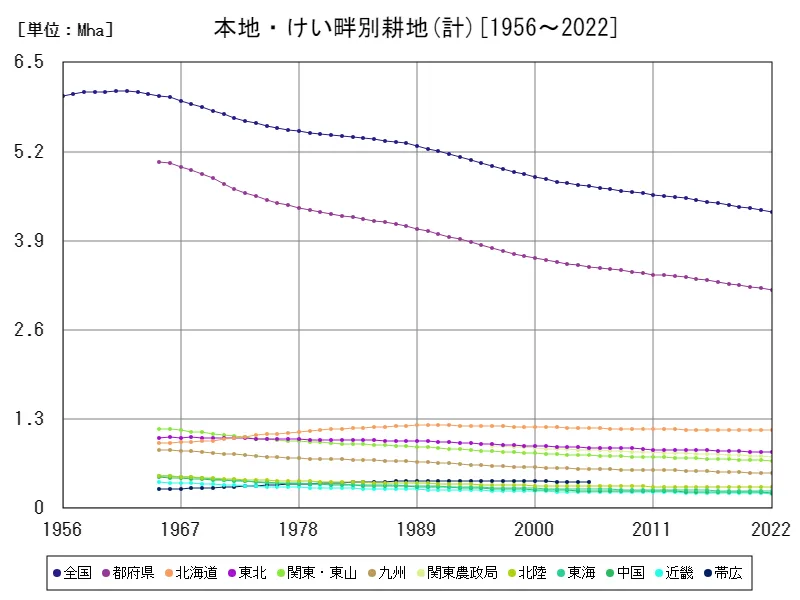

日本の農業における耕地の拡張は、1956年から2022年までのデータを通じて変遷を見せています。特に1971年に記録された全国の最大耕地面積65.5khaは、農業の発展と食料生産の増加を象徴するものです。しかし、その後は緩やかな減少傾向にあり、現在の耕地面積はピーク時と比較して8.55%減少しています。この傾向は、農業従事者の高齢化や人口減少、都市化の進展などに起因しています。耕地拡張のピークは、戦後の食料自給率向上を目指す政策の下での成果でもありましたが、近年は環境保護や持続可能な農業への転換が求められています。また、農業の効率化や集約化のための技術革新が進む一方で、耕地の減少が進んでいる現状もあります。特に、農地の廃棄が進む中で、利用されていない農地の管理や再利用が課題となっています。今後の農業政策では、耕地の持続的な利用を促進し、農業の生産性向上と環境保全を両立させる取り組みが求められるでしょう。このように、耕地の拡張とその減少は、日本の農業の未来を左右する重要な要素となっています。

全体の最大は全国の6.09Mha[1961年]で、現在の値はピーク時と比べ71.1%

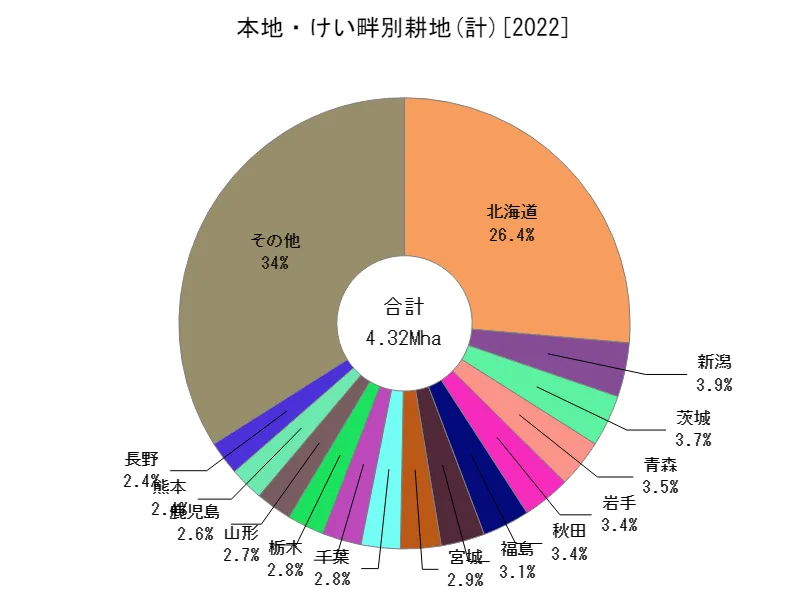

田畑計の計(都道府県別)

日本の農業における耕地の拡張と廃棄に関するデータは、地域ごとの農業環境や政策の違いを浮き彫りにしています。最新の2022年のデータによると、都道府県別の耕地拡張計の最大値は栃木県の501haであり、これは他の地域に比べて突出した数字です。栃木県は農業において先進的な技術を取り入れ、効率的な土地利用が行われていることが背景にあります。これまでの傾向として、日本全体では高齢化や農業従事者の減少が進み、耕地面積の維持が難しくなっている一方で、特定の地域では新規参入者の増加や農業の集約化が進んでいます。特に栃木県のように、農業技術の革新や補助金の活用を通じて農地を拡張する動きが見られます。また、耕地の廃棄が進む地域もあり、これにより耕作放棄地の増加が懸念されています。地域間での耕地の拡張と廃棄のバランスは、各都道府県の農業政策や地域の特性によって異なります。今後は、耕地の持続的な利用と環境保全を両立させるための戦略が求められるでしょう。地域特有の農業の課題を解決しつつ、全国的な視点からの政策が必要です。

全体の最大は北海道の1.14Mhaで、平均は92kha、合計は4.32Mha

田畑計のけい畔(主要データ)

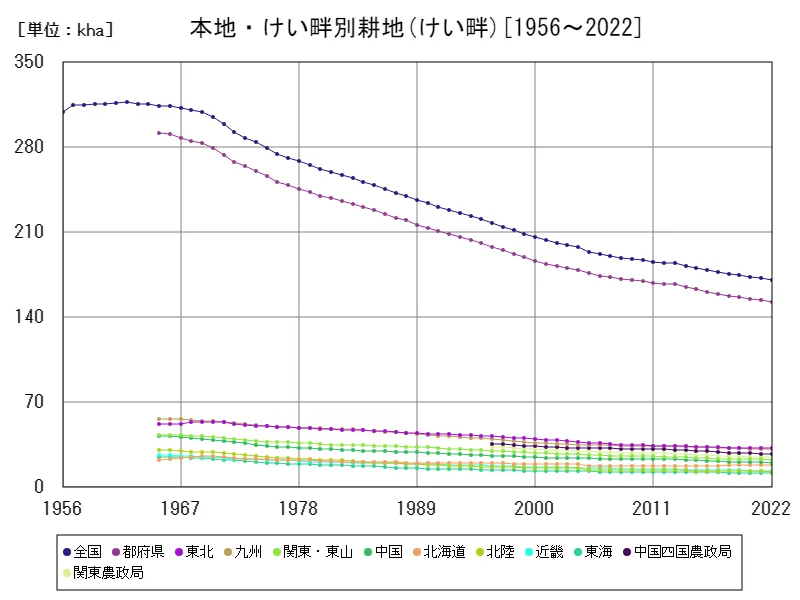

日本の農業における耕地の廃棄(かい廃)計は、1956年から2022年までの長期的なデータを通じて変化してきました。特に、1967年に記録された最大の90.2khaは、農業が最も活発であった時期を示していますが、その後、耕地の廃棄が進行し、現在の数値はピーク時の17%にとどまっています。この減少は、日本の農業が直面する様々な課題を反映しています。耕地の廃棄は、主に農業従事者の高齢化や人口減少、都市化の進展に起因しています。特に農業に従事する若者の減少が、農地の管理を困難にし、耕作放棄地が増加する要因となっています。また、経済的な理由から農業の収益性が低下しており、農地を維持することが難しくなっています。さらに、気候変動や自然災害も耕地の廃棄を促進する要因として挙げられます。特に、農業に依存する地域では、これらの影響が深刻化しており、耕地の持続的な管理が求められています。今後は、耕地の再利用や農業の効率化を図る政策が重要となり、地域資源を活用した持続可能な農業の実現が期待されています。これにより、耕地の廃棄を最小限に抑え、農業の活性化を目指すことが急務となっています。

全体の最大は全国の317kha[1962年]で、現在の値はピーク時と比べ54%

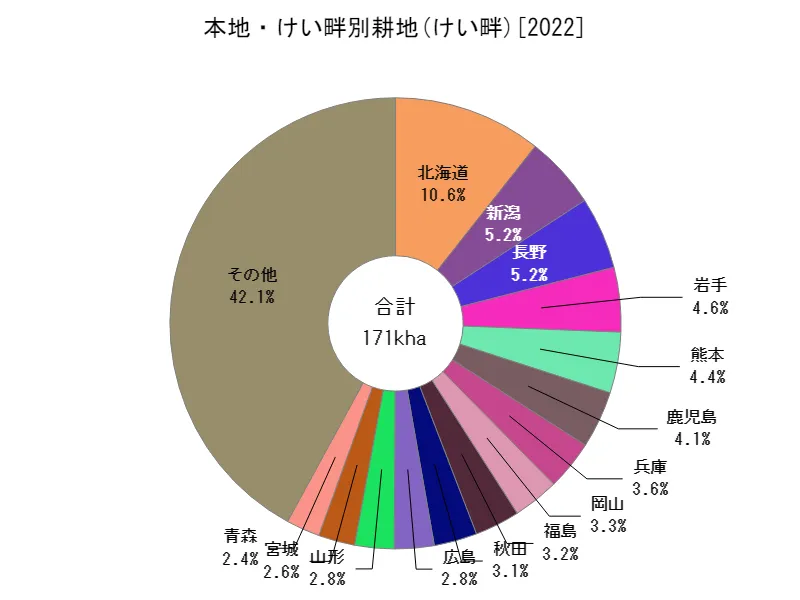

田畑計のけい畔(都道府県別)

日本の農業における耕地のかい廃計について、2022年の都道府県別データは地域間の農業の現状を明らかにしています。特に、茨城県は1.19khaという最大のかい廃面積を記録しており、これは他の都道府県と比べても際立った数字です。このことは、茨城県が農業において多様な課題に直面していることを示しています。これまでの傾向として、全国的に耕地のかい廃は徐々に進行しており、特に農業従事者の高齢化や若年層の農業離れが大きな要因です。茨城県においても、農業の効率化や収益性の向上を目指す一方で、耕作放棄地の増加が見られます。地域の特性としては、農業の集約化や新規就農者の増加が進む中で、既存の農地の管理が難しくなっていることが挙げられます。また、農業の営みを支えるためには、地域の資源を活用した持続可能な農業への転換が不可欠です。今後は、耕地の廃棄を抑制するために、農業の効率化や新たな技術の導入、地域コミュニティとの連携が重要な鍵となります。耕地のかい廃に対する取り組みは、地域農業の活性化や食料自給率の向上にも寄与するため、早急な対応が求められています。

全体の最大は北海道の18.2khaで、平均は3.64kha、合計は171kha

コメント