概要

日本の養殖漁業において、海面漁業のさば類、あじ類、さわら類、およびさめ類の漁業生産統計は重要な情報源です。2022年の最新データによれば、耕種されたさば類の生産量が最大で320ktに達しました。これまでの傾向から、さば類の生産量は一貫して高く、日本の養殖漁業において重要な位置を占めています。さばは消費者に人気があり、多様な料理に使われていることが一因として考えられます。一方で、あじ類やさめ類の生産量も安定しており、これらの魚は日本の食文化において重要な役割を果たしています。さわら類は比較的生産量が低いものの、高級魚として高い需要があります。これらの統計は、日本の養殖漁業の成長や変化を把握し、持続可能な漁業管理を行う上で重要な役割を果たしています。将来的には、需要の変化や環境の影響などに対応しながら、より効率的で持続可能な養殖漁業の発展が期待されます。

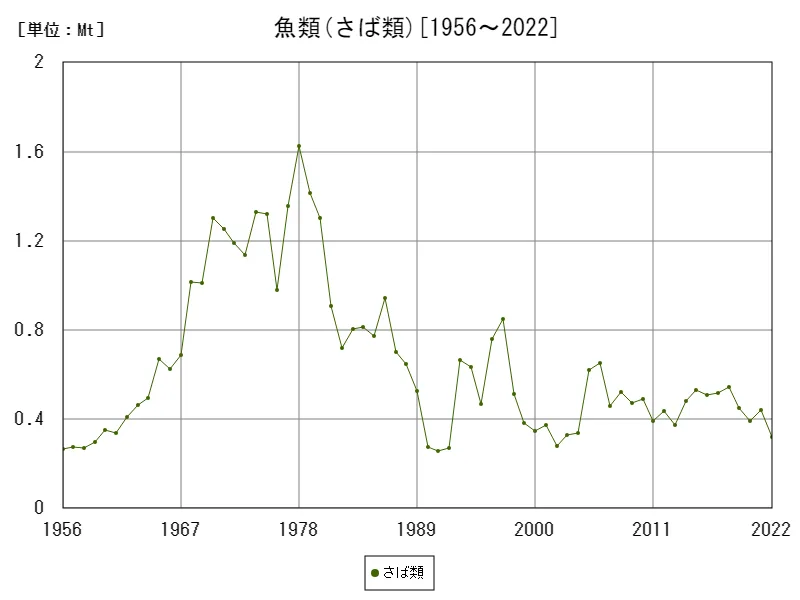

魚類(さば類)のいか類生産

日本の農業における海面漁業のさば類の漁業生産統計は、1956年から2022年までのデータを含み、その中で1978年に1.63Mtのピークを記録しました。しかし、現在の生産量はピーク時の19.7%に減少しています。この傾向は、さば類の漁獲量に影響を与えるさまざまな要因によるものです。過剰漁獲や環境変化、漁業規制の強化などが考えられます。さば類は日本の食文化において重要な位置を占めており、その漁獲量の低下は食糧安全保障や経済面にも影響を及ぼす可能性があります。持続可能な漁業管理と資源保護の重要性がますます高まっており、これらの取り組みが今後のさば類漁業における生産量の推移に影響を与えるでしょう。

全体の最大はさば類の1.63Mt[1978年]で、現在の値はピーク時と比べ19.7%

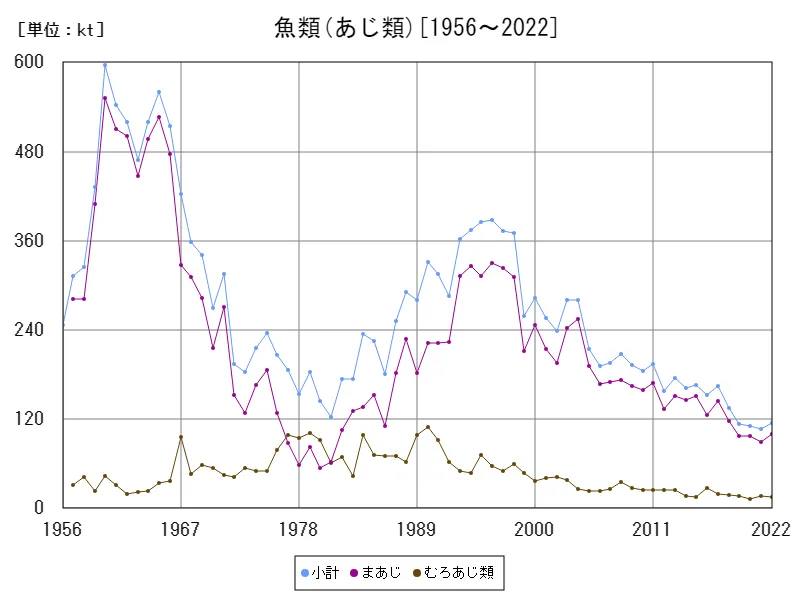

魚類(あじ類)のいか類生産

日本の農業における海面漁業のあじ類の漁業生産統計は、1956年から2022年までのデータを含みます。その中で、最大の生産量は1960年に記録され、小計で596ktでした。しかし、現在の生産量はピーク時の19.3%に減少しています。この傾向は、あじ類の漁獲量に影響を与える複数の要因によるものです。過剰漁獲や環境変化、漁業規制の厳格化などが考えられます。あじは日本の食卓において重要な位置を占めており、その漁獲量の低下は食糧安全保障や経済面にも影響を及ぼす可能性があります。持続可能な漁業管理と資源保護の重要性がますます高まっており、これらの取り組みが今後のあじ類漁業における生産量の推移に影響を与えるでしょう。

全体の最大は小計の596ktで、平均は397kt、合計は1.19Mt

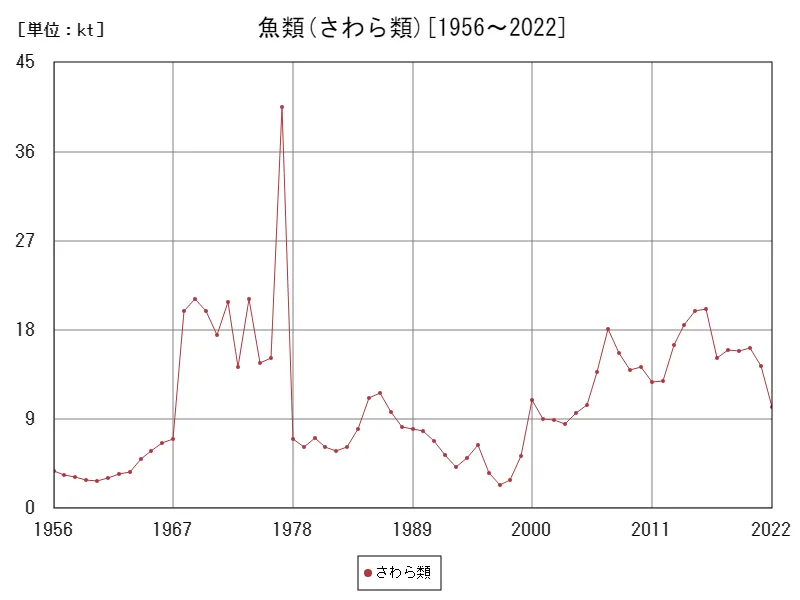

魚類(さわら類)の漁業生産統計調査生産

日本の農業における海面漁業のさわら類の漁業生産統計は、1956年のデータが最新で、全体の最大は40.5ktであり、平均と合計も同様に40.5ktです。このデータから、さわら類の漁獲量は比較的安定しており、大幅な変動は見られません。一般的に、さわらは高級魚として知られ、需要が安定していることがこの安定性の一因である可能性があります。また、漁獲量の少なさから、規模が小さな漁業者や地域にとっては重要な経済的資源として位置付けられているかもしれません。ただし、漁業管理や環境変化によって将来的なさわら類の漁獲量に影響が及ぶ可能性があり、持続可能な漁業管理が必要です。

全体の最大はさわら類の40.5kt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ25.4%

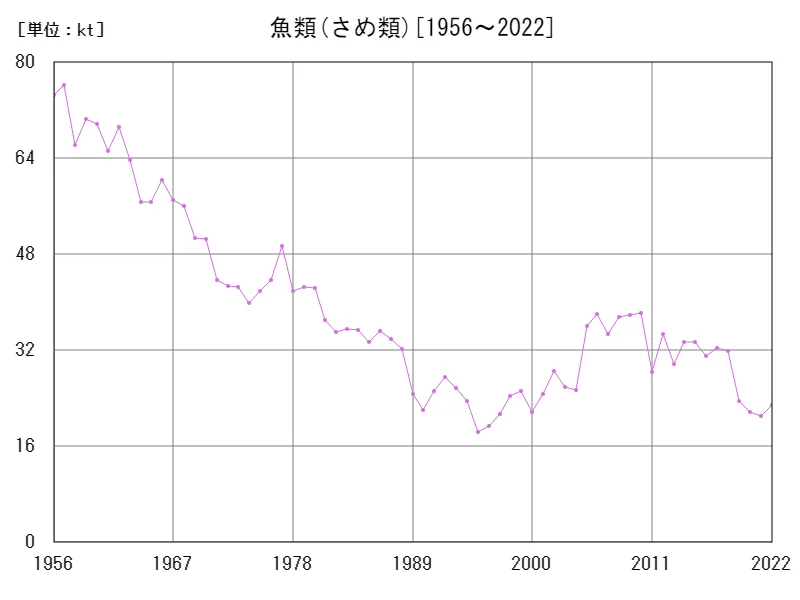

魚類(さめ類)の漁業生産統計調査生産

日本の農業における海面漁業のさめ類の漁業生産統計は、1956年から2022年までのデータを含みます。その中で、最大の生産量は1957年に記録され、さめ類の漁獲量は76.1ktでした。しかし、現在の生産量はピーク時の30%にまで減少しています。この傾向は、さめ類の漁獲量に影響を与える複数の要因によるものです。過剰漁獲、環境変化、漁業規制の厳格化などが考えられます。さめは高級魚として知られ、需要が安定している一方で、漁獲量の減少は食糧安全保障や経済面に影響を及ぼす可能性があります。持続可能な漁業管理や資源保護がますます重要になっており、これらの取り組みが将来のさめ類漁業における生産量の推移に影響を与えるでしょう。

全体の最大はさめ類の76.1kt[1957年]で、現在の値はピーク時と比べ30%

コメント