概要

日本の養殖漁業における海面漁業は、特にさんま、いわし、にしん、あじの生産が顕著です。2022年の最新統計によれば、さんまの生産量は18.4ktに達し、その重要性が浮き彫りになっています。これは、日本における養殖漁業の重要なコンポーネントであり、さんまはその中でも特に注目すべき存在です。これまでの傾向として、海面漁業ではさんま、いわし、にしん、あじの漁獲量が一定の安定感を持って推移してきました。これらの魚種は、日本の伝統的な食文化においても重要な位置を占めており、需要が高いことが背景にあります。また、耕種さんまの生産量が増加傾向にあることからも、漁業技術や管理の向上が進んでいることが窺えます。海面漁業の特徴としては、季節や海洋環境の変動に影響を受けやすいことが挙げられます。特に、気候変動や水温の変化が漁獲量に影響を与える可能性があります。そのため、持続可能な漁業管理がますます重要になっています。このように、海面漁業の統計データは、日本の養殖漁業の健全性や将来の展望を理解する上で貴重な情報源です。漁業資源の持続可能な利用と管理が、海洋生態系の保護と食料安全保障の確保に不可欠であることを考慮すると、これらの統計は重要な指標となります。

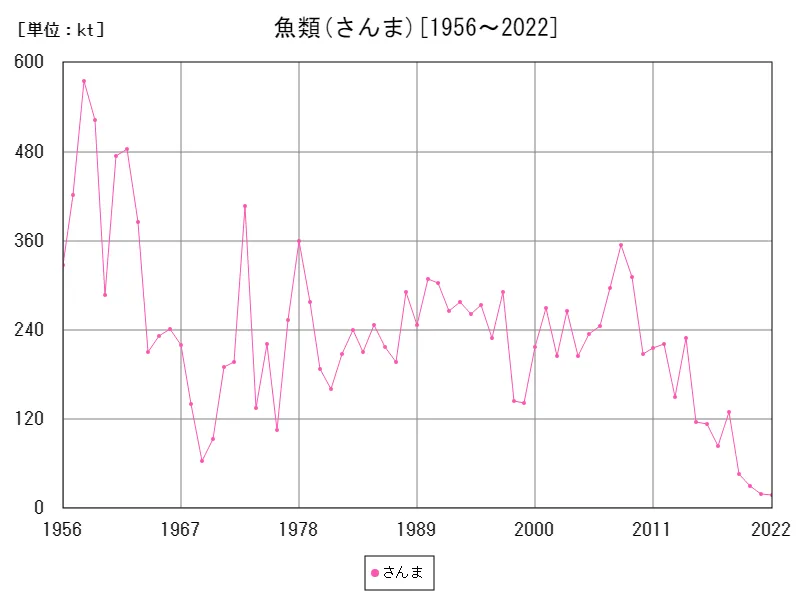

魚類(さんま)のいか類生産

日本の海面漁業におけるさんまの漁業生産統計調査は、1956年から2022年までのデータを含んでいます。ピーク時の漁獲量は1958年に記録された575ktであり、その後の傾向を考えると、漁獲量は現在のピーク時の3.2%にまで低下しています。これまでの特徴として、さんまの漁獲量は年々減少している傾向が見られます。これは、気候変動や過剰漁獲などの要因が影響している可能性があります。また、漁獲量の低下はさんまの資源量の減少を示唆しており、持続可能な漁業管理の必要性を強調しています。このような状況下で、海洋生態系の保護と漁業の持続可能性を考慮した漁業政策の策定が重要です。さらに、科学的な調査とデータ収集を通じて、適切な管理戦略の構築が求められます。

全体の最大はさんまの575kt[1958年]で、現在の値はピーク時と比べ3.2%

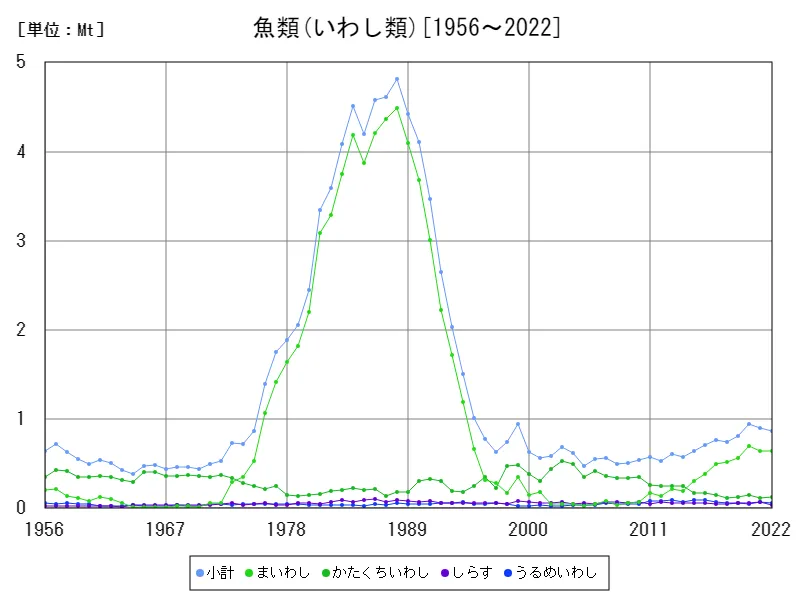

魚類(いわし類)のいか類生産

日本の海面漁業におけるいわし類の漁業生産統計調査は、1956年から2022年までのデータを含んでいます。1988年には、小計が4.81Mtという記録的なピークを達成しましたが、現在はそのピーク時の18.1%にまで低下しています。これまでの特徴として、いわし類の漁獲量は大きな変動があります。一時的なピークを経て、その後は減少傾向が続いています。これは、海洋環境の変化や漁獲圧の増加などの要因が影響している可能性があります。特に、持続可能な漁業管理の必要性が強調される状況です。このような状況下で、いわし類の資源を守りながら漁業を維持するために、科学的な調査とデータ収集が重要です。さらに、適切な漁獲規制や海洋保護区の設立などの政策措置が必要とされます。

全体の最大は小計の4.81Mtで、平均は1.93Mt、合計は9.63Mt

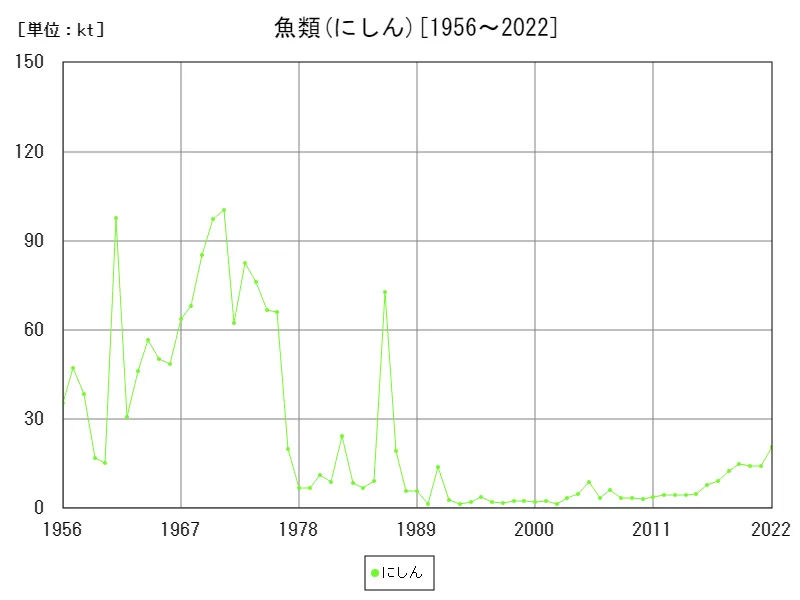

魚類(にしん)の漁業生産統計調査生産

日本の海面漁業におけるにしんの漁業生産統計調査は、1956年のデータを含んでいます。最大記録は100ktであり、平均と合計もそれぞれ100ktです。これまでの特徴として、にしんの漁獲量は一定の安定感を示しています。最大記録と平均が同じであり、合計もそれに近い数字となっていることから、大きな変動は見られません。この安定した傾向は、にしんが比較的豊富な資源であることを反映している可能性があります。にしんの漁業生産統計の安定性は、海洋環境や漁獲圧の影響を受けにくい特性があることを示唆しています。ただし、これはあくまで1956年のデータに基づいており、その後の年代や将来の変化を考慮する必要があります。総じて、にしんの漁業生産統計は比較的安定していると言えますが、継続的なモニタリングと持続可能な漁業管理が不可欠です。海洋生態系の保護と漁業の持続可能性を確保するために、科学的なアプローチと適切な政策が求められます。

全体の最大はにしんの100kt[1971年]で、現在の値はピーク時と比べ20.6%

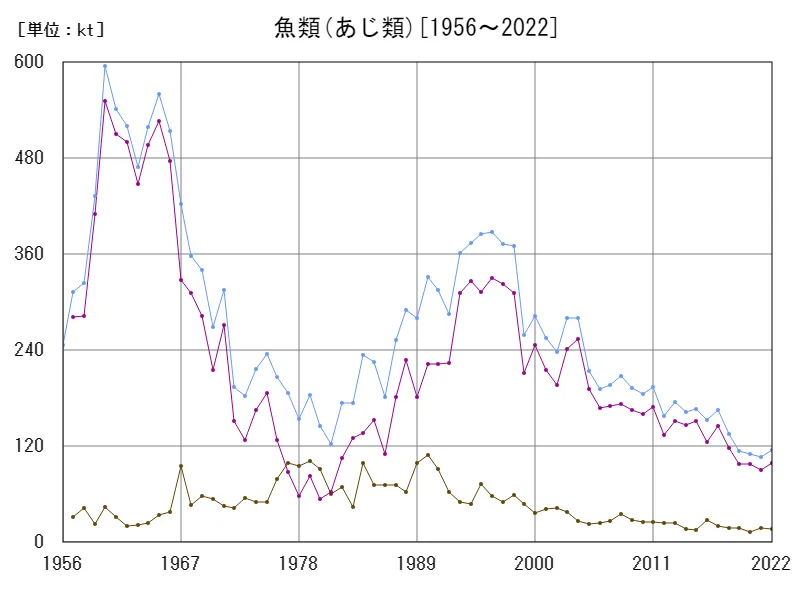

魚類(あじ類)の漁業生産統計調査生産

日本の海面漁業におけるあじ類の漁業生産統計調査は、1956年から2022年までのデータを含んでいます。最大記録は1960年の小計であり、その後の傾向を考えると、現在はピーク時の19.3%にまで減少しています。これまでの特徴として、あじ類の漁獲量は一時的なピークを経て減少傾向にあります。この減少は、海洋環境の変化や漁獲圧の増加などの要因が影響している可能性があります。また、過去のピーク時の漁獲量に比べて、現在の漁獲量が低いことから、あじ類の資源量の減少が懸念されます。このような状況下で、持続可能な漁業管理の必要性が強調されます。科学的な調査とデータ収集を通じて、適切な漁獲規制や海洋保護区の設立などの政策が求められます。さらに、漁業者や関係者との協力が必要であり、持続可能な漁業の実現に向けた努力が重要です。

全体の最大は小計の596kt[1960年]で、現在の値はピーク時と比べ19.3%

コメント