概要

日本における球根類の農業は、特にチューリップやユリなどの花卉栽培が盛んであり、出荷量と収穫面積のデータからその傾向が浮かび上がります。2022年の出荷量は全国で7050万球、収穫面積は234haに達しており、これらの数値は過去数年間にわたって安定した成長を示しています。特に出荷量の増加は、国内外での需要の高まりを反映しています。例えば、観光地やイベントでの花の需要が高まる中、地方自治体や農家が協力して地域振興を図る取り組みも見られます。一方、収穫面積は比較的安定しているものの、農業従事者の高齢化や労働力不足の影響が懸念されています。これに対応するため、スマート農業や省力化技術の導入が進められています。今後、持続可能な農業を実現するためには、品質の向上や品種改良、マーケティング戦略の強化が重要です。これらの取り組みにより、球根類の市場競争力を維持しながら、農業の新たな可能性を探求することが求められています。

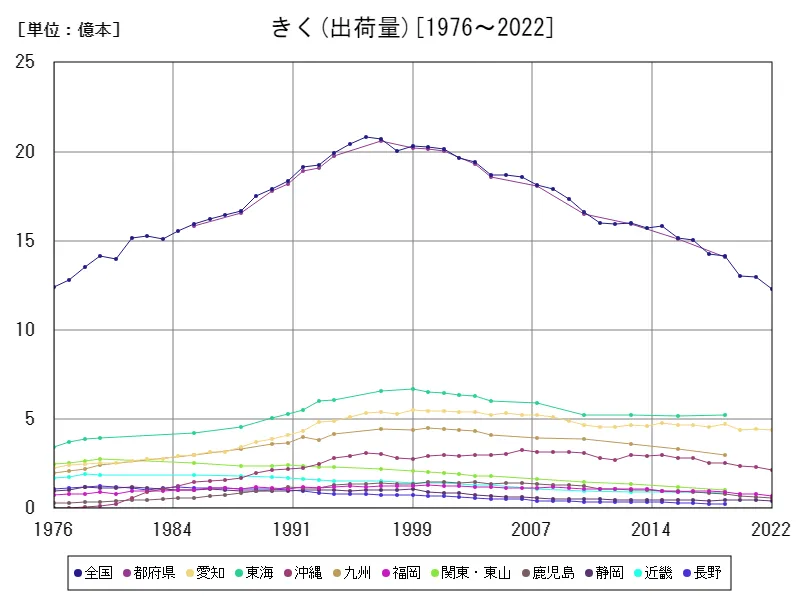

きくの出荷量(主要データ)

日本の球根類の農業は、1981年から2022年にかけての出荷量データを通じて、その変遷と特徴が明らかになります。1991年に全国で記録された出荷量は4.85億球と、球根類の栽培が最も盛況だった時期を象徴していますが、2022年にはその出荷量がピーク時と比べて14.5%減少し、約4.15億球にとどまっています。この減少は、農業従事者の高齢化や、都市化に伴う農地の減少、さらには市場のニーズ変化が影響しています。また、球根類の栽培は、地域ごとの特性に応じた品種の選定が進む中で、品質の向上が図られています。特に、観光地やイベント需要に応じた花卉の供給が重要視され、農家が地域振興と連携して花の販売促進に努めています。しかし、収益の減少や労働力不足が続く中、持続可能な農業へのシフトが求められています。今後は、スマート農業技術の導入や、マーケティング戦略の強化により、新たな市場開拓が期待されます。このように、球根類の農業は多様な挑戦に直面しつつ、持続可能な発展を模索している状況です。

全体の最大は全国の20.8億本[1996年]で、現在の値はピーク時と比べ59%

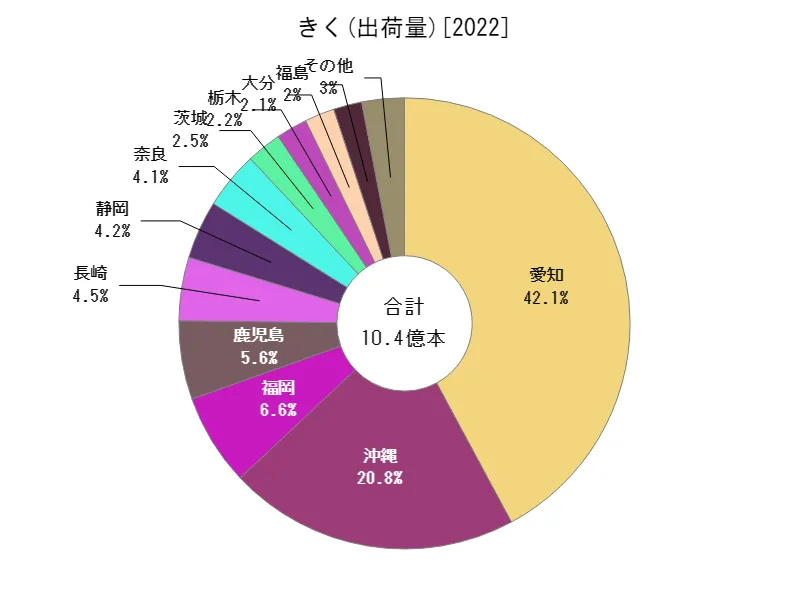

きくの出荷量(都道府県別)

日本における球根類の出荷量は、近年のデータからその地域特性や市場の動向が見えてきます。2022年の都道府県別データでは、鹿児島県が1660万球で最大出荷量を記録し、特に注目されます。この値は、地域の気候や土壌条件が球根栽培に適していることを反映しています。鹿児島では、チューリップやユリなどの人気品種が多く生産されており、観光業との相乗効果も重要です。観光シーズンには、花卉の需要が高まり、地域振興にも寄与しています。また、鹿児島以外の地域でも球根類の栽培が行われていますが、出荷量は鹿児島に集中する傾向があります。これまでの傾向としては、球根類の出荷量は安定しており、特に消費者の嗜好が多様化する中で、品種の選定や品質向上が求められています。しかし、農業従事者の高齢化や労働力不足が影響し、持続可能な農業の確立が課題です。スマート農業の導入や新たなマーケティング戦略の模索が進められており、今後の発展が期待されます。鹿児島県の成功事例を参考に、他地域でも球根類の農業振興が図られることが望まれています。

全体の最大は愛知の4.38億本で、平均は7990万本、合計は10.4億本

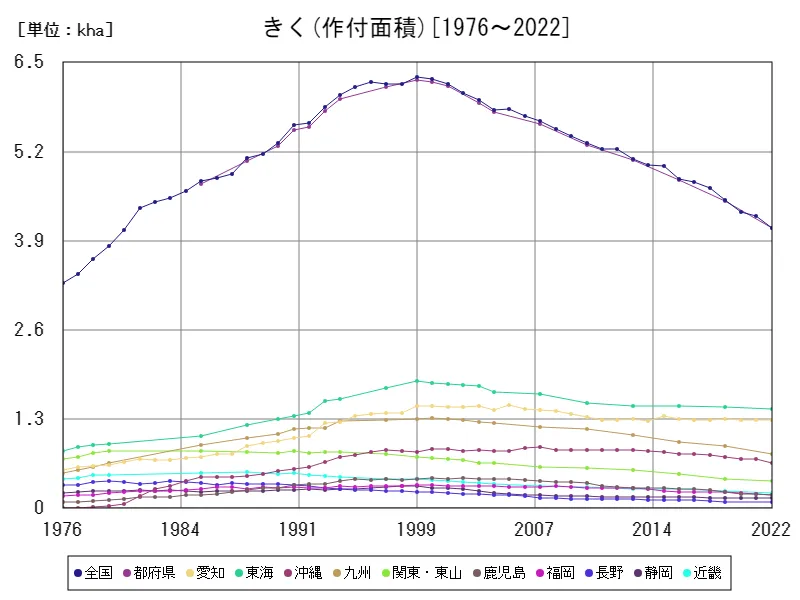

きくの作付面積(主要データ)

日本の球根類の収穫面積は、1981年から2022年にかけてのデータを通じて、その動向と課題が浮かび上がります。1981年に全国で記録された収穫面積は1.47khaで、球根類の栽培が最も盛況だった時期を示していますが、2022年にはピーク時の15.9%にあたる約0.23khaにまで減少しています。この減少は、農業従事者の高齢化や労働力不足、都市化による農地の減少が影響しています。特に、収穫面積の減少は球根類の市場に対する需要の変化を反映しており、消費者の嗜好や流通の変化に対する柔軟な対応が求められています。一方で、球根類は地域特性を活かした栽培が可能であり、観光資源としても注目されています。たとえば、地域のイベントに合わせた花卉の生産が行われ、地域振興に寄与しています。今後の課題としては、収穫面積を維持・拡大するための戦略が求められています。スマート農業技術の導入や省力化の工夫、また、若い世代の農業参入を促す施策が重要です。これらの取り組みにより、持続可能な農業の実現と球根類の市場競争力の向上が期待されます。

全体の最大は全国の6.28kha[1999年]で、現在の値はピーク時と比べ65.2%

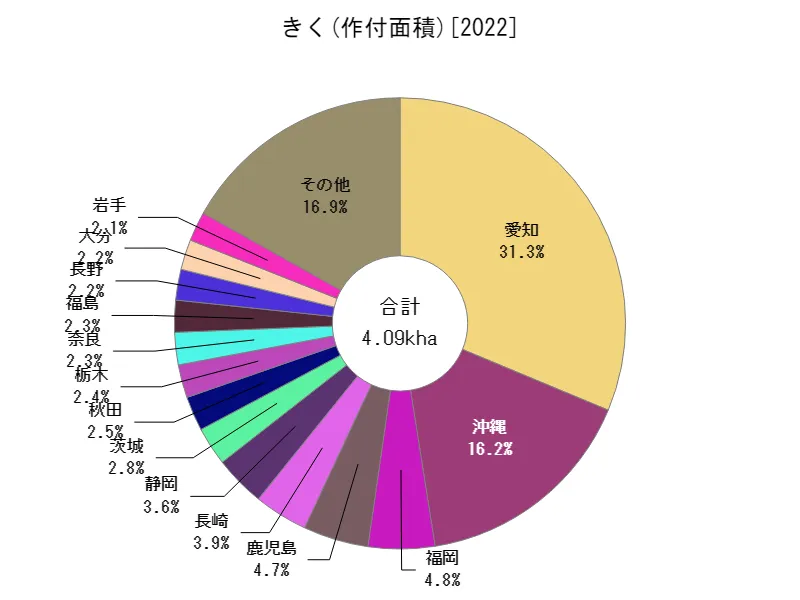

きくの作付面積(都道府県別)

日本の球根類の収穫面積は、2022年の都道府県別データから明らかになった地域特性と市場の動向が浮かび上がります。特に新潟県が86.6haで最大の収穫面積を記録しており、球根類の栽培が盛んなことが示されています。この地域は温暖な気候と豊かな土壌に恵まれ、特にチューリップやユリの生産が活発です。新潟県では、球根類の栽培が地域の特色として定着しており、観光資源としての役割も果たしています。特に春の花祭りなどのイベントは、多くの観光客を引き寄せ、地域経済に貢献しています。また、球根類は花卉市場において重要な位置を占めており、品質の向上や多様な品種の栽培が進められています。一方で、全国的には収穫面積の減少傾向が見られ、農業従事者の高齢化や労働力不足が課題となっています。このため、若い世代の参入を促す施策や、スマート農業の導入が求められています。持続可能な農業を実現するためには、地域の特性を活かしつつ、労働力の確保と効率化を図ることが重要です。新潟県の成功事例を参考にし、他地域でも球根類の栽培が振興されることが期待されます。

全体の最大は愛知の1.28khaで、平均は87.1ha、合計は4.09kha

主要データ

| 切り花類(きく, 出荷量, 計) [億本] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 東海 | 愛知 | 九州 | 沖縄 | 関東・東山 | 福岡 | 東北 | 近畿 | |

| 2022 | 12.27 | 4.38 | 2.17 | 0.68 | ||||||

| 2021 | 12.98 | 4.47 | 2.34 | 0.78 | ||||||

| 2020 | 13 | 4.41 | 2.35 | 0.8 | ||||||

| 2019 | 14.12 | 14.07 | 5.24 | 4.73 | 3 | 2.53 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |

| 2018 | 14.24 | 4.53 | 2.56 | 0.96 | ||||||

| 2017 | 15.04 | 4.64 | 2.84 | 0.97 | ||||||

| 2016 | 15.14 | 15.1 | 5.2 | 4.67 | 3.3 | 2.8 | 1.22 | 0.93 | 0.99 | 0.9 |

| 2015 | 15.81 | 4.81 | 3 | 1 | ||||||

| 2014 | 15.73 | 4.6 | 2.91 | 1.07 | ||||||

| 2013 | 15.99 | 15.92 | 5.22 | 4.66 | 3.6 | 3.01 | 1.37 | 1.07 | 1.03 | 0.9 |

| 2012 | 15.95 | 4.59 | 2.73 | 1.07 | ||||||

| 2011 | 15.97 | 4.53 | 2.83 | 1.05 | ||||||

| 2010 | 16.6 | 16.52 | 5.25 | 4.65 | 3.88 | 3.08 | 1.45 | 1.08 | 1.02 | 0.98 |

| 2009 | 17.31 | 4.92 | 3.14 | 1.13 | ||||||

| 2008 | 17.92 | 5.14 | 3.15 | 1.19 | ||||||

| 2007 | 18.14 | 18.04 | 5.92 | 5.25 | 3.96 | 3.13 | 1.64 | 1.16 | 1.14 | 1.1 |

| 2006 | 18.57 | 5.24 | 3.24 | 1.12 | ||||||

| 2005 | 18.69 | 5.35 | 3.04 | 1.14 | ||||||

| 2004 | 18.67 | 18.58 | 6.04 | 5.24 | 4.11 | 2.96 | 1.81 | 1.19 | 1.06 | 1.29 |

| 2003 | 19.4 | 19.28 | 6.29 | 5.4 | 4.32 | 3 | 1.83 | 1.21 | 1.04 | 1.33 |

| 2002 | 19.64 | 6.35 | 5.4 | 4.4 | 2.93 | 1.91 | 1.26 | 1.04 | 1.38 | |

| 2001 | 20.16 | 20.05 | 6.48 | 5.47 | 4.46 | 3 | 1.99 | 1.24 | 1.07 | 1.44 |

| 2000 | 20.28 | 20.16 | 6.51 | 5.47 | 4.51 | 2.94 | 2.01 | 1.29 | 1.06 | 1.42 |

| 1999 | 20.31 | 20.2 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 2.77 | 2.1 | 1.27 | 1.01 | 1.44 |

| 1998 | 20.02 | 5.27 | 2.81 | 1.26 | ||||||

| 1997 | 20.68 | 20.57 | 6.58 | 5.38 | 4.42 | 3.07 | 2.23 | 1.26 | 0.97 | 1.51 |

| 1996 | 20.81 | 5.32 | 3.07 | 1.22 | ||||||

| 1995 | 20.4 | 5.1 | 2.95 | 1.23 | ||||||

| 1994 | 19.89 | 19.75 | 6.08 | 4.91 | 4.18 | 2.8 | 2.31 | 1.21 | 0.89 | 1.54 |

| 1993 | 19.26 | 19.1 | 6 | 4.83 | 3.8 | 2.51 | 2.34 | 1.15 | 0.9 | 1.6 |

| 1992 | 19.11 | 18.93 | 5.52 | 4.31 | 4 | 2.25 | 2.38 | 1.17 | 0.89 | 1.66 |

| 1991 | 18.33 | 18.2 | 5.27 | 4.1 | 3.69 | 2.18 | 2.42 | 1.1 | 0.81 | 1.72 |

| 1990 | 17.88 | 17.77 | 5.03 | 3.89 | 3.6 | 2.14 | 2.4 | 1.16 | 0.79 | 1.73 |

| 1989 | 17.48 | 3.71 | 1.97 | 1.19 | ||||||

| 1988 | 16.68 | 16.58 | 4.58 | 3.44 | 3.33 | 1.69 | 2.37 | 1.06 | 0.7 | 1.84 |

| 1987 | 16.45 | 3.17 | 1.59 | 1.14 | ||||||

| 1986 | 16.23 | 3.15 | 1.51 | 1.14 | ||||||

| 1985 | 15.93 | 15.83 | 4.23 | 2.99 | 2.99 | 1.5 | 2.54 | 1.02 | 0.72 | 1.88 |

| 1984 | 15.53 | 2.93 | 1.26 | 1.04 | ||||||

| 1983 | 15.1 | 2.79 | 1.07 | 0.96 | ||||||

| 1982 | 15.28 | 2.77 | 0.94 | 0.97 | ||||||

| 1981 | 15.15 | 2.65 | 0.61 | 0.97 | ||||||

| 1980 | 14 | 2.56 | 0.22 | 0.79 | ||||||

| 1979 | 14.16 | 3.94 | 2.56 | 2.44 | 0.1 | 2.76 | 0.94 | 0.75 | 1.88 | |

| 1978 | 13.55 | 3.88 | 2.49 | 2.2 | 0.06 | 2.63 | 0.78 | 0.56 | 1.93 | |

| 1977 | 12.82 | 3.7 | 2.45 | 2.1 | 0.04 | 2.51 | 0.8 | 0.44 | 1.78 | |

| 1976 | 12.38 | 3.43 | 2.25 | 1.95 | 0.04 | 2.48 | 0.75 | 0.51 | 1.68 | |

コメント