概要

日本における農業経営では、物財費としては耕種物財費が重要なコスト要因となっています。特にさとうきびの場合、2022年のデータによれば、耕種物財費は最大で8.7万円に達しました。この数字は、作物の栽培における資材や労働力の投入が相当であることを示しています。主産物としてのさとうきびは、甘味料や酒の原料として広く利用されており、その需要は安定しています。一方で、副産物としてのバガスやメラスなども有効利用され、収益の多角化に寄与しています。また、生産管理費も重要であり、効率的な農業管理がコスト低減につながることが求められています。これらの要素は、日本の農業経営において持続可能性と経済的な安定性を支える重要な要素であると言えます。

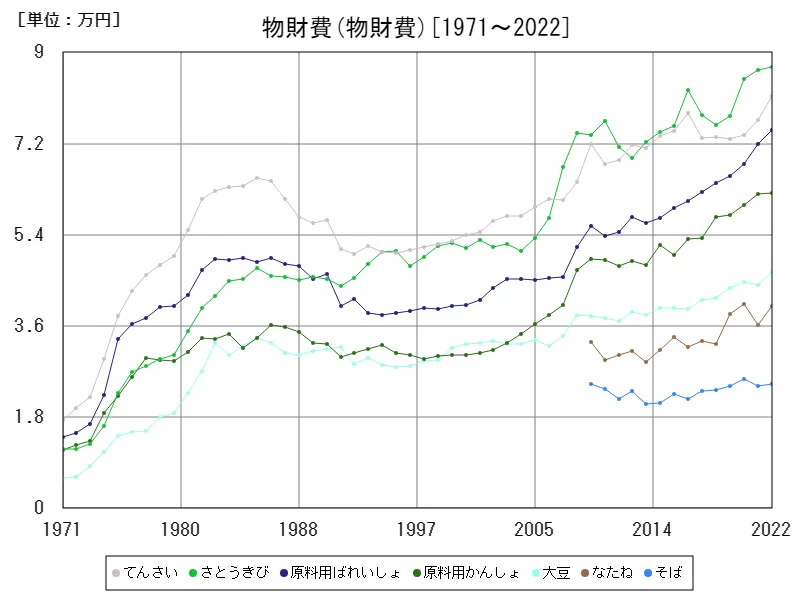

物財費(物財費)

日本の農業における穀物類の物財費は、長期間にわたり変遷を辿っています。1971年から2022年までのデータに基づくと、さとうきびが2022年に8.7万円という最大値を記録しました。これは、耕種に必要な資材や労働力の高騰を反映しています。穀物類全体としての物財費の推移は、時代とともに変化しており、技術革新や農業政策の影響を受けています。ピーク時と比べてさとうきびの物財費が100%に達した現状は、生産コストの増加を意味し、農業経営において収益性の課題となっています。また、これに伴い穀物の生産体制や品質管理が見直され、効率化が求められる傾向も見られます。これらの特徴は、日本の農業が直面する課題として、持続可能な生産と競争力強化の両面で重要な意味を持ちます。

全体の最大はさとうきびの8.7万円で、現在の値が最大

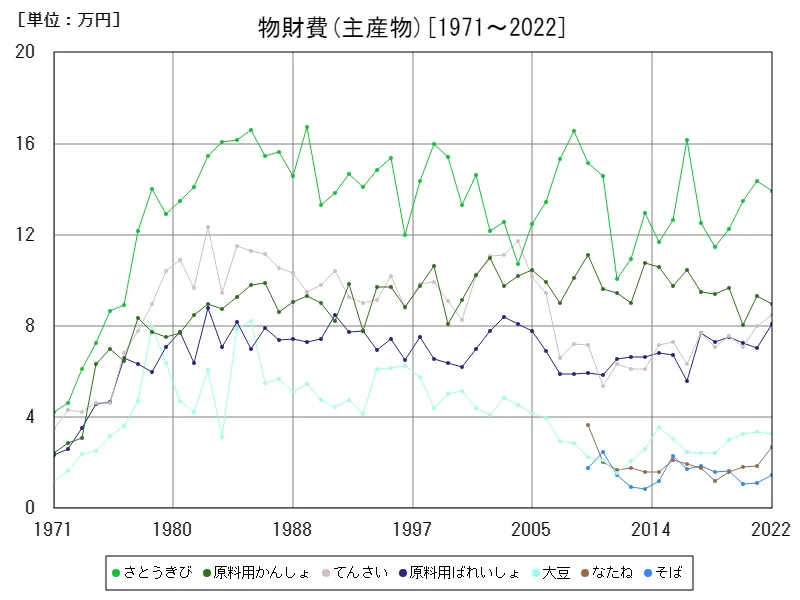

物財費(主産物)

日本の農業における穀物類の主産物の物財費は、長期間にわたって変動しています。1971年から2022年までのデータによれば、1989年にさとうきびが16.7万円という最大の物財費を記録しました。その後、物財費は減少し、現在ではピーク時の83.1%に相当する水準に落ち着いています。この減少は、農業技術の進歩や効率化、そしてグローバルな市場競争の影響を受けています。特に、農業機械化や資材の進歩がコスト削減に寄与し、物財費の抑制要因となっています。

さとうきびの物財費がピークから減少した背景には、農業政策の変化や国際市場の影響もあります。日本の農業は、高齢化や農地の集約化といった構造的な変化にも直面しており、これらが生産コストに影響を与えています。また、気候変動や天候不順も収穫量や生産コストに大きな変動をもたらし、農業経営の安定性に影響を及ぼしています。

今後は、持続可能な農業生産の推進や生産コストの更なる効率化が求められています。技術革新やデータ分析の活用が、これらの課題に対する解決策として期待されており、農業の競争力強化に向けた取り組みが重要とされています。

全体の最大はさとうきびの16.7万円で、平均は10.6万円、合計は53万円

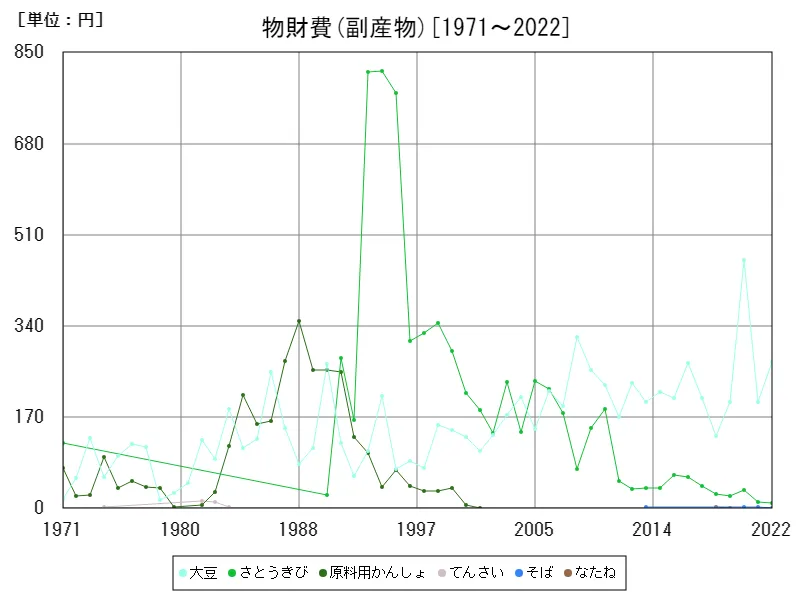

物財費(副産物)

日本の農業における穀物類の副産物の物財費は、1971年のデータに基づくと、さとうきびが最大の副産物物財費として815円を記録しました。平均物財費は354円で、全体の合計は1060円となっています。これは、副産物としての価値や利用方法が多岐にわたることを示しています。

穀物の副産物は、例えばさとうきびの場合、バガスやメラスなどが挙げられます。これらは食品やエネルギー、化学製品などの原料として利用され、経済的価値を持ちます。副産物の物財費は、主産物とは異なる需要と供給のダイナミクスに影響されます。例えば、主産物の価格や需要変動が副産物の物財費に影響を与えることがあります。

また、副産物の物財費の低下傾向は、農業の技術進歩や効率化、およびリサイクルの取り組みによるものがあります。例えば、バガスはエネルギー源としての利用が進み、その需要が増えている一方で、生産コストの削減も図られています。

今後は、持続可能な農業経営と資源利用の観点から、副産物の価値最大化とコスト効率の向上が求められます。技術革新や市場ニーズに応じた生産体制の調整が、農業の競争力と収益性の維持向上に貢献することが期待されます。

全体の最大はさとうきびの815円[1994年]で、現在の値はピーク時と比べ1.23%

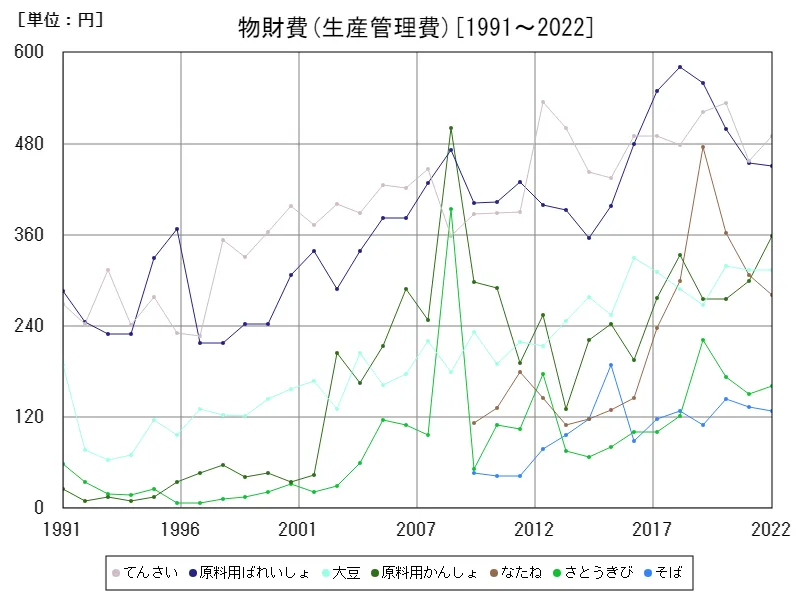

物財費(生産管理費)

日本の農業における10a当たりの生産管理費は、1991年から2022年までのデータを基に、原料用ばれいしょが2018年に581円という最大を記録しました。現在の費用はピーク時の77.5%に相当します。この費用は、農作業の管理や運営にかかる直接的なコストを示しており、農業経営における重要な要素です。

過去数十年間の傾向を考えると、生産管理費の増加にはいくつかの要因が影響しています。農業機械化や技術革新による生産性向上が進んでいる一方で、農薬や肥料の価格上昇、労働力の経費増加がコストを押し上げています。特に原料用ばれいしょの生産管理費がピークを記録したのは、これらの要因が複合的に作用した結果です。

また、農業政策や市場環境の変化も費用に影響を与えています。例えば、環境保護や食品安全への規制強化が、農産物の生産過程における管理費用を増加させる要因となっています。さらに、消費者の健康意識の高まりが、品質管理の厳格化を求め、それに伴う管理費用の増加に寄与しています。

今後は、持続可能な農業経営を目指す中で、生産管理費の効率化とコスト削減が重要な課題となります。技術の進歩を活用し、資源の効果的な利用やリスク管理の強化が、農業の競争力強化に不可欠です。

全体の最大は原料用ばれいしょの581円[2018年]で、現在の値はピーク時と比べ77.5%

コメント