概要

日本のきゅうり農業は、近年安定した収穫量と作付面積を維持しています。2022年のデータによると、全国の収穫量は549kt、作付面積は9.77khaに達しており、これらは持続可能な農業の実現を示唆しています。特に、宮崎県の出荷量は60.8ktと全国一を誇り、同県の気候と土壌条件が果菜類の栽培に適していることを示しています。過去数年のトレンドとしては、気候変動や消費者の健康志向により、無農薬や有機栽培の需要が高まっています。これにより、農家は生産方法の多様化を進めており、品質向上にもつながっています。今後、技術革新や持続可能な農業へのシフトが、さらなる成長の鍵となるでしょう。

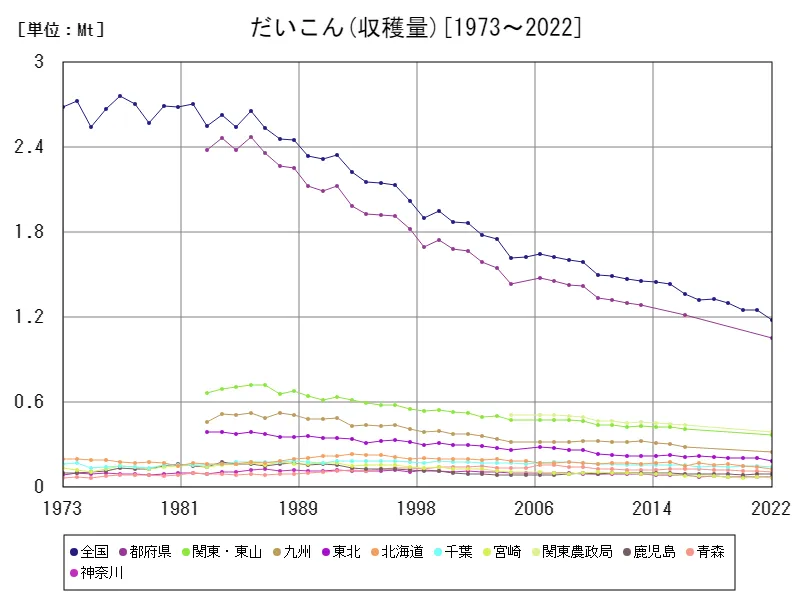

だいこんの収穫量(主要データ)

日本のきゅうりの収穫量は、1973年から2022年の間に顕著な変化を遂げてきました。特に1979年には1.09Mtというピークを記録しましたが、現在の収穫量はその約50.4%にまで減少しています。この減少は、都市化や農業従事者の高齢化、さらには栽培面積の縮小が影響していると考えられます。一方で、収穫量の減少にもかかわらず、品質向上や生産効率の改善が進んでいます。近年では、無農薬や有機栽培といった新しい農法が注目され、消費者の健康志向にも応える形で需要が高まっています。また、地域ごとの特性を活かしたブランド化が進んでおり、特に宮崎県などが全国的な出荷量での優位性を持っています。さらに、技術革新や生産方法の多様化が進む中で、これからの日本のきゅうり農業は、持続可能性と生産性の両立を目指す方向に向かっています。これにより、次世代への食料供給の安定化が期待されます。農業の変革が求められる中、きゅうりの収穫量のトレンドは、今後も注視する必要があるでしょう。

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

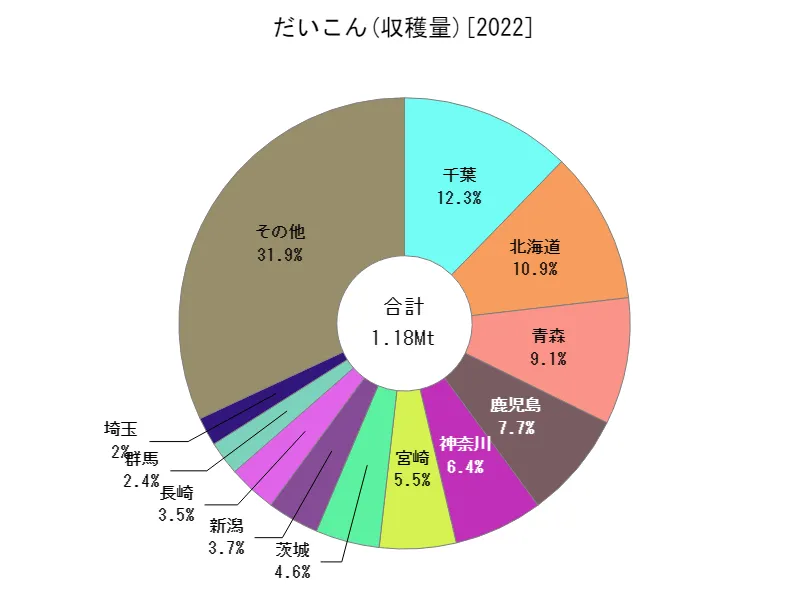

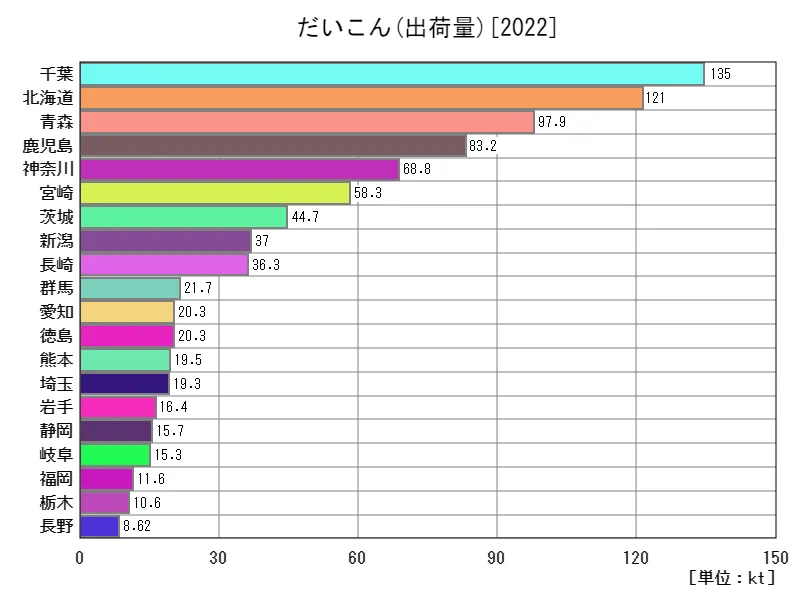

だいこんの収穫量(都道府県別)

日本の果菜類の収穫量において、2022年のデータでは宮崎県が64.5ktと最も高い数値を記録し、全国的にも注目されています。この成果は、宮崎の温暖な気候や豊かな土壌条件が果菜類の栽培に適していることを示しています。また、宮崎県では技術革新や品種改良が進み、収穫効率や品質向上に寄与している点も大きな要因です。近年、果菜類全体の生産量は安定しているものの、消費者の健康志向の高まりや食文化の変化により、無農薬や有機栽培の需要が増加しています。このトレンドは、特に若い世代の消費者に影響を与え、農業者は生産方法の多様化を余儀なくされています。さらに、地域ブランドの確立も進んでおり、特定の品種や栽培法が評価されることで、競争力が高まっています。たとえば、宮崎の特産品は、その品質の高さから全国的な認知度を獲得し、さらなる出荷量の増加につながっています。全体として、日本の果菜類の収穫量は地域特性を活かした戦略的な農業が展開されており、今後も持続可能な農業の実現に向けた取り組みが重要となるでしょう。

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

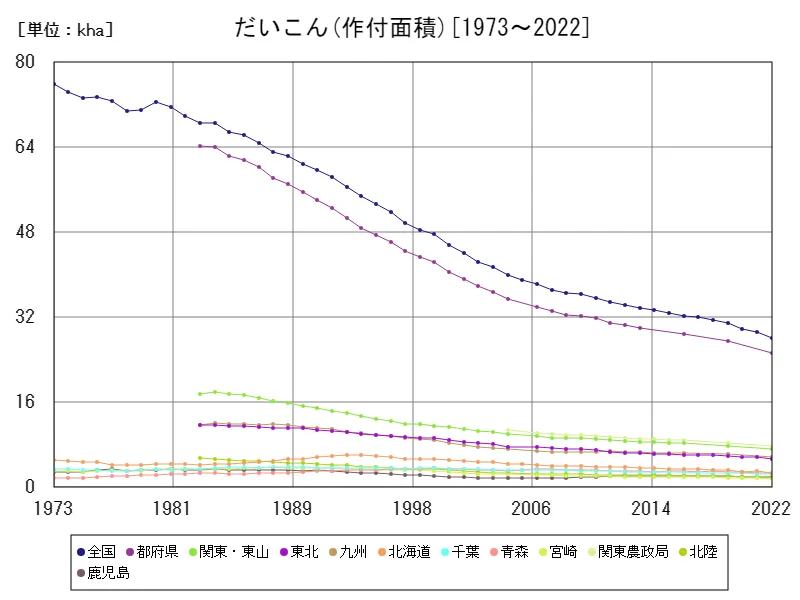

だいこんの作付面積(主要データ)

日本のきゅうりの作付面積は、1973年に28.2khaというピークを迎えましたが、2022年にはその約34.6%にまで減少しています。この減少の背景には、都市化や農業従事者の高齢化、そして新しい農業のスタイルへのシフトが影響しています。特に、農業の担い手不足が深刻化しており、若年層の農業離れが進む中で、従来の作付面積を維持することが難しくなっています。また、耕作放棄地の増加も影響しており、農業の持続可能性が問われる時代となっています。しかし、このような状況下でも、きゅうりの栽培方法は進化しています。無農薬や有機栽培の需要が高まる中、農家は新しい技術や方法を取り入れることで、品質向上や生産効率の改善に努めています。加えて、地域の特性を活かしたブランド戦略が展開されており、特に宮崎県などでは、栽培の工夫や品種改良が進み、品質の高いきゅうりが生産されています。これにより、消費者の健康志向に応えつつ、競争力を維持しています。今後は、技術革新や持続可能な農業へのシフトが、きゅうりの作付面積や生産性の向上に寄与することが期待されています。農業の変革を促進するためには、地域密着型の取り組みや支援が重要になるでしょう。

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

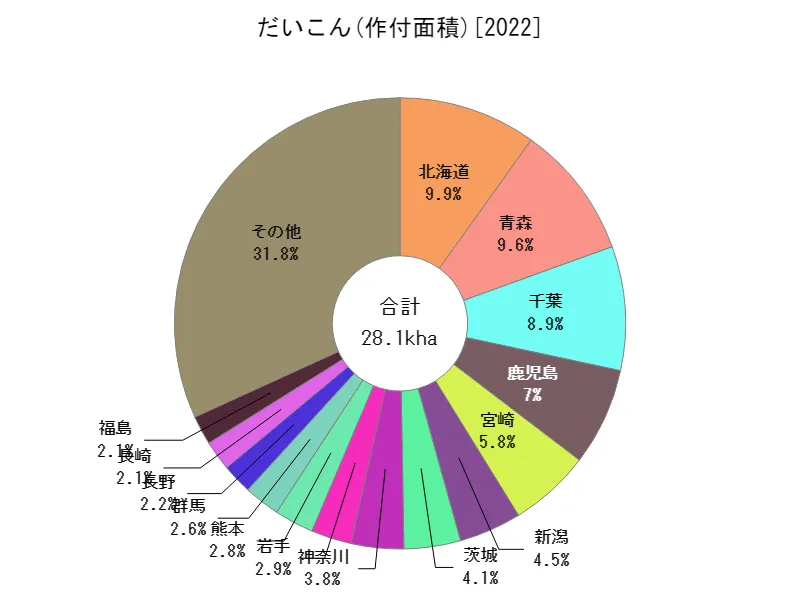

だいこんの作付面積(都道府県別)

2022年の日本における果菜類の作付面積では、群馬県が789haと最大の値を記録し、その生産力の高さが際立っています。群馬県は、適切な気候条件と肥沃な土壌を活かし、特にトマトやナスなどの栽培に注力しています。地域の農業者は、効率的な水管理や栽培技術を駆使し、品質の向上と生産量の安定化を図っています。近年、果菜類の作付面積全体においては、消費者の健康志向や多様な食文化の影響で、無農薬や有機栽培の需要が高まっています。これに伴い、農家は新しい栽培方法を取り入れ、環境に配慮した持続可能な農業を目指しています。特に、地産地消の促進や地域ブランドの確立が進み、消費者の支持を得る努力が続けられています。さらに、農業のデジタル化や技術革新も進展しており、スマート農業の導入が生産性向上に寄与しています。これにより、効率的な作業が可能となり、労働力不足の問題にも対処できる期待が持たれています。全体として、日本の果菜類作付面積は地域特性を活かした戦略的なアプローチが求められており、今後も持続可能性と生産性の両立を目指す農業の進化が注目されます。

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

だいこんの出荷量

2022年の日本におけるきゅうりの出荷量は、合計で477kt、平均で10.1ktとなっており、特に宮崎県が60.8ktで全国一を誇ります。この結果は、宮崎の気候や土壌がきゅうりの栽培に適していることを示しており、地域特有の栽培技術や品種改良の成果も反映されています。近年、きゅうりの出荷量は安定しており、消費者の健康志向の高まりとともに、無農薬や有機栽培の需要が増加しています。このため、多くの農家が持続可能な農業を目指し、栽培方法の見直しや新技術の導入に取り組んでいます。特に、地域ブランドとしての認知度向上を図るため、品質向上が重要な課題となっています。また、都市部での需要の変化や季節による供給のばらつきも影響しており、農家は市場の動向を常に意識した生産計画を立てる必要があります。さらに、労働力不足に対処するため、スマート農業の導入が進んでおり、効率的な生産体制の構築が期待されています。総じて、日本のきゅうりの出荷量は安定しているものの、今後の持続可能な発展に向けた取り組みや市場への適応が求められています。地域の特性を活かした戦略が今後の成長の鍵となるでしょう。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント