概要

日本の農業における果菜類の主力はかぼちゃであり、2022年の収穫量は全国で183ktに達しました。同じ年における作付面積は14.5khaであり、これは日本全体の作付面積の中で最大です。また、出荷量においては北海道が最大で87.9ktを記録しました。これらのデータから、日本のかぼちゃ栽培は全国的に広く行われており、特に北海道がその主要な産地の一つであることが窺えます。農業における技術革新や需要の変化により、収穫量や出荷量が変動する可能性がありますが、かぼちゃは引き続き日本の重要な農産物であると言えます。

だいこんの収穫量(主要データ)

日本のかぼちゃの収穫量は、1973年から2022年までの間で変動してきました。ピーク時の収穫量は1984年に全国で297ktであり、その後、変動がありつつも比較的安定した生産量を保っています。ただし、最新の2022年の収穫量はピーク時の61.6%に過ぎず、減少傾向が見られます。これは農業の技術や需要の変化、そして気候条件の影響などが要因として考えられます。一方で、かぼちゃの需要は依然として高く、特に季節の行事や料理で広く利用されています。農業政策や技術の進歩により、生産量の持続的な安定化や向上が求められるでしょう。

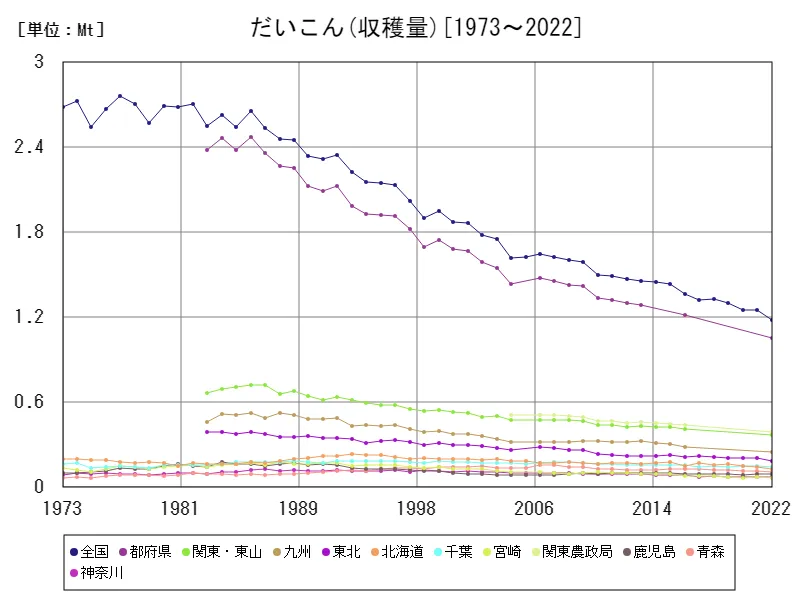

全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%

だいこんの収穫量(都道府県別)

日本の農業における果菜類の収穫量は、2022年のデータによれば北海道が全体の最大を記録し、94ktとなっています。この数字は過去最高を更新しており、北海道が果菜類の生産において特に重要な役割を果たしていることを示しています。一方で、他の都道府県もそれぞれの地域特性や気候条件を活かした果菜類の生産に努めています。日本の農業における技術革新や持続可能な農業の取り組みにより、果菜類の収穫量は一定の安定性を保ちつつあります。また、消費者の需要や市場の変化に合わせて生産が調整されており、地域ごとに多様な品種が栽培されています。果菜類は日本の食文化において重要な位置を占めており、生産者や関連業界の努力により、安定した供給が維持されています。

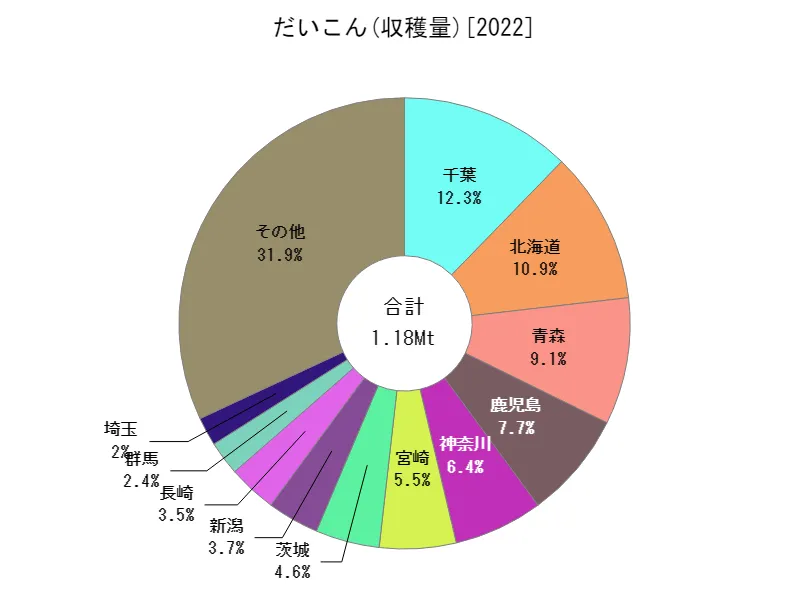

全体の最大は千葉の145ktで、平均は25.1kt、合計は1.18Mt

だいこんの作付面積(主要データ)

日本の農業におけるかぼちゃの作付面積は、1973年から2022年までの間で変動してきました。全体の最大は1989年に全国で19.3khaであり、その後も比較的安定した水準で推移しています。しかし、現在の作付面積はピーク時の75.1%にとどまっています。これは、農業の構造や需要の変化、そして気候条件の影響などが要因として考えられます。一方で、かぼちゃは日本の伝統的な食材であり、季節の行事や料理に欠かせない存在です。また、健康志向の高まりや多様な料理の需要もかぼちゃの需要を支えています。農業政策や生産者の努力により、かぼちゃの栽培は地域ごとに継続されており、安定した供給が確保されています。今後も需要の変化や気候の影響に柔軟に対応しつつ、かぼちゃの生産が維持されることが期待されます。

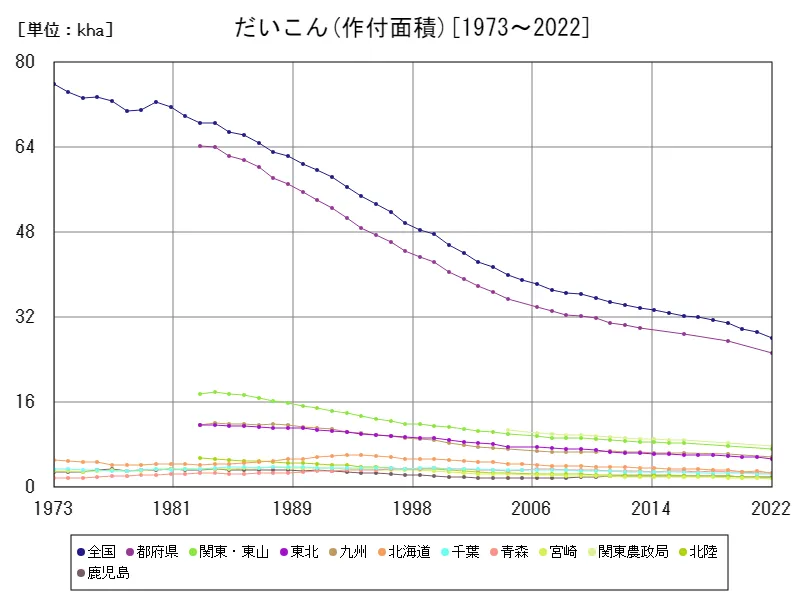

全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%

だいこんの作付面積(都道府県別)

2022年のデータによれば、日本の農業における果菜類の作付面積の最大は北海道で、6.81khaとなっています。これは過去最高の値であり、北海道が果菜類の栽培において特に重要な役割を果たしていることを示唆しています。一方で、他の都道府県もそれぞれの地域特性や需要に応じて果菜類の栽培を行っています。日本全体では、果菜類の作付面積は特定の地域に集中しており、地域間での差異が見られます。これは気候条件や土壌の違い、そして生産者の技術や経験の違いによるものです。また、果菜類の需要は季節によって変動するため、作付面積もそれに応じて調整されています。農業の持続可能性や地域経済への影響を考慮しながら、生産者や関連機関は効果的な栽培計画を立てています。今後も需要の変化や気候の影響に柔軟に対応し、安定した供給を確保するための取り組みが継続されるでしょう。

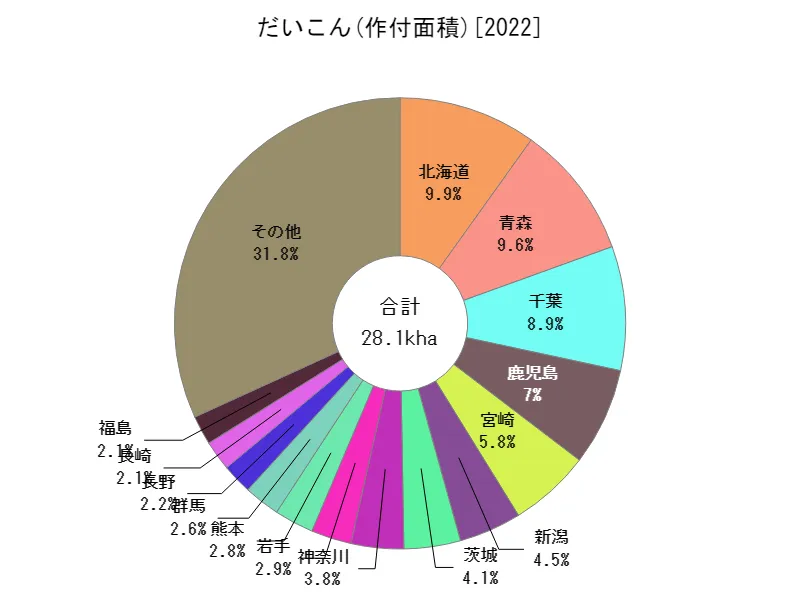

全体の最大は北海道の2.78khaで、平均は599ha、合計は28.1kha

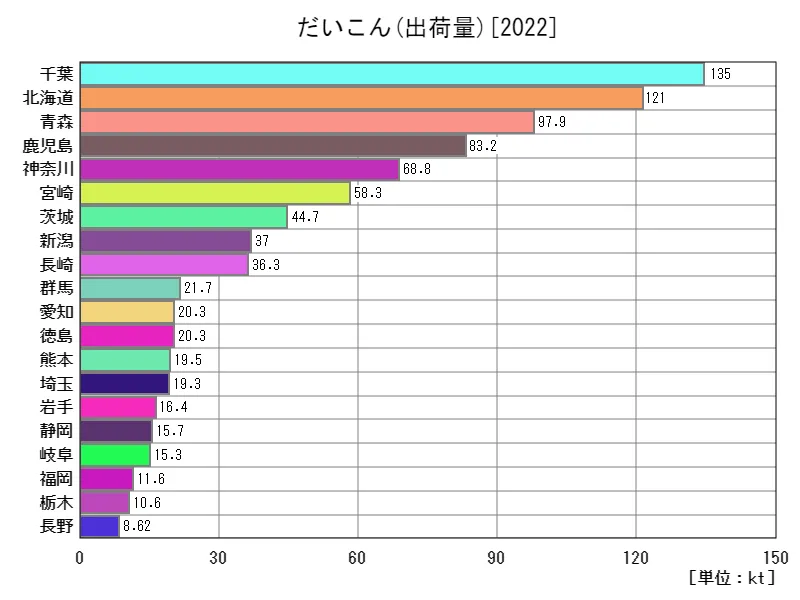

だいこんの出荷量

2022年のデータによれば、日本の農業におけるかぼちゃの出荷量は全体で149ktであり、そのうち北海道が87.9ktを占めています。これは全体の出荷量の約59%に相当します。北海道がかぼちゃの主要な生産地であることが明らかになります。一方で、他の地域でもかぼちゃの生産が行われており、全体の平均出荷量は3.18ktとなっています。かぼちゃは日本の食文化において重要な位置を占めており、季節の行事や料理に広く使用されています。そのため、需要の高まりに応じて各地域で栽培され、出荷量も安定しています。農業の技術や効率性の向上により、かぼちゃの生産量は一定の安定性を保ちつつあります。また、消費者の健康志向の高まりや料理の多様化により、かぼちゃへの需要が維持されています。これらの要因を踏まえ、今後もかぼちゃの生産と出荷量は安定した水準を保つことが期待されます。

全体の最大は千葉の135ktで、平均は21kt、合計は987kt

主要データ

| 根菜類(だいこん, 収穫量) [Mt] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 千葉 | 北海道 | 青森 | 鹿児島 | |

| 2022 | 1.18 | 1.05 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |

| 2021 | 1.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ||||

| 2020 | 1.25 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2019 | 1.3 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||||

| 2018 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | ||||

| 2017 | 1.33 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||

| 2016 | 1.36 | 1.22 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |

| 2015 | 1.43 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | |

| 2014 | 1.45 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | |

| 2013 | 1.46 | 1.29 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2012 | 1.47 | 1.3 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |

| 2011 | 1.49 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |

| 2010 | 1.5 | 1.33 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |

| 2009 | 1.59 | 1.42 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |

| 2008 | 1.6 | 1.43 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |

| 2007 | 1.63 | 1.45 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2006 | 1.65 | 1.48 | 0.51 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |

| 2005 | 1.63 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | |||||

| 2004 | 1.62 | 1.43 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |

| 2003 | 1.75 | 1.55 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |

| 2002 | 1.78 | 1.59 | 0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | |

| 2001 | 1.87 | 1.67 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |

| 2000 | 1.88 | 1.68 | 0.53 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | |

| 1999 | 1.95 | 1.75 | 0.55 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | |

| 1998 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | |

| 1997 | 2.02 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | |

| 1996 | 2.13 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |

| 1995 | 2.15 | 1.92 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | |

| 1994 | 2.15 | 1.93 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | |

| 1993 | 2.22 | 1.99 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | |

| 1992 | 2.35 | 2.13 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1991 | 2.32 | 2.09 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | |

| 1990 | 2.34 | 2.13 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | |

| 1989 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | |

| 1988 | 2.46 | 2.27 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | |

| 1987 | 2.53 | 2.36 | 0.72 | 0.49 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |

| 1986 | 2.66 | 2.47 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | |

| 1985 | 2.54 | 2.38 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | |

| 1984 | 2.63 | 2.47 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | |

| 1983 | 2.55 | 2.38 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | |

| 1982 | 2.71 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | |||||

| 1981 | 2.69 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |||||

| 1980 | 2.69 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | |||||

| 1979 | 2.58 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1978 | 2.71 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | |||||

| 1977 | 2.76 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | |||||

| 1976 | 2.67 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | |||||

| 1975 | 2.55 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1974 | 2.72 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

| 1973 | 2.68 | 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | |||||

コメント