概要

日本の冬春トマトの農業は、収穫量、作付面積、そして出荷量において、安定した成長を示しています。2022年における全国の収穫量は最大で386kt、作付面積は最大で3.79khaに達しました。また、出荷量の最大は熊本で105ktとなっています。これらの数字から見ると、冬春トマトの需要は依然として高く、生産者が需要に応えるために作付面積や収穫量を拡大していることが示唆されます。熊本が出荷量の最大であることから、地域ごとに生産量に差異があり、地域の特性や気候条件が生産に影響を与えている可能性があります。これまでの傾向から、日本の冬春トマト農業は着実に成長し、需要に応える体制を整えつつあり、地域間の差異も見られます。

冬春トマトの収穫量(主要データ)

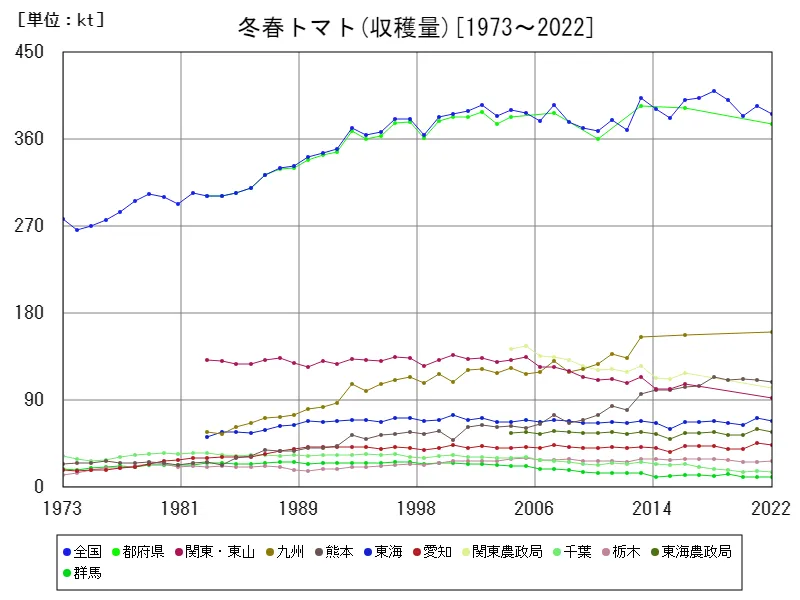

日本の冬春トマトの収穫量は、1973年から2022年にかけて着実な成長を遂げてきました。2018年には全国で410ktの収穫量を達成し、これがピークでした。しかし、現在の収穫量はピーク時の94.2%にとどまっています。この数字から、過去数十年間での冬春トマトの収穫量は安定して増加していましたが、ピーク時に比べてやや減少していることが示されます。これは、需要の変化や生産環境の変化など、さまざまな要因によるものと考えられます。農業政策や技術革新による生産効率の向上が、将来の収穫量増加に寄与する可能性もあります。冬春トマトの生産は引き続き重要であり、持続可能な農業戦略が需要に応えるために必要です。

全体の最大は全国の410kt[2018年]で、現在の値はピーク時と比べ94.2%

冬春トマトの収穫量(都道府県別)

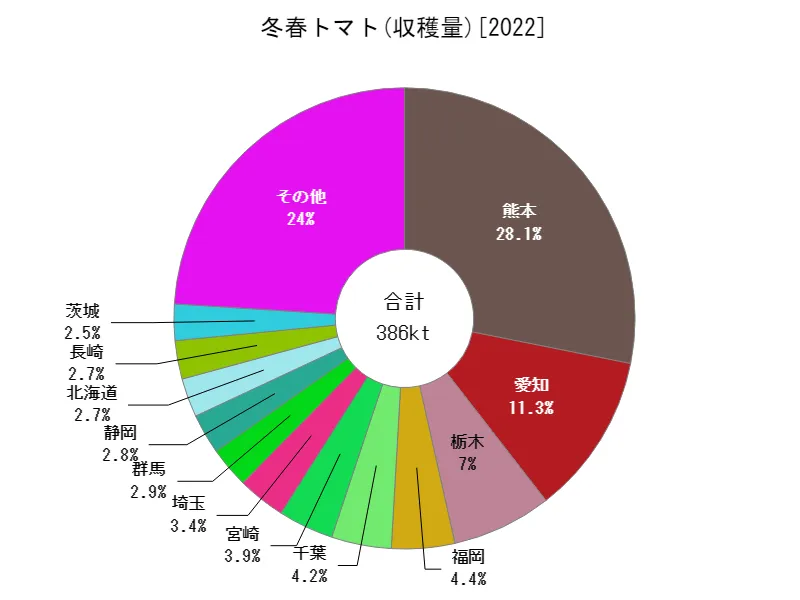

日本の農業における果菜類の収穫量は、2022年に都道府県別のデータが示され、全体の最大は熊本の109ktでした。この数字は過去最高であり、現在の値が最大となっています。これまでの傾向を考えると、果菜類の生産は地域によって異なりますが、熊本が最大であることから、その地域の農業が特に活発であることが窺えます。また、果菜類の需要が高まっていることも示唆されます。果菜類は栄養価が高く、多くの家庭で消費されるため、需要が持続的に高いことが背景にあると考えられます。農業生産の効率化や技術の進歩が、熊本を含む各地域で収穫量を増加させた可能性もあります。今後も需要の増加や環境の変化に対応しながら、果菜類の生産量を維持し、安定させることが重要です。

全体の最大は熊本の109ktで、平均は8.21kt、合計は386kt

冬春トマトの作付面積(主要データ)

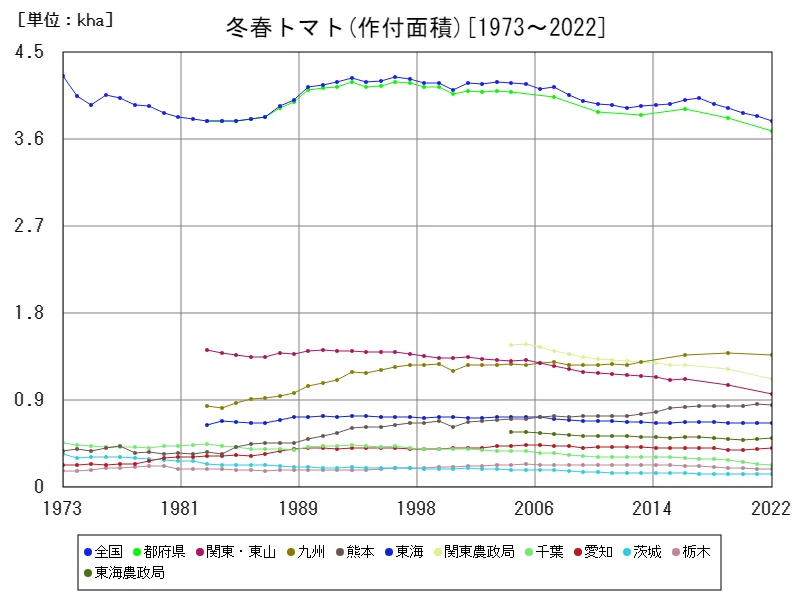

日本の冬春トマトの作付面積は、1973年から2022年までの間に変遷を経ています。最初のデータである1973年には全国で4.26khaの作付面積が記録され、これが過去最大でした。しかし、現在の作付面積はピーク時の89%にとどまっています。これは、過去数十年間において冬春トマトの作付面積が減少していることを示唆しています。この傾向の背景には、農業の構造変化や市場需要の変化が考えられます。例えば、農地の都市化や他の作物への転換などが影響している可能性があります。また、国内外でのトマトの需要と供給の変動も作付面積に影響を与えているかもしれません。このような状況下で、生産者や政策立案者は需要と供給のバランスを考慮しながら、冬春トマトの作付面積を適切に管理し、持続可能な農業を推進する必要があります。

全体の最大は全国の4.26kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ89%

冬春トマトの作付面積(都道府県別)

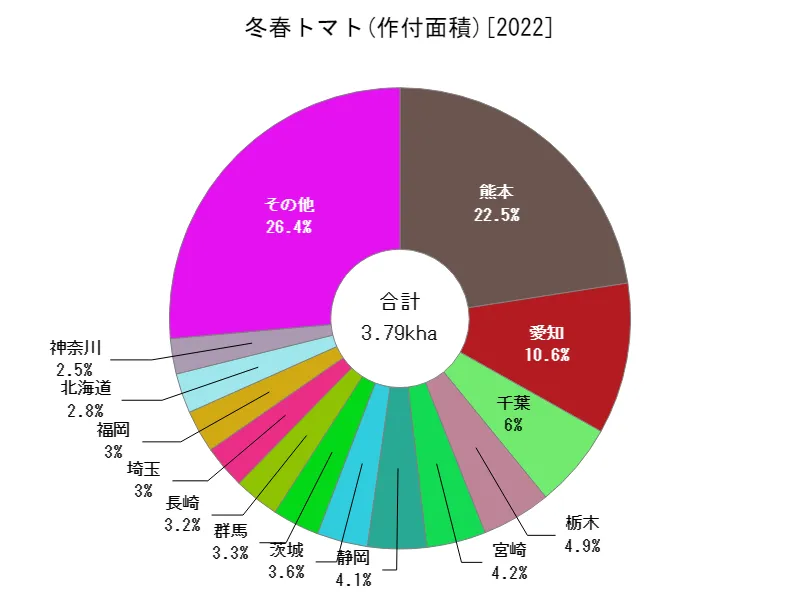

日本の農業における果菜類の作付面積は、2022年の都道府県別データによれば、全体の最大は熊本の855haであり、現在の値が最大となっています。これまでの傾向を考察すると、果菜類の作付面積は地域ごとに異なるものの、熊本が最大であることから、その地域の果菜類の生産が特に盛んであることが示唆されます。また、果菜類の需要が高まっている可能性もあります。果菜類は多くの家庭で消費されるため、需要が安定していることが背景にあると考えられます。さらに、農業技術や生産効率の向上が、各地域での作付面積拡大に寄与している可能性もあります。地域の気候や土地条件などの要因も作付面積に影響を与えるため、地域ごとに異なる特性が見られることもあります。今後も需要の増加や環境の変化に対応しながら、果菜類の生産量を維持し、安定させることが重要です。

全体の最大は熊本の855haで、平均は80.7ha、合計は3.79kha

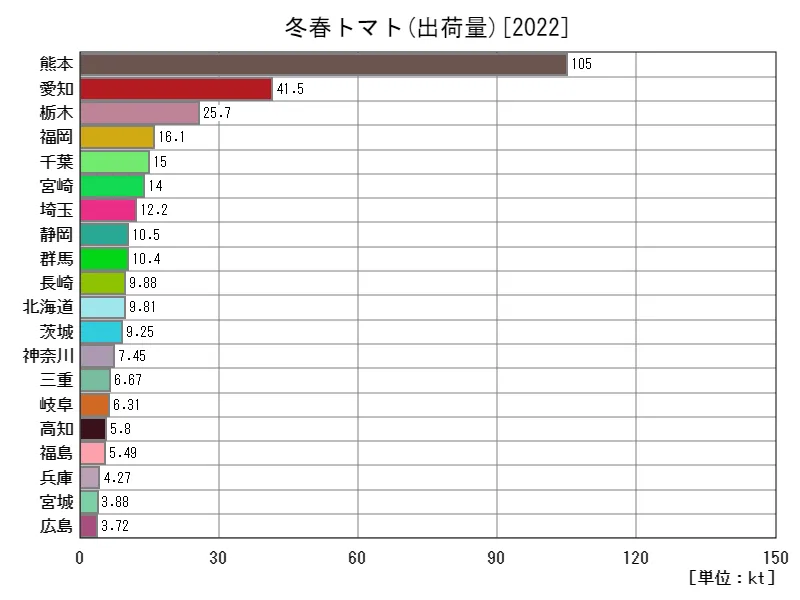

冬春トマトの出荷量

日本の農業における冬春トマトの出荷量は、2022年のデータによれば全体の最大が熊本の105ktであり、平均は7.79kt、合計は366ktに達しています。これまでの特徴を考察すると、冬春トマトの出荷量は地域によって差がありますが、熊本が最大であることから、その地域のトマトの生産が特に盛んであることが示唆されます。また、平均出荷量が7.79ktであることから、一定の需要があることが窺えます。冬春トマトは多くの家庭や飲食店で利用されるため、需要が一定水準を保っていると考えられます。さらに、合計出荷量が366ktであることから、冬春トマトは日本の農業において重要な果菜類であることが示されます。農業技術の進歩や需要の変化に対応しながら、冬春トマトの生産と出荷量を維持し、安定させることが求められます。

全体の最大は熊本の105ktで、平均は7.79kt、合計は366kt

コメント