概要

日本の農業における果菜類の一つである夏秋ピーマン、特にししとうについてのデータを見ると、2022年の収穫量は全国で最大4.19kt、作付面積は263ha、そして出荷量は高知が最大で660tであることがわかる。これまでの傾向を考えると、ししとうの生産は比較的安定しており、作付面積と収穫量が増加している一方、出荷量はやや変動があるものの一定の需要が見られる。高知が出荷量でトップであることから、この地域でのししとうの生産が特に盛んであると考えられる。また、夏秋ピーマンの需要は一定しているため、今後も生産が継続されると予想される。

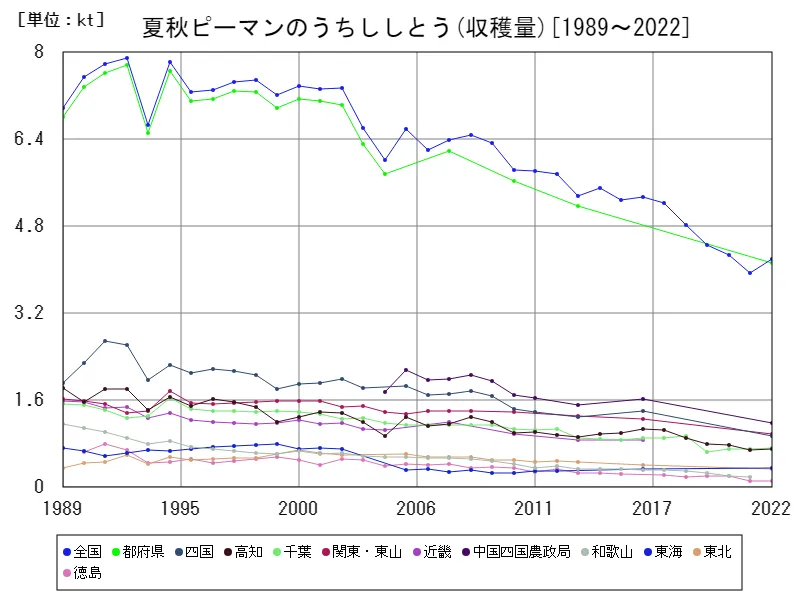

夏秋ピーマンのうちししとうの収穫量(主要データ)

日本の夏秋ピーマンの一種であるししとうの収穫量について、1989年から2022年までのデータを見ると、ピーク時は1992年に全国で7.9ktを記録し、その後は減少傾向が見られる。現在の収穫量はピーク時の約53%であり、生産量の減少が明らかである。この傾向は、農業の技術革新や市場需要の変化などが影響していると考えられる。また、地域ごとに生産量の差があり、一部の地域での生産が盛んである一方で、他の地域では減少傾向が著しい。さらに、夏秋ピーマンの需要が減少している可能性もあり、これが生産量の減少につながっている可能性がある。今後は、需要の変化や生産技術の改善などが収穫量に影響を与えることが予想される。

全体の最大は全国の7.9kt[1992年]で、現在の値はピーク時と比べ53%

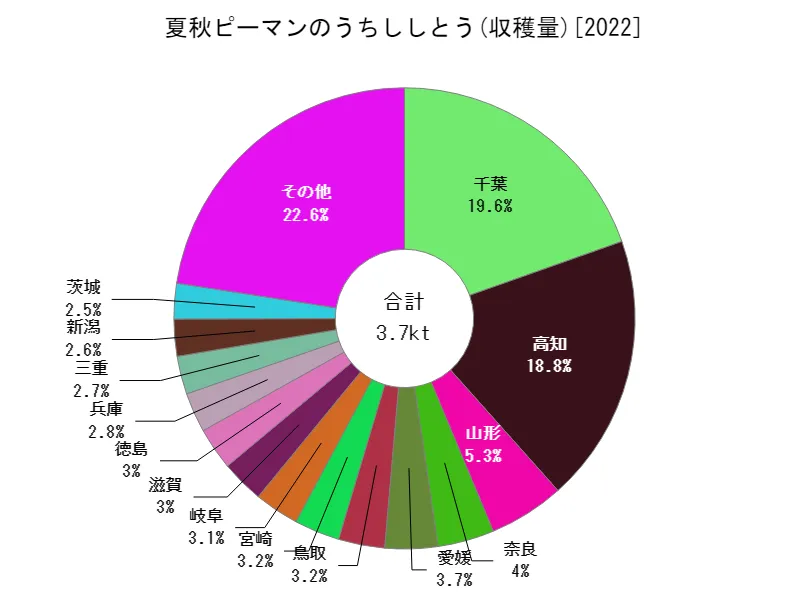

夏秋ピーマンのうちししとうの収穫量(都道府県別)

日本の農業における果菜類の収穫量に関する2022年のデータを見ると、千葉県が全国で最大の725tを記録し、現在の収穫量の最大値となっている。これまでの特徴や傾向を考えると、果菜類の生産は地域によってばらつきがあり、特定の地域での生産が特に盛んであることがわかる。また、千葉県が最大となったことから、この地域での果菜類の栽培が重要な役割を果たしている可能性がある。この傾向は、地域の気候条件や農業技術の発展、市場需要の変化などによって影響を受けると考えられる。今後は、各地域での生産量の推移や需要の変化を見極めながら、効果的な生産管理や市場戦略の策定が求められるだろう。

全体の最大は千葉の725tで、平均は88.1t、合計は3.7kt

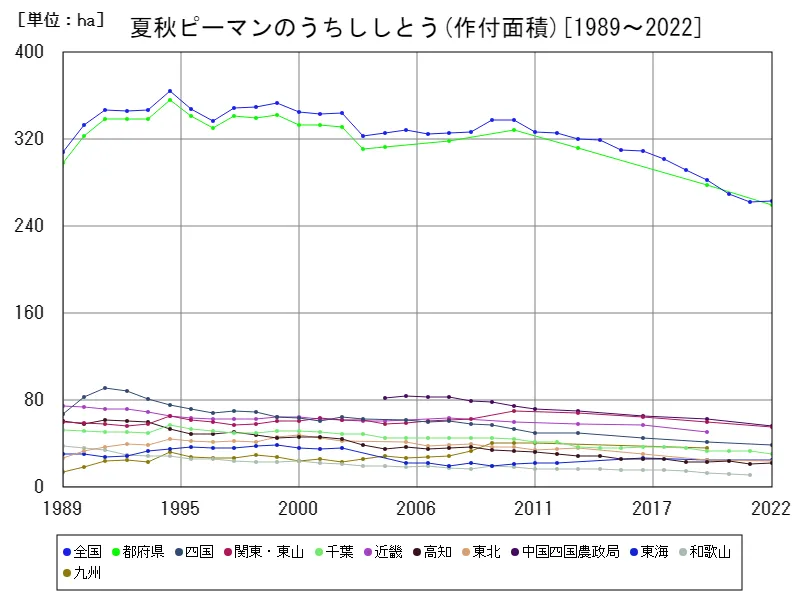

夏秋ピーマンのうちししとうの作付面積(主要データ)

1989年から2022年までのデータをもとに、日本の夏秋ピーマンの一種であるししとうの作付面積について見てみると、1994年に全国で364haというピークを記録したことがわかる。その後、作付面積は減少傾向にあり、現在の作付面積はピーク時の約72.3%にとどまっている。この傾向は、農業の構造変化や市場需要の変化などが影響していると考えられる。また、地域ごとに作付面積の差があり、一部の地域での生産が盛んである一方で、他の地域では減少傾向が著しい。さらに、ししとうの需要が減少している可能性も考えられ、これが作付面積の減少につながっている可能性がある。今後は、需要の変化や生産技術の改善などが作付面積に影響を与えることが予想される。

全体の最大は全国の364ha[1994年]で、現在の値はピーク時と比べ72.3%

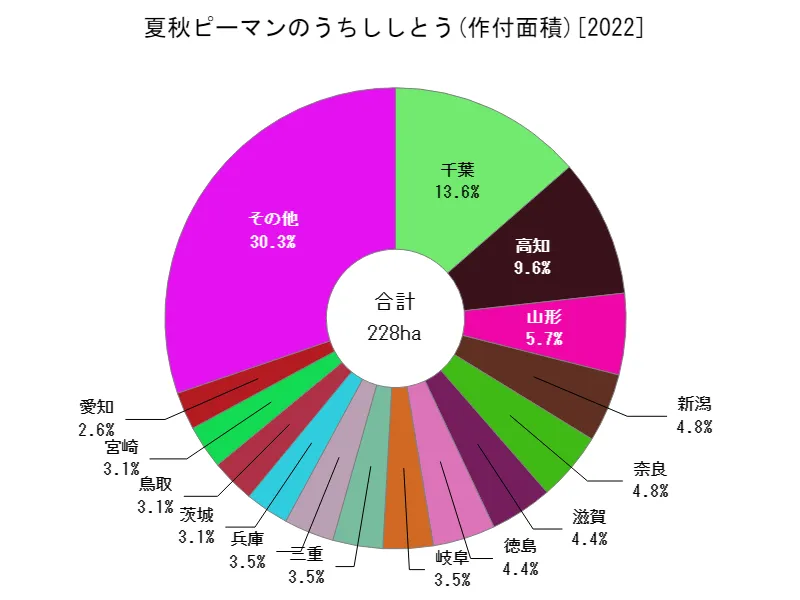

夏秋ピーマンのうちししとうの作付面積(都道府県別)

2022年の日本における果菜類の作付面積に関するデータを見ると、全体の最大作付面積は千葉県で31haとなっており、現在の最大値となっていることがわかります。これまでの傾向を考えると、果菜類の作付面積は地域ごとに異なり、特定の地域での栽培が盛んであることが窺えます。千葉県が最大となったことから、この地域での果菜類の栽培が特に重要な役割を果たしている可能性があります。また、果菜類の作付面積は農業の構造や地域の気候条件、市場需要などに影響されるため、地域間での差異が生じることもあります。今後は、各地域での作付面積の推移や需要の変化を見極めながら、適切な生産管理や市場戦略の策定が求められるでしょう。

全体の最大は千葉の31haで、平均は5.43ha、合計は228ha

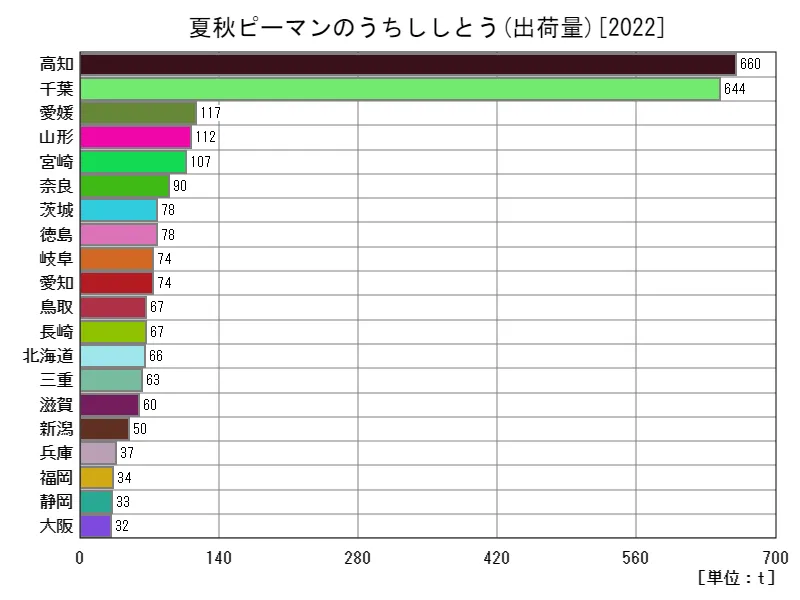

夏秋ピーマンのうちししとうの出荷量

2022年の日本における夏秋ピーマンの一種であるししとうの出荷量に関するデータを見ると、全体の最大出荷量は高知県で660tとなっています。平均出荷量は67.7tで、合計出荷量は2.85ktです。これまでの特徴や傾向を考えると、ししとうの出荷量は地域によって大きく異なり、特定の地域での生産が他地域よりも盛んであることが窺えます。高知県が最大出荷量を記録したことから、この地域でのししとうの生産が特に重要な役割を果たしている可能性があります。また、出荷量の平均や合計を見ると、全体的には一定の需要があることが示唆されますが、地域間の差異が大きいことがわかります。この差異は、地域ごとの気候条件や農業技術の違い、市場需要の変動などが影響していると考えられます。今後は、需要の変化や生産技術の改善などが出荷量に影響を与えることが予想され、地域間のバランスを取りながら効果的な生産管理や市場戦略の策定が求められるでしょう。

全体の最大は高知の660tで、平均は67.7t、合計は2.85kt

コメント