概要

日本の豆類農業についての最新データを基にすると、国産の豆類は主にえだまめが最大で10.5ktの生産量を誇り、国産の豆類全体において重要な位置を占めています。輸入豆類ではさやいんげんが最大で300tとされ、その輸入割合は4.5%と比較的低い数字です。このことから、日本の豆類市場では国産品が主流であり、輸入品の割合は限定的です。特にえだまめは国内での生産が盛んで、消費者の需要に応じた供給体制が整っています。一方で、輸入豆類は主に特定の種類に限られており、市場全体に対する影響は比較的小さいと言えるでしょう。全体的に見て、日本の豆類市場は国産品の比重が高く、輸入品は補完的な役割を果たしていることがわかります。

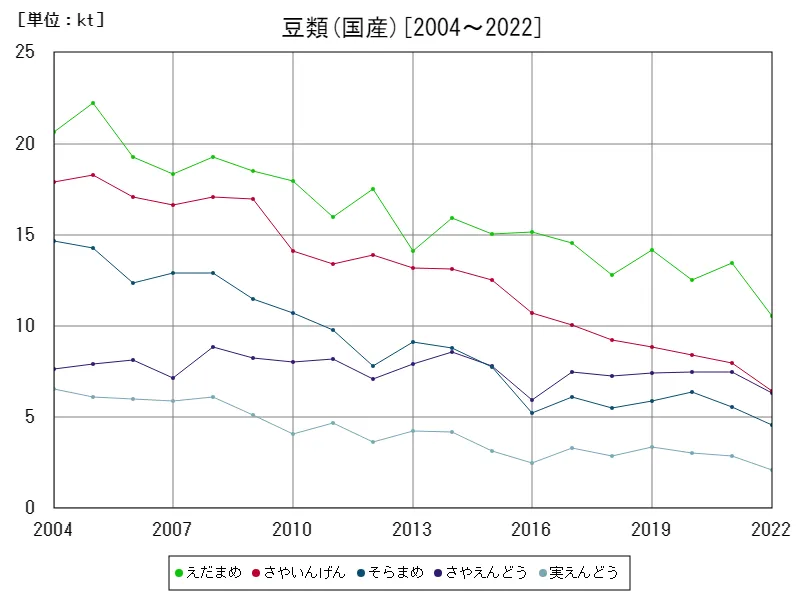

豆類の国産数量

日本の豆類農業におけるデータをみると、2004年から2022年の間におけるえだまめの生産量には顕著な変化が見られます。2005年には22.2ktという最高生産量を記録し、えだまめは当時の主要な豆類として注目されていました。しかし、最近のデータによると、えだまめの生産量はピーク時の47.4%に相当する約10.5ktに減少しています。この減少傾向は、いくつかの要因に起因しています。

一つは、農業従事者の減少や高齢化による生産者の不足です。また、都市化や農地の転用も影響している可能性があります。さらに、えだまめの栽培に必要な労力やコストが他の作物と比較して高いため、農家がより利益の上がる作物にシフトしていることも考えられます。

これまでの特徴としては、えだまめは国内市場での需要が高く、特に夏季の消費が多いため、一時期は生産量がピークを迎えました。しかし、近年では消費の変化や生産条件の厳しさから、全体的な生産量が減少傾向にあると言えるでしょう。将来的には、持続可能な栽培方法の導入や新しいマーケット開拓が求められるでしょう。

全体の最大はえだまめの22.2kt[2005年]で、現在の値はピーク時と比べ47.4%

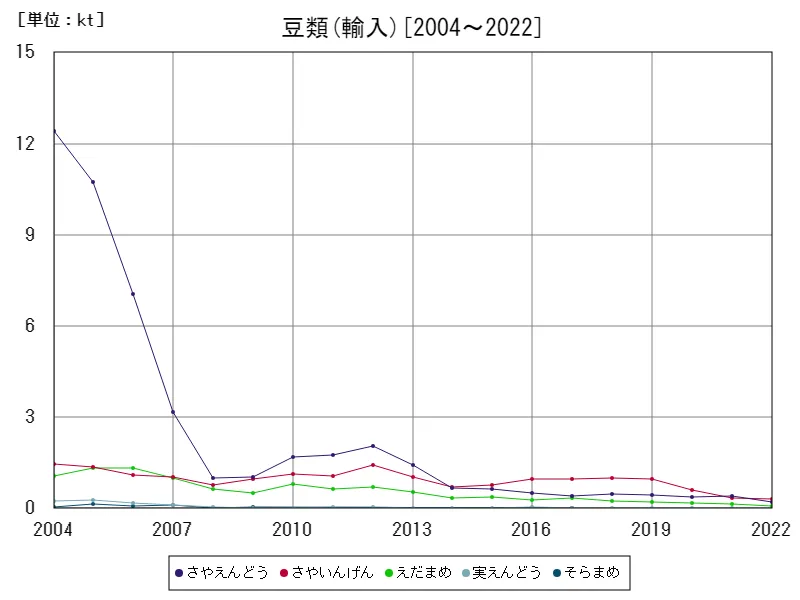

豆類の輸入数量

日本の野菜の輸入に関するデータを基にすると、2022年の統計では、さやえんどうが最も多く輸入されており、その輸入量は12.4ktに達しています。この数字は、これまでの輸入データの中で最大となっており、さやえんどうの需要の高さを示しています。

近年の傾向として、日本の野菜輸入市場では、消費者の多様化したニーズや国内生産だけでは賄いきれない需要の増加に応じて、輸入が重要な役割を果たしています。さやえんどうのような特定の野菜が輸入量で最大となる背景には、国内生産量の限界や季節的な需要の変動が影響しています。さやえんどうは、特に冷凍や加工品として人気があり、これが輸入量の増加に繋がっていると考えられます。

また、輸入野菜の増加は、国内市場の価格安定にも寄与している一方で、輸入元の国や地域の気象条件や貿易政策に左右されるリスクも伴います。これにより、日本の野菜市場は国際的な影響を受けやすくなっています。

総じて、日本の野菜市場は国内生産と輸入品のバランスを取りながら、多様なニーズに対応しており、特にさやえんどうのように輸入量が増加する野菜が現れることで、供給の安定性を保とうとしています。

全体の最大はさやえんどうの12.4kt[2004年]で、現在の値はピーク時と比べ1.75%

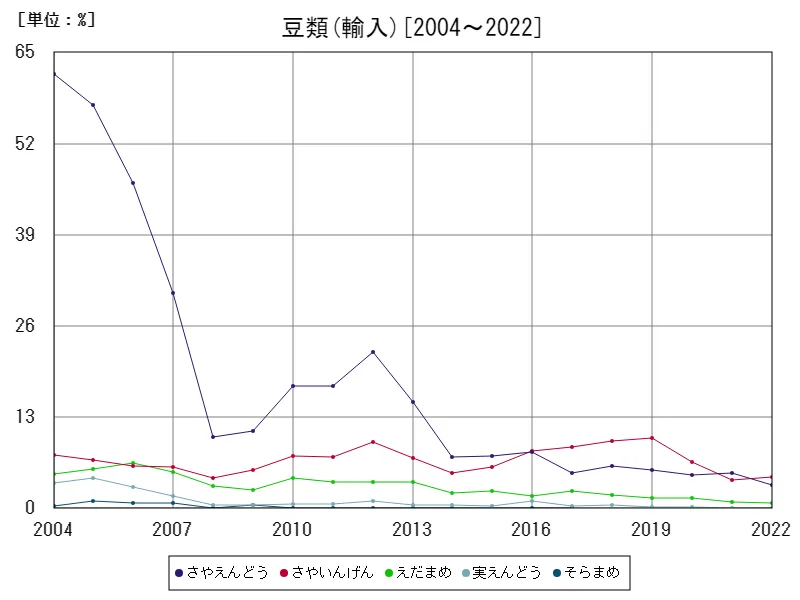

豆類の輸入(割合)数量

日本の豆類における輸入割合のデータを見ると、2004年にはさやえんどうの輸入割合が61.9%に達し、豆類市場の中で非常に高い比率を記録しました。これは当時、さやえんどうが国内生産だけでは需要を賄いきれなかったことを反映しています。しかし、最近のデータによると、さやえんどうの輸入割合はピーク時の5.33%にまで減少しています。

この変化の背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、国内生産の増加や生産技術の向上により、国内の供給能力が向上し、輸入依存度が低下したことが挙げられます。さらに、輸入価格や貿易政策の影響もあるかもしれません。これにより、国内生産が強化され、安定した供給が可能になった結果、輸入割合が大幅に減少しました。

また、消費者の嗜好の変化や市場の動向も影響を与えた可能性があります。例えば、さやえんどう以外の豆類の人気が高まり、輸入需要が分散したことも考えられます。

全体として、さやえんどうの輸入割合の減少は、日本の豆類市場が国内生産の強化とともに、輸入依存度の低下を実現したことを示しています。今後も、国内生産の向上と市場の変化に応じた柔軟な対応が求められるでしょう。

全体の最大はさやえんどうの61.9%[2004年]で、現在の値はピーク時と比べ5.33%

コメント