概要

日本の農業における葉茎菜類、特にねぎについてのデータを見ると、2022年の収穫量は全国で443ktであり、作付面積は21.8khaであることがわかる。これに対し、出荷量は千葉県が最大で48.8ktという数字が示される。これらのデータから推測される傾向は、生産性が高いことが窺える一方で、作付面積と収穫量の比率から効率的な生産が行われていることが分かる。また、出荷量が収穫量よりもやや低いことから、内需を満たすための生産も行われている可能性がある。全体的に見て、日本のねぎ農業は効率的で安定した生産体制が築かれていると言える。

ねぎの収穫量(主要データ)

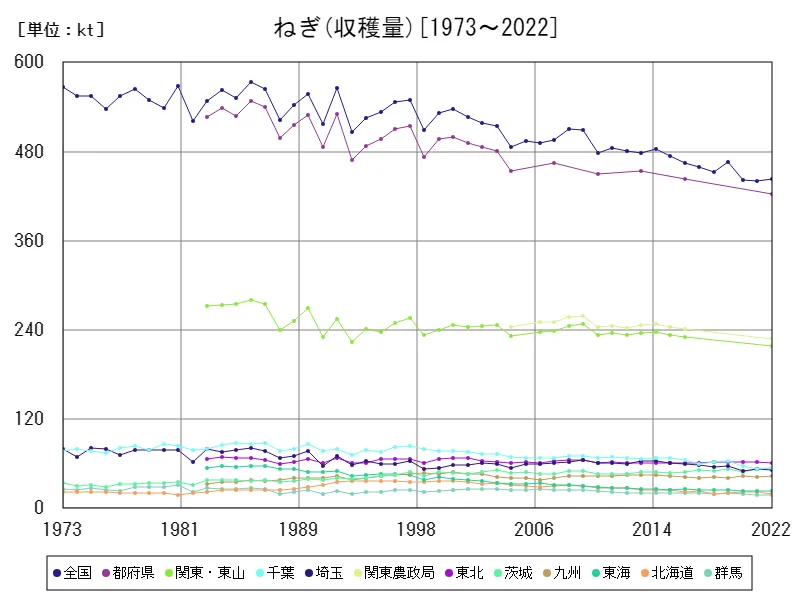

日本のねぎの収穫量に関するデータを見ると、1973年から2022年までの間に様々な変化が見られる。ピーク時の1986年には全国の収穫量が573ktに達し、その後は徐々に減少し、現在はピーク時の77.2%にあたる収穫量が記録されている。この変化の背景には、農業政策の変化や需要の変動などが影響している可能性がある。また、農業技術の進歩や気候変動も収穫量に影響を与えていると考えられる。一方で、ピーク時からの減少率は緩やかであり、安定した需要があることを示唆している。これまでの傾向からは、需要の変化や技術の進歩に柔軟に対応しながら、日本のねぎ農業が持続可能性を保ちながら成長していることがうかがえる。

全体の最大は全国の573kt[1986年]で、現在の値はピーク時と比べ77.2%

ねぎの収穫量(都道府県別)

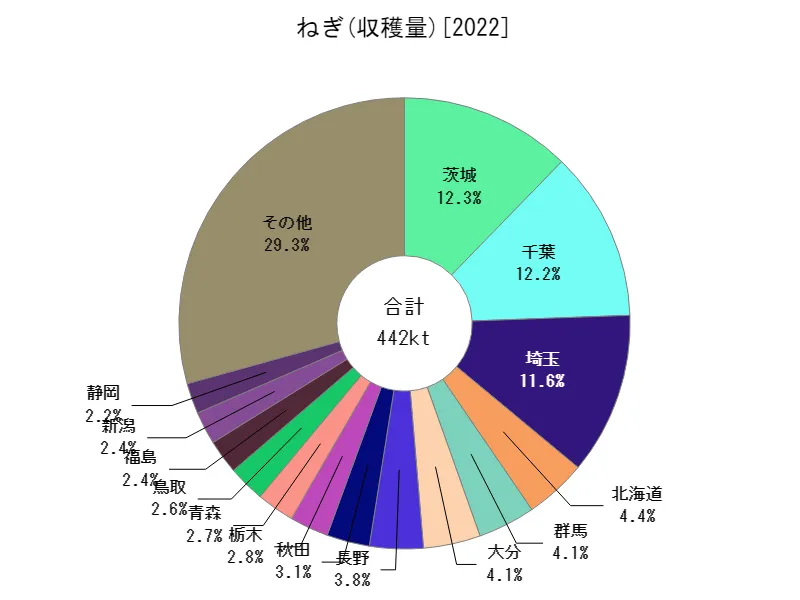

日本における葉茎菜類の収穫量について、2022年の都道府県別データを見ると、茨城県が全体の最大値を記録し、54.3ktとなっている。これは過去の記録を上回るものであり、茨城県が葉茎菜類の生産においてリーダーであることを示している。また、他の地域においても高い生産量が見られるが、茨城県が際立っていることがわかる。この特徴は、気候条件や土壌の適性、農業技術の進歩などが背景にある可能性がある。さらに、葉茎菜類の需要が高く、茨城県の生産者がそれに応える体制を整えていることも考えられる。今後は、茨城県をはじめとする生産地が持続可能な生産体制を維持しつつ、需要の変化や環境の変化に適応していくことが重要であるだろう。

全体の最大は茨城の54.3ktで、平均は9.41kt、合計は442kt

ねぎの作付面積(主要データ)

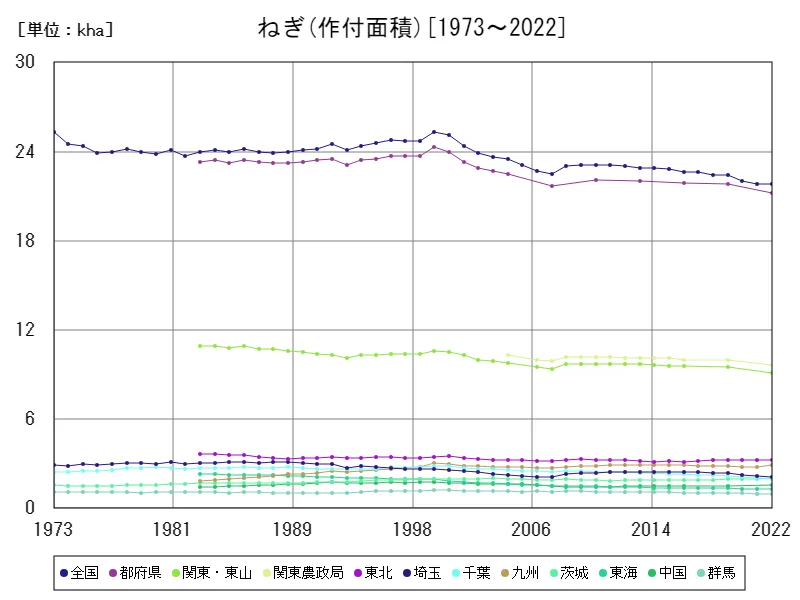

日本におけるねぎの作付面積のデータを見ると、1973年に全国の25.3khaというピークが記録されています。その後、作付面積は減少傾向にあり、現在はピーク時の86.2%にあたる面積が観測されています。この減少傾向の背景には、農業政策の変化や需要の変動、都市化の進展などが考えられます。また、ねぎの生産が行われる地域での土地利用の変化や農業技術の進歩も影響している可能性があります。一方で、ピーク時からの減少率は比較的緩やかであり、ねぎの需要が根強いことを示唆しています。今後は、需要の変化や生産効率の向上を考慮しながら、ねぎの作付面積の縮小を適切に管理し、持続可能な農業生産体制を構築していくことが重要です。

全体の最大は全国の25.3kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ86.2%

ねぎの作付面積(都道府県別)

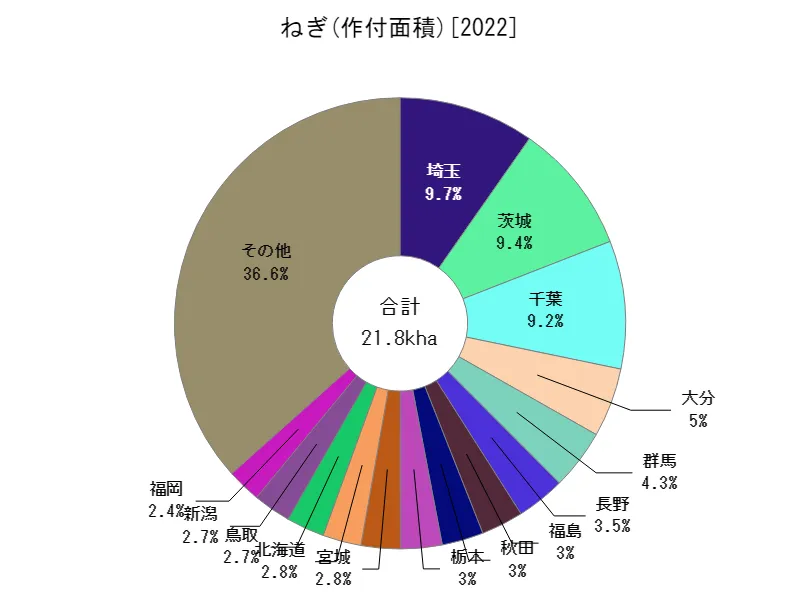

2022年の日本における葉茎菜類の作付面積データを見ると、埼玉県が全体の最大値を記録しており、2.12khaとなっています。これは過去の記録を上回るものであり、埼玉県が葉茎菜類の生産において主要な地域であることを示しています。他の地域においても、比較的高い作付面積が見られるものの、埼玉県が際立っています。この特徴は、地域の気候条件や土壌の適性、農業技術の進歩などが背景にある可能性があります。また、葉茎菜類の需要が高く、埼玉県の生産者がそれに応える体制を整えていることも考えられます。今後は、埼玉県をはじめとする生産地が持続可能な生産体制を維持しつつ、需要の変化や環境の変化に適応していくことが重要でしょう。

全体の最大は埼玉の2.12khaで、平均は464ha、合計は21.8kha

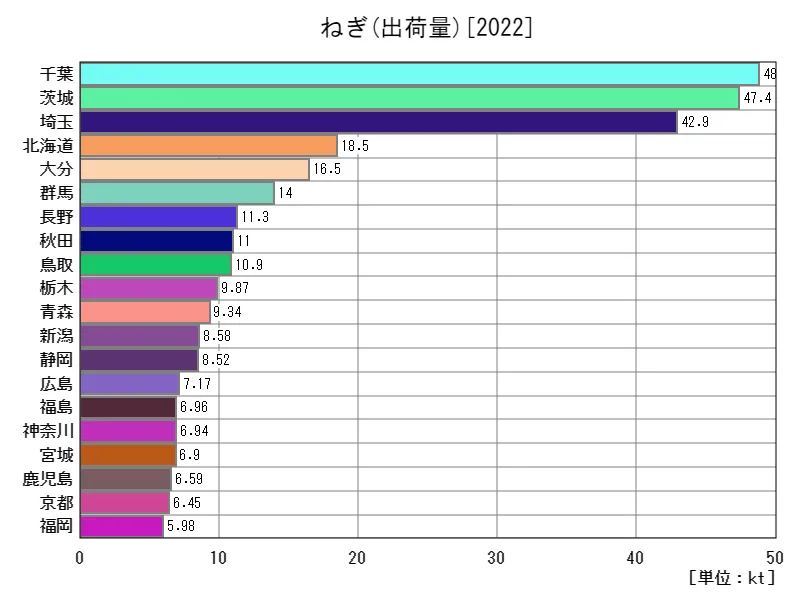

ねぎの出荷量

2022年の日本におけるねぎの出荷量データを見ると、全体の最大は千葉県の48.8ktであり、平均は7.82ktとなっています。また、全体の合計は368ktです。これらの数字から、千葉県がねぎの生産において主要な地域であることが示唆されます。千葉県の出荷量が全体の最大値を記録していることから、その地域でのねぎの生産が特に活発であることがうかがえます。また、全体の平均出荷量が7.82ktとなっていることから、他の地域でも比較的安定した生産が行われていることが窺えます。このことは、ねぎの需要が安定しており、各地域で生産が均衡して行われていることを示唆しています。今後は、需要の変化や気候条件の変動などに柔軟に対応しつつ、各地域が持続可能な生産体制を維持していくことが重要です。

全体の最大は千葉の48.8ktで、平均は7.82kt、合計は368kt

コメント